枕草子の作者として有名な清少納言。彼女が生きた約1000年まえから「かき氷」があったことをご存じでしたか?

暑い夏には欠かせない『かき氷』。夏祭りの風物詩『かき氷』。

この記事では、枕草子「あてなるもの(お上品なもの)」に記された平安時代のかき氷をご紹介します。

本記事は音声でも解説しています。本文を読むのが面倒な方や、他のことをしながら聴き流したい方はぜひご活用ください。

清少納言が食べていた『かき氷』とは?

清少納言(出典:Wikipedia)

今からおよそ千年前に書かれた清少納言の枕草子の中に『あてなるもの』という章段があります。『あてなるもの』とは『上品なもの』という意味で、清少納言が上品だと感じたものが列挙されています。

その中に、こんな記述があります。

削り氷にあまづら入れて新しき金まりに入れたる

(けずりひに あまづらいれて あたらしきかなまりにいれたる)

現代風に言い換えると、このようになります。

削った氷に甘いシロップをかけて、新しい金属製の器に入れたもの(は上品だ)

削り氷(けずりひ)は文字通り削った氷、「あまづら」は氷にかける甘いシロップのようなものでした。この記述がかき氷のことを言っているのではないかとされているのです。少なくとも、千年前の平安時代にはかき氷が存在していた証ですね。

氷やシロップをどうやって作っていたのか?

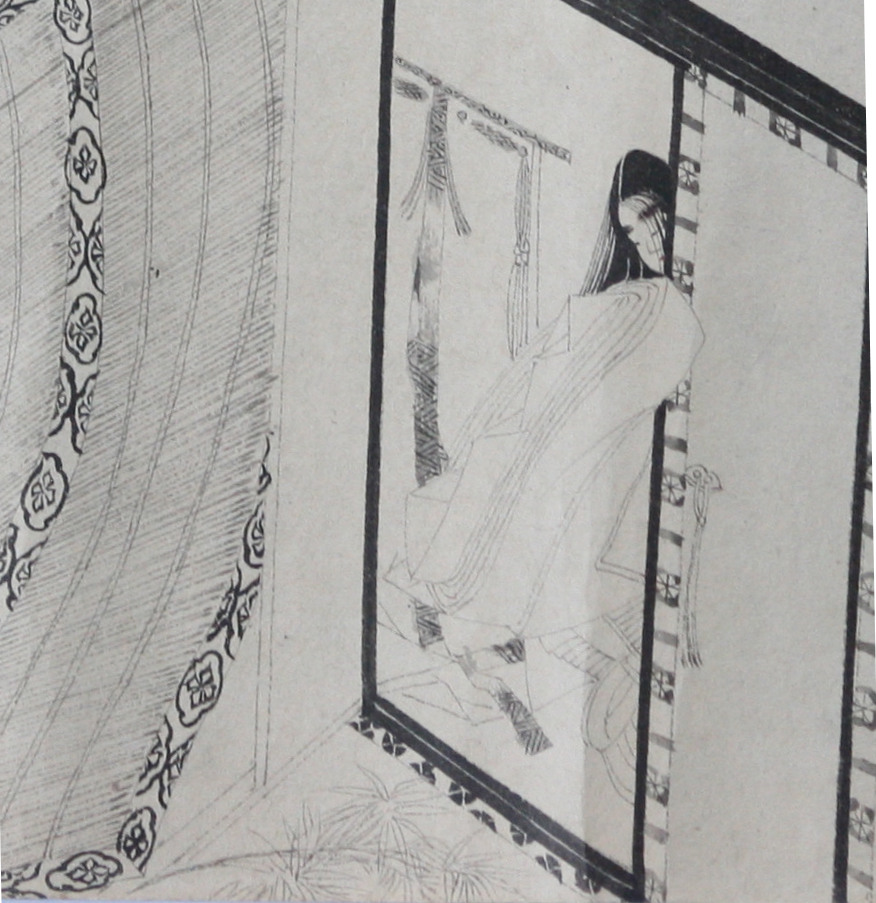

かき氷のイメージ

ところで千年前の平安時代に、どうやって氷を作っていたのでしょうか?現代であれば、冷凍庫で簡単に作れる氷ですが、昔はそうはいきません。

当時は冬の間に出来た氷の塊を、涼しい山麓の洞窟や地下に穴を掘った『氷室(ひむろ)』なる場所に保管していたのです。そして夏になったら引っ張り出してきて、かき氷にして食べていました。

では、シロップはどうやって作っていたのでしょうか?現代のレモン味やメロン味、ブルーハワイといったものは無かったので、ツル草を煮詰めて抽出した甘味料をかけていました。ハチミツのような金色をしたシロップだったそうです。

今も昔も、涼を求めてかき氷を食べていたと思うと、なんだか不思議な感じがしますね。

清少納言が感じた上品なもの

清少納言は、かき氷の他にも『あてなるもの(上品なもの)』としていろいろ挙げています。清少納言がどんなものを上品に感じていたのか、現代の言葉でわかりやすく以下に列挙してみます。

- 薄紫色の服に白い服を重ねたもの

- 鳥(カルガモ)の卵

- 水晶の数珠

- 藤の花

- 梅の花に雪が降りかかった様子

- 小さい子供がイチゴを食べている姿

どうでしょうか?

『鳥の卵』と『小さい子供がイチゴを食べている姿』は、あまりピンと来ませんが、こういった独特感性が清少納言の魅力であり、枕草子の面白さの一つでもあるのかなと感じます。

もし、私が「上品なもの」を挙げるとしたら、「食事のマナーがキレイな人」、「片付いた部屋に飾ってある一輪の花」とかですね。

平安時代のかき氷まとめ

以上、清少納言も食べていた平安時代のかき氷でした。

当時は削った氷に「あまづら」なる甘味料をかけて、かき氷を楽しんでいました。今も昔も、かき氷や暑い夏を凌ぐ手段として、また夏の風物詩として活躍していたんですね。

最後までお読みいただきありがとうございました。

他にも枕草子に関する記事を多数書いていますので、興味のある方はコチラもご覧になってみてください。

↓さらにしっかりとした学びを手に入れたいあなたには、コチラがおすすめ↓

古文も日本史も学べる!中学生&高校生向け!通い放題、時間制限なしで勉強し放題の学習塾が登場。

①いつでもリアルタイム質問可能

②オンラインだから自宅で勉強可能

③どんなに利用しても定額制

↓詳しくはコチラ↓

【参考にした主な書籍】

【初心者向けのオススメ枕草子】