長徳の変(ちょうとくのへん)とは、平安時代中期の長徳2年(996年)に起こった事件です。

長徳の変が発生したことで藤原道長の権力が揺るぎないものになりました。

そんな「長徳の変」とは一体どんな事件だったのでしょうか?

この記事では、長徳の変に関わる重要人物の相関図や年表を掲載しつつ、事件の経過をわかりやすく解説していきます。

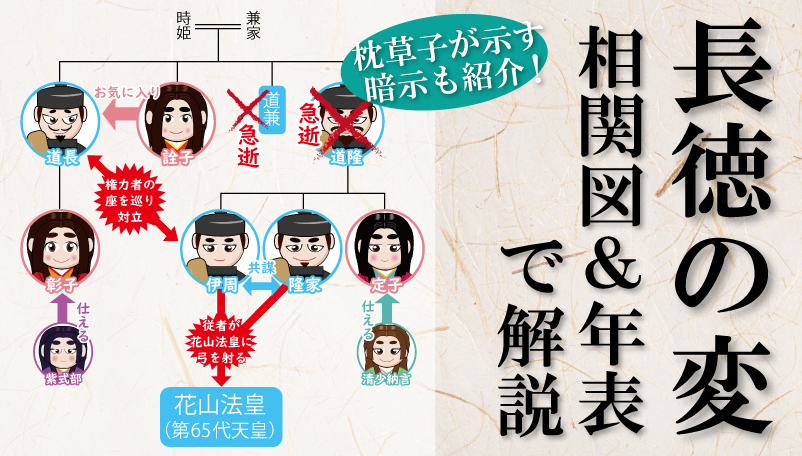

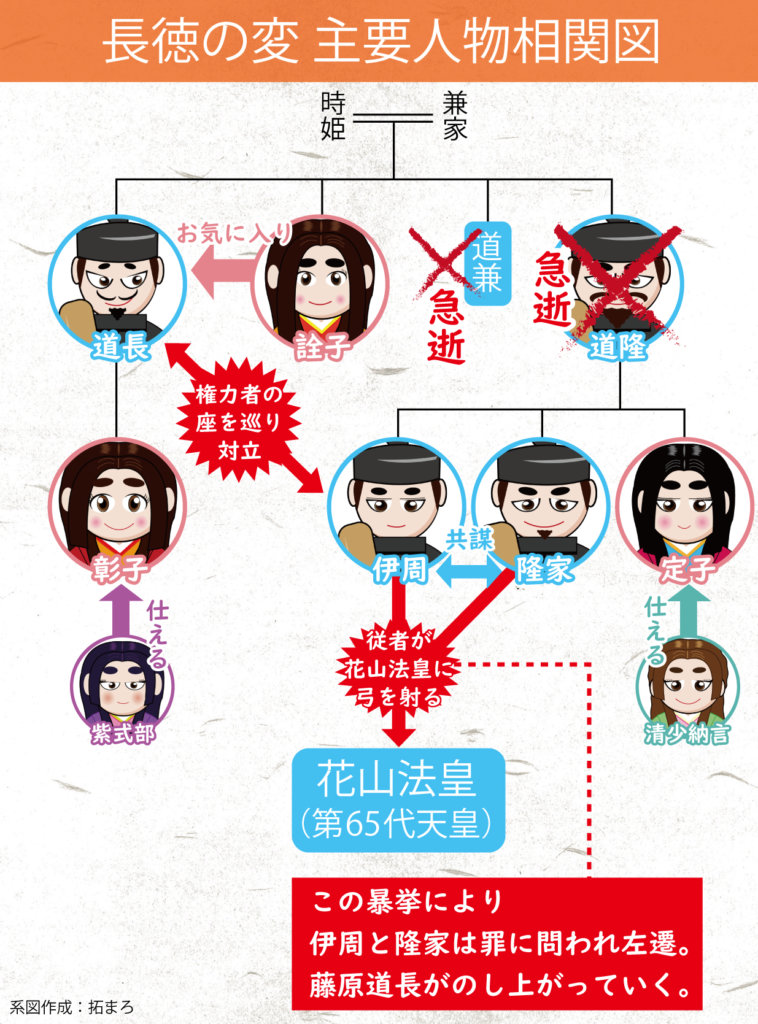

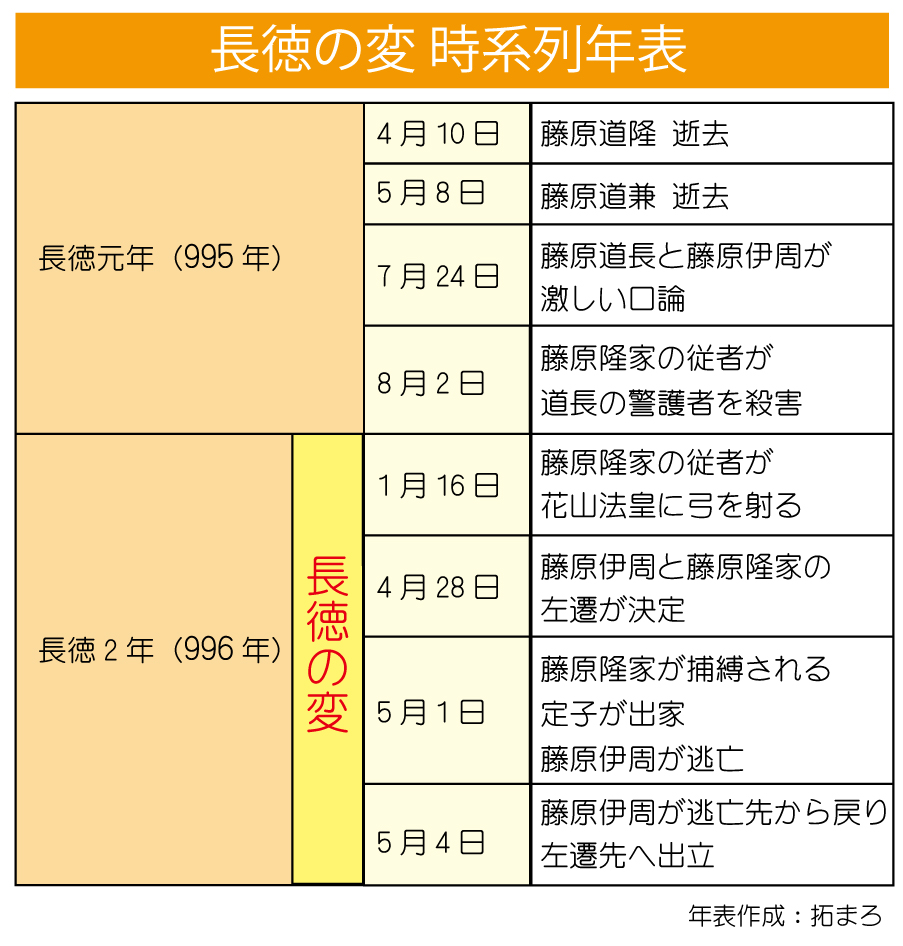

長徳の変に関わる主要人物相関図

まずは長徳の変に関わる主要人物の相関図と、時系列を示した年表をご覧ください。

なお、本記事に記載のある日付は、全て旧暦となります。

長徳の変が起こる前の状況

長徳の変をより理解するため、まずは変が起こる少し前の状況を整理しておきましょう。

手っ取り早く言ってしまうと、長徳の変が起こる前は「藤原道隆(ふじわらのみちたか)」が権力を握っていました。

そして、藤原道隆の子である「藤原伊周(これちか)」「藤原定子(ていし)」「藤原隆家(たかいえ)」たちは、道隆の後ろ盾を得て明るい将来が約束されていたのです。

この藤原道隆を中心とした一族を「中関白家(なかのかんぱくけ)」と言います。

道隆の時代、中関白家の栄華は絶頂を極め、その様子は清少納言の枕草子などに詳しく記されています。

しかし、中関白家の栄光は長くは続きませんでした。藤原道隆の死が、中関白家の栄光に暗い影を落とすこととなるのです。

この中関白家の陰りがキッカケとなり、歴史は長徳の変へと突き進んでいきます。

藤原道隆の死

長徳元年4月10日(995年)、藤原道隆が急死しました。酒の飲み過ぎによる糖尿病が死因だと言われています。

藤原道隆/Wikipediaより

藤原道隆の後を継いだのが弟の「藤原道兼」でした。しかし、たった数日後の5月8日に道隆を追うように流行り病で亡くなってしまいました。

権力者の座に就いたものの数日で亡くなってしまった道兼は「七日関白」と呼ばれています。

こうして、藤原道隆の後任の座をかけ、道隆&道兼の弟「藤原道隆」と、道隆の息子「藤原伊周」が対立していくこととなったのです。

険悪ムード漂う藤原伊周と藤原道長

藤原道隆と兼道が亡くなった後、中関白家(特に伊周)と藤原道長の関係が、どんどん悪化していきました。

それを示すエピソードのひとつとして、長徳元年7月24日(995年)に藤原道長と藤原伊周が、凄まじい口論をしていたことが当時の記録(小右記)に残っています。

その様子は、

まるで闘乱のようだった

と記録されているほど激しいものでした。

近くに居合わせた人々は何事かと驚きつつも、壁を隔てて口論に聞き耳をたてていたと記されています。

藤原隆家の召使が起こした大事件

さらには、伊周の弟である「藤原隆家」が、険悪ムードに拍車をかけていきます。

道長と伊周の激しい口論から3日後、今度は道長の召使と隆家も召使が乱闘騒ぎを起こしました。

その後、8月2日には隆家の従者が、道長を警護していた者を殺害してしまうという大惨事も発生します。

こうして、藤原道長と中関白家(主に伊周&隆家)の関係は、極めて険悪なものへとなっていったのです。

長徳の変

藤原道長と中関白家の険悪ムードが増す中、とんでもない事件が発生します。

長徳2年1月16日(996年)藤原隆家の従者が、花山法皇(第65代天皇)に向かって弓を射かけたのです。

隆家の従者は、なぜこのような暴挙に及んでしまったのか、その流れを見ていきましょう。

藤原伊周 痛恨の勘違い

上記のような暴挙の背景には、藤原伊周の恋愛事情が大きく関係しています。

藤原伊周/Wikipediaより

伊周は、藤原為光(この時すでに故人)という人物の三女と恋仲でした。そして、弓を射かけられた花山法皇は、同じく藤原為光の四女と恋仲でした。

つまり、伊周は三女(姉)と恋仲で、花山法皇は四女(妹)と恋仲だったのですが、どういうわけか伊周は、

花山法皇は、僕が愛する三女に手を出している

と勘違いしてしまい、花山法皇に疑念を抱く事態に陥ってしまいました。

この勘違いから来るお悩みを、伊周は弟の隆家に相談します。

隆家、花山法皇が僕の恋人に手を出しているようだ、本当に困っているのだが・・・

しかし、この相談が最悪の事態を引き起こしてしまうのです。

花山法皇襲撃事件

すると隆家は、花山法皇を懲らしめる作戦を伊周に提言します。

弓を射かけて花山法皇を驚かしてやろう

こうして長徳2年1月16日(996年)の夜、為光四女の家から帰宅する途中の花山法皇に対し、隆家の従者が弓を放つという暴挙に及んだのです。

放った矢は花山法皇が来ていた着物の袖を射抜き、一歩間違えれば命にかかわる大事故になりかねない状況でした。

一説によると、隆家の従者は、この時に花山法皇に付き従っていた子供2人の首を切って持ち帰ったとも言われています。

藤原伊周&藤原隆家の左遷

以上のような事件を起こしてしまった藤原伊周&隆家兄弟。当然2人の行為は大問題になりました。

出家していたとはいえ、天皇だった人物に弓を射かけたのだから当然です。

また、同じようなタイミングで詮子(道長の姉で第66代一条天皇の母)が病気になったのですが、伊周が呪いをかけているからだという噂が広まるなど、中関白家にとって不利な状況が続きました。

こうして、花山法皇を襲撃したことに以外にも、いくつかの嫌疑をかけられた伊周と隆家への処罰はいよいよ避けられなくなり、2人は京都から追放されることになったのです。

捕縛された隆家、出家した定子、逃亡した伊周

長徳2年4月28日(996年)、伊周&隆家の左遷が決定されましが、病気を理由に出頭命令を拒み続けました。

この時の伊周は邸宅に籠り、妊娠していた定子(伊周の妹で隆家の姉、一条天皇のお后様)と手を取り合い、決して離れようとしなかったと伝わっています。

しかし同年5月1日、ついに強制捜査が決行され、邸宅内に検非違使(現在の警察官みたいなもの)が突入し、まずは隆家が捕縛されました。

さらに、定子は検非違使に乱入されたショックにより、その場で髪を切り出家してしまいまいた。

伊周は強制捜査を潜り抜け逃亡していましたが、5月4日に出家した状態で戻ってきて、ついに左遷先への旅路についたのでした。

なお、逃亡中の伊周は、父 藤原道隆の墓参りをしていたとの説もあります。

このような、藤原伊周&隆家が花山法皇を襲撃し、左遷されるまでの一連の出来事を「長徳の変」と呼んでいます。

枕草子が暗示する長徳の変

以上が長徳の変の流れですが、最後に「枕草子に暗示されている長徳の変」をお伝えします。

枕草子と言えば定子に仕えていた清少納言が書いた随筆として知られていますね。

そんな枕草子の中に「上にさぶらふ御猫は」という章段があります。

この章段は、一見すると宮廷で起こった一匹の犬を巡るエピソードなのですが、実は長徳の変で左遷された藤原伊周と藤原隆家の姿を描いているのではないかと言われているのです。

では、「上にさぶらふ御猫は」の内容を意訳し、要点だけを簡単にお伝えします。

枕草子が語る翁丸のエピソード

天皇が可愛がっている、たいそう可愛らしい猫がいました。

この猫のお世話をしている「馬の命婦」という女性が、部屋の隅で寝ていた猫を起こそうとしたのですが、一向に起きる気配がありません。

すると馬の命婦は、

翁丸(おきなまろ)はいますか?この寝ている猫様に噛みついてしまいなさい

と言いました。

翁丸とは天皇の愛犬です。

忠誠心の強い翁丸が飛び掛かると、猫はびっくりして逃げ出していきました。

ところが、猫を可愛がっていた天皇はたいそうお怒りになり、翁丸を宮廷から追放してしまったのです。

可愛そうな翁丸・・・先日まであんなに堂々と宮廷内を歩いていたのに・・・いなくなってしまい寂しいです。

それから数日経ったある日、激しい犬の鳴き声が聞こえてきました。

どうやら、二人の男が犬に暴行を加えているらしい。

きっと翁丸だ・・・

やがて犬は鳴きやみました。聞いた話によると、犬は死んでしまったらしい。

しかし、その日の夕方、全身ボロボロになった犬が、ぶるぶる震えながら歩いていたのを見つけたのです。

もしかして翁丸??

呼びかけてみましたが、犬は見向きもしません。

するとその場にいた定子様が、

右近を呼んできなさい。彼女なら翁丸のことをよく知っているはずだから

こうして右近という女房が確認してみたのですが、結局は翁丸ではないということになり、もうその犬に構うのはやめになりました。

翌朝、昨日の犬が庭先の柱の所にうずくまっているのを見つけ、清少納言はこう漏らしました。

翁丸には本当にかわいそうなことをしたものです。暴行されている時は、どんなに辛かったことでしょう・・・

その時、犬が体を震わせポタポタと涙を流し始めたのです。

!?・・・翁丸?あなたは翁丸でしょう?

すると、その犬は甘えたように体を伏せて「くーんくーん」と鳴きました。

やがて、女房たちが集まってきて、翁丸の帰還を皆で喜び、場は笑いに包まれました。

こうした経緯があり、天皇のお怒りも冷めて、翁丸は再び庭を駆けまわり、皆に可愛がられるようになったのです。

それにしても、犬が涙を流すなんて・・・同情の言葉をかけられた泣くのは人間だけだと思っていたのに・・・

翁丸と重なる伊周と隆家

以上が、翁丸のエピソードを要約したものです。

この逸話をどう読み解くかは人それぞれですが、一説には「藤原伊周&隆家の境遇を、翁丸に投影しているのではないか?」とも言われています。

・天皇が可愛がっていた猫を襲うという不祥事を起こした翁丸

・宮廷から追放された翁丸

確かに、部分的に見れば翁丸の境遇は、伊周&隆家が辿った運命と同様です。

そして、翁丸が流した涙の意味。辛い時に泣くのは人間だけのはずなのに、なぜ犬である翁丸が涙を流したのか・・・

もし、伊周と隆家の境遇が翁丸に投影されているとしたならば、なぜ清少納言は長徳の変をこんな遠回しな表現で書いたのか?

この部分については、枕草子の執筆意図が大きく関係しています。清少納言が枕草子で伝えたかったこととは何だったのか?あえて枕草子に書かなかったこととは何だったのか?

興味のある方は、ぜひコチラの記事もご覧になってみてください。

長徳の変まとめ

以上、長徳の変の解説でした。

長徳の変とは、藤原伊周と藤原隆家が花山法皇に弓を射かけたことに端を発し、罪に問われた伊周&隆家が左遷されたことで、藤原道長が政敵を排除した出来事だったのです。

道長と伊周は対立していたとはいえ、長徳の変自体は伊周の勘違いと軽率な行動から生み出されたものであることは否めません。

こういった運を引き寄せたことも、藤原道長の実力の内だったのかもしれませんね。

そんな藤原道長の意外な人物像を集めたトリビア5選は、コチラからご覧になってみてください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

【参考にした主な書籍】