清少納言の枕草子の中でも印象的な章段「うつくしきもの」。『瓜にかきたるちごの顔』のフレーズで記憶に残っている方もいらっしゃるのではないでしょうか?

「うつくしきもの」とは「可愛らしいもの」という意味で、清少納言が感じた可愛らしいものが列挙されている章段です。

清少納言はどんな物に可愛らしさを感じていたのか?実は、現代人と同じような感覚で、清少納言はいろいろなものに可愛らしさを感じていたのです。

それでは、千年前に清少納言が感じた『可愛らしいもの』に迫ってみましょう。

小さな子供がかわいい

清少納言は小さな子供の仕草を取り上げ、その可愛らしさを描写しています。

では清少納言は、どのような仕草を取り上げているのか見てみましょう。

急いではいはいしている二歳くらいの赤ん坊が、小さな塵を目ざとく見つけて、小さくてかわいい指でつまみ大人に見せてくる仕草は、とても可愛らしい。

どうでしょうか?清少納言が言っているのと同じような仕草を、可愛いと感じたことのある方もらっしゃるのではないでしょうか?

赤ちゃんのあどけない仕草には、今も昔も可愛らしさを感じていたんですね。

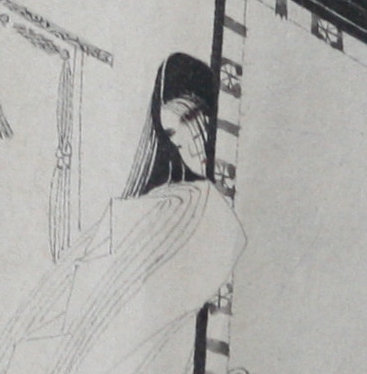

おかっぱ頭の子供がかわいい

おかっぱ頭の女の子が、目に髪がかかっていることを気にせず、首をかしげながら何かをジッと見つめている姿はたいそう可愛らしい。

いかがでしょうか?清少納言は幼い子供にも可愛らしさを感じていたようですね。

なお、正確にはこの女の子の髪型は「尼そぎ」といって、肩にかかるかどうかくらいの長さに切りそろえた「おかっぱ頭」だったようです。

着飾っている子供がかわいい

小さな貴族の子供が、オシャレに着飾ってあちこち歩き回っている姿が可愛らしい。

これに関しては、感覚的に現代の七五三をイメージすると分かりやすかもしれまんね。立派な着物を着させてもらい、いつもと変わらず歩き回っている子供の元気な姿。

清少納言は、そんな子供も可愛いと言っています。

眠ってしまった赤ん坊がかわいい

とても愛らしい赤ん坊を、ちょっと抱いてあやしている内に、いつの間にか眠ってしまった。本当に可愛らしい。

これは、もう説明不要かもしれませんね。小さなお子さんや、甥っ子、姪っ子がいる方にはお馴染みの光景ですね。

すやすや眠る小さな子供に愛おしさを感じるもは、千年前も同じだったようです。

瓜にかきたるちごの顔

ここからは、ちょっと視点を変えてみましょう。冒頭でも少し触れましたが、この章段は『瓜にかきたるちごの顔』から始まります。

意味としては、そのままなんですが、『瓜に描いた赤ん坊の顔』が可愛いと清少納言は感じていたようです。

ちなみに瓜とは下のような実で、メロンとかの仲間です。

枕草子に出てくる瓜は6センチほどの小さな種類で、当時の子供は瓜に顔を書いて遊んだりしていたようです。

小さいものを可愛く感じる清少納言

なお、清少納言はこの他にも『可愛らしいもの』をいくつか挙げています。

- 鳴きマネをするとピョンピョンと寄ってくる雀の子。

- 人形遊びの道具

- 小さい蓮の葉っぱ

- 大きな声で一生懸命、漢文を詠んでいる男の子

- 親鳥に付いて歩くヒヨコ

ここまで見てくると、清少納言が感じる可愛らしさの傾向が、何となく見えてきます。清少納言は一貫して、小さいもの に可愛らしさを感じているんですね。

赤ん坊や子供はもちろんですが、スズメやヒヨコ、人形遊びの道具など全て小さいものです。

実際、清少納言はこの章段の中で

小さいものはみんな可愛い!

と言っています。

「小さい=かわいい」という感覚は、なんとなくわかる気がしますよね。

歴史上の人物は、現代人とはほど遠い、関係ない存在のように感じるかもしれませんが、現代人と何も変わらない感覚で日々暮らしていたのです。

技術は日々進化し、僕たちは清少納言が生きた時代より、はるかに豊かな生活を送っています。しかし、人間の心理は何も変わっていないんですね。

「うつくしきもの」まとめ

以上、清少納言が感じた「可愛らしいもの」でした。

清少納言は、様々な仕草をする赤ん坊や小さな子供に可愛さを感じていたのです。

そして、その他にも、

- 瓜に描いた赤ん坊の顔

- 鳴きマネをするとピョンピョンと寄ってくる雀の子。

- 人形遊びの道具

- 小さい蓮の葉っぱ

- 大きな声で一生懸命、漢文を詠んでいる男の子

- 親鳥に付いて歩くヒヨコ

といった、小さいものが清少納言にとっての「うつくしきもの」だったのでした。

最後までお読みいただきありがとうございました。

もっと枕草子の世界を覗いてみたい方は、ぜひコチラもご覧になってみてください。

↓さらにしっかりとした学びを手に入れたいあなたには、コチラがおすすめ↓

古文も日本史も学べる!中学生&高校生向け!通い放題、時間制限なしで勉強し放題の学習塾が登場。

①いつでもリアルタイム質問可能

②オンラインだから自宅で勉強可能

③どんなに利用しても定額制

↓詳しくはコチラ↓

【参考にした主な書籍】

【初めての枕草子はコチラがおすすめ】