司馬遼太郎さんと言えば、歴史を題材にした数多くの小説を残した文豪として知られています。とりわけ幕末~明治維新の頃を取り上げた作品も多く、執筆から数十年を経た現在でもたくさんの人に愛されています。

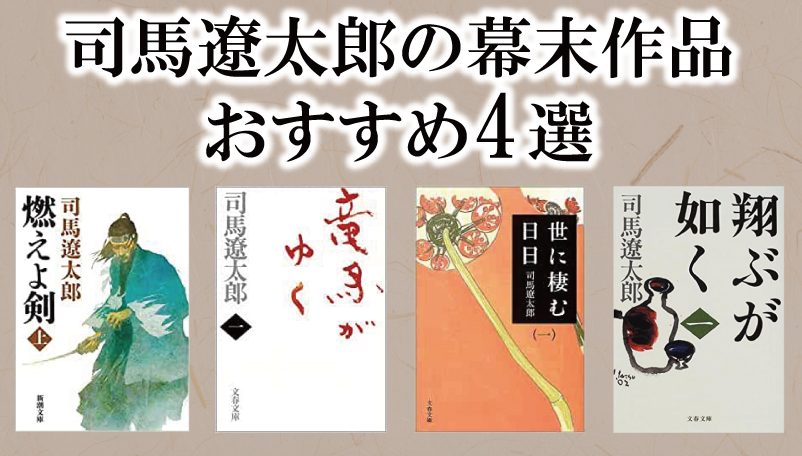

そこで今回は、司馬遼太郎さんの幕末作品の中でも代表的で特におすすめできる作品を4作ご紹介します。

とは言え、あまり時代小説や歴史小説に馴染みのない方ですと、正直なところ司馬作品は少々読みづらいというのが筆者の本音です。

なので、筆者が実際に読んだ評価や感想も踏まえ、初心者から上級者向けまでのランクに分けてお伝えしますので、ぜひ参考になさってください。

あなたに合った作品を見つけて頂ければ幸いです。

燃えよ剣

筆者が読んできた司馬作品の中では、「燃えよ剣」が最も読みやすいと感じます。

理由としては、

といったあたりが挙げられます。

司馬遼太郎さんの長編小説はめちゃくちゃ長いものが多いのですが、本書はかなりコンパクトな部類に入ります。また、司馬作品の特徴として、話の途中で「余談」が挿し込まれて話が逸れたりするのですが、そういった余談もかなり少ない部類に入ります。

主人公は新選組の副長「土方歳三」。

とにかく土方歳三が「これぞ理想のヒーロー像」と言わんばかりにかっこよく描かれているので、かなり取っつきやすいのも司馬作品初心者におすすめできる理由です。

竜馬がゆく

こちらの「竜馬がゆく」も初心者におすすめできる作品です。

その理由も燃えよ剣とほぼ同じです。

ただ、燃えよ剣に比べるとかなりボリューミー(文庫本で全8巻)になっていますので、やや難易度は上がるかなという感じです。とは言え、大長編がお好きな方ならむしろ評価ポイントになるのではないでしょうか。

「竜馬がゆく」は、おそらく司馬遼太郎先生を最も代表する作品といっても差し支えないと思います。

何と言っても、それまで歴史の陰に隠れていた坂本龍馬を、歴史の表舞台に引っ張り出して大スターに押し上げた作品ですので、司馬作品をいくつか楽しむのであれば、いつかは必ず読んでおきたい作品と言えます。

なお、史実の坂本龍馬は『龍馬』でなのですが、この作品の主人公は『竜馬』となっています。これは司馬先生が、あくまで小説という創作作品の主人公として坂本龍馬を描いた為、ひとつのキャラクターとして『竜馬』という字を当てているのだそうです。

世に棲む日日

「世に棲む日日」は、明治維新の大きな原動力となった長州藩にスポットを当てた作品です。主人公が2人おり、前半が「吉田松陰」、後半が「高杉晋作」となります。

といったあたりが見所で、本作は文庫本で全4巻と司馬作品の中では程よいボリュームなのかなと感じます。また、世に棲む日日は適度に司馬先生らしさが出ている作品で、歴史背景などを語る「余談」が適度に散りばめられています。

なので、ある意味では「司馬作品らしさ」を感じられる作品なのかなと感じます。

長州藩がメインのお話なので、良い意味で暑苦しいです。熱い物語を楽しみたい方にはぜひおすすめしたいです。

翔ぶが如く

「翔ぶが如く」司馬作品の中でも評価の別れる作品かなと印象です。

特徴としては、

正直なところ、司馬作品1発目で「翔ぶが如く」を選ぶのはおすすめしません。西郷隆盛や大久保利通といった薩摩藩の有名人が登場するので人選的には問題ないのですが、如何せん読み心地が小説らしさくないです。

例えるなら「司馬遼太郎先生の西郷隆盛評を読んでいる」ような感覚になります。

いわゆる「余談」で話が逸れることも多いので、考えようによっては司馬エッセンスを大量に味わうことができる作品なので、おすすめではあるのですが・・・。

文庫本で全10巻とボリュームも凄まじいので、「翔ぶが如く」は司馬遼太郎作品でも上級者向けといえるのではないでしょうか。

なので、司馬作品に慣れてから読むのをおすすめします。

司馬遼太郎おすすめ4選まとめ

以上、司馬遼太郎先生の作品4選でした。

最後に、これから司馬作品を読んでみたいという方にお伝えしておきたいことがあります。

司馬作品は、あまりにリアルな歴史描写、そして司馬先生の膨大な知識量が発揮される余談で構成されているため、時折史実と混同してしまう方がいらっしゃいます。

また、司馬作品の多くは、今から30年~40年近く前に書かれています。当然、現代では新たな史料が発見されたりして、当時と定説が変わっていることもあります。

司馬作品はあくまで『小説』であり『物語』です。

その辺を理解した上で読む司馬作品は、他の歴史小説には無い深みがあり、他の作品が軽く感じられてしまうほど、のめり込んでしまいます。

ぜひ今回ご紹介した作品で、司馬遼太郎ワールドを体験していただければと思います。