枕草子と源氏物語

この2つの作品は、日本が誇る平安時代の女流文学の双璧です。

この2つの文学作品は、いつ頃に誰が書いたのか?そして内容はどんなものなのか?

枕草子と源氏物語の基本情報を押さえておきたい方向けに、その内容をサクッとお届けします。

枕草子と源氏物語

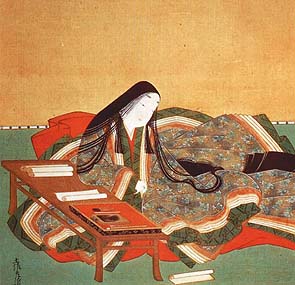

枕草子の作者

枕草子の作者は『清少納言』という女性です。

枕草子の作者『清少納言』

枕草子から伝わってくる印象としては、とても明るく朗らかで、ちょっと天然ボケ気質の女性です。

一方で、ちょっとミーハーで、自慢したがりな部分も併せ持っていたようです。

さらに、作中で少しだけ彼女自身の容姿にも触れられており、どうやら自分の顔には自信がなかったようですが、顎のラインは美しかったとか。

また、『かもじ』という現代で言うところのウィッグを装着していたと書かれていること、そして自身の髪の毛の節が綺麗ではないことも書かれており、天然パーマだったのではないかとも言われています。さらに、天然の地毛がやや明るめ(茶髪?と思われる)だったと思われるようか記述も見られます。

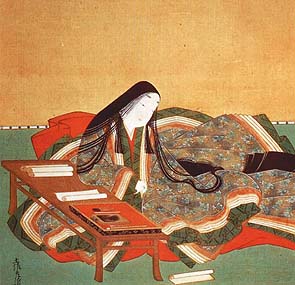

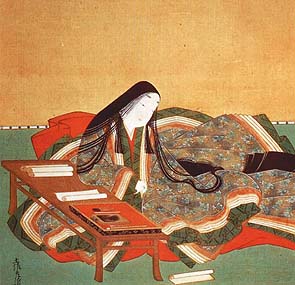

源氏物語の作者

一方、日本が世界に誇る世界最古の女流長編小説 源氏物語の作者は『紫式部』です。

源氏物語の作者『紫式部』

彼女は源氏物語の他にも自筆の日記(紫式部日記)を残しているのですが、その日記を見る限り、清少納言とは真逆の性格をしていたことがわかります。

どんな感じかというと、人付き合いが苦手ですぐにネガティブな感情を持ってしまう女性です。

紫式部に関しては、自身の容姿に関する記述を残していないのですが、なんとなく物静かな印象のあっさりした顔をしていたような気がします。

なお、紫式部は清少納言を強烈にライバル視しており、強烈な嫉妬心も持っていたことが日記から明らかになっています。

わたくしが清少納言のことをどう思っていたのか?その辺は以下の記事に詳細を書いてありますので、興味のある方はご覧になってみてください。

書かれた時代

枕草子、源氏物語ともに、書かれた時代は平安時代の中頃で、ほとんど一緒です。

正確にいつからいつまで執筆されていたかは、様々な見解があるのですが、西暦で言うとだいた1000年前後だと思って頂ければ大丈夫です。

ちなみに、枕草子の方が少しだけ先に成立してます。

この時代は、優れた女流文学が多く誕生した時代で、枕草子や源氏物語以外にも『和泉式部日記』、『更科日記』、『蜻蛉日記』などの作品も生まれています。

これらの女流文学が、『国風文化』と呼ばれる日本らしい文化を形作る重要な役割を担いました。

また、この頃に『ひらがな』が誕生し、これらの女流文学は全て平仮名で書かれています。

当時のひらがなは、女性の書く文字とされていました。つまり、女性が自由に文字を書くことが出来るようになり、数々の名作が誕生したのです。

枕草子の内容

枕草子は、現代で言うところの『エッセイ』とか『随筆』にあたります。

ちなみに、枕草子は世界最古のエッセイ集とも言われています。

内容は、清少納言自身が風情を感じたこと、好きな人や嫌いな人のタイプ、宮廷で働いていた頃の思い出など多岐に渡っています。筆の赴くままに書いたエッセイといった感じです。

『春はあけぼの・・・』で始める冒頭部分は、とても有名ですね。

また、枕草子に書かれている内容は、現代人も思わず頷いてしまうような共感に溢れており、当時の人々も同じ感覚を持っていたんだなぁ、というのが伝わってきます。

ところで、清少納言はなぜ枕草子を書いたのでしょうか?

私が枕草子書いた動機に関しては以下の記事をご覧ください。

源氏物語の内容

一方の源氏物語は、現代で言うところの『長編小説』です。

ちなみに、源氏物語は女性が書いた世界最古の長編小説です。

一般的な400字詰めの原稿用紙2400枚にも及ぶ、長大な物語です。

その内容は、主人公の光源氏の恋愛模様が描かれています。失恋や嫉妬など、現代人にも通じる恋愛観が散りばめられており、現代女性からも多くの支持を集める作品です。

なお、源氏物語は日本国内で今もマンガや現代語訳された新刊本が出版されているだけでなく、約20カ国の言語に翻訳され、世界中の人々にも親しまれています。

まさしく、日本が世界に誇る文学作品、それが源氏物語です。

ところで、紫式部はなぜ源氏物語を書いたのでしょうか?

わたくしが源氏物語を書いた理由は以下の記事をご覧ください。

日本が誇る枕草子と源氏物語

以上、枕草子と源氏物語の基本情報でした。

両作品とも約1000年前に書かれたものなので、現代では古典文学に分類されています。

その影響もあり、なんか難しそうという印象があるのですが、翻訳さえされていれば、内容は決して難しいものではなく、現代人でも共感できる非常に楽しめる作品です。

マンガになっていたりして、初心者でも親しみやすい形になっている一般書籍もあるので、ぜひ一度読んでみてください。平安時代の雅な貴族文化や恋愛模様が、あなたの心をきっとドキドキさせてくれるはずですよ。

【マンガで楽しめる初心者向けの枕草子オススメ書籍】

【マンガで楽しめる初心者向けの源氏物語オススメ書籍】