清少納言が書いた『枕草子』。

枕草子は、清少納言の独特の感性が散りばめられていて楽しめるとともに、千年前の文化を伝える史料的価値の高さもあり、現在でも評価されています。

中でも彼女が仕えた中宮定子に関する記事は、清少納言と定子の笑い声が聞こえてくるような、底抜けに明るく華やかな日常が描かれています。

一方で、枕草子は清少納言の自慢話っぽい内容や、現代の価値観とは違った考えが書いてあったりもするので、鼻につく方も多い作品です。

ですが、清少納言が枕草子に込めた想いには、清少納言自身と主の定子が直面した悲劇が大きく関わっているのです。

枕草子が書かれた経緯や当時の時代背景を知ることで、清少納言が枕草子で何を言いたかったのか?が見えてきます。

この記事では、華やかさの裏に隠された清少納言と中宮定子の悲しい現実を確認しながら、清少納言が枕草子に込めた本当の想いとは何だったのか?清少納言が枕草子で伝えたかったことはなんだったのか?などをご紹介していきます。

清少納言と藤原定子の関係について

枕草子の作者 清少納言(出典:Wikipedia)

枕草子に接する上で、常に念頭に置いておきたい女性います。

その女性を『藤原定子(ふじわらのていし)』と言います。

定子の存在を意識していないと、枕草子は単なる小難しい古典文学になってしまうため、まずは定子という人物と清少納言との関係を簡単にお伝えしておきます。

定子は、時の天皇である『一条天皇』の正妻です。天皇の正妻を『中宮(ちゅうぐう)』と言うので、『中宮定子』と呼ばれることもあります。

この定子に仕えていたのが清少納言です。

歴史的な用語では、中宮を含む高貴な人物に仕える女性を『女房』と言います。

つまり『清少納言は中宮定子に仕えていた女房』という立場だったわけですね。

そんな清少納言が書いた枕草子には、彼女が定子に仕えた約七~八年の出来事が書かれており、随所で定子を褒めちぎっています。

所作や振る舞いが素晴らしいとか、容姿が美しいとか、なにしろ大絶賛しています。

また、定子としても清少納言はお気に入りの女房だったようで、『私は定子様に認められた女房なのよ!』的なアピールがちょいちょい書かれており、この辺りの記述が清少納言の自慢話と捉えられ、枕草子が煙たがられる要因になっています。

現代でも自慢しまくる人はあまり好まれないような気がするので、清少納言が鼻につくのは仕方ないのですが、なぜそのような自慢を書いてしまったのか?あるいはなぜ定子を賛美しまくっているのか?などの、当時の時代背景を知ることで、清少納言が枕草子で本当に伝えたかったことの真実が見えてくるのです。

では以下より、定子と清少納言に一体何があったのかを確認していきましょう。

定子に降りかかる悲劇

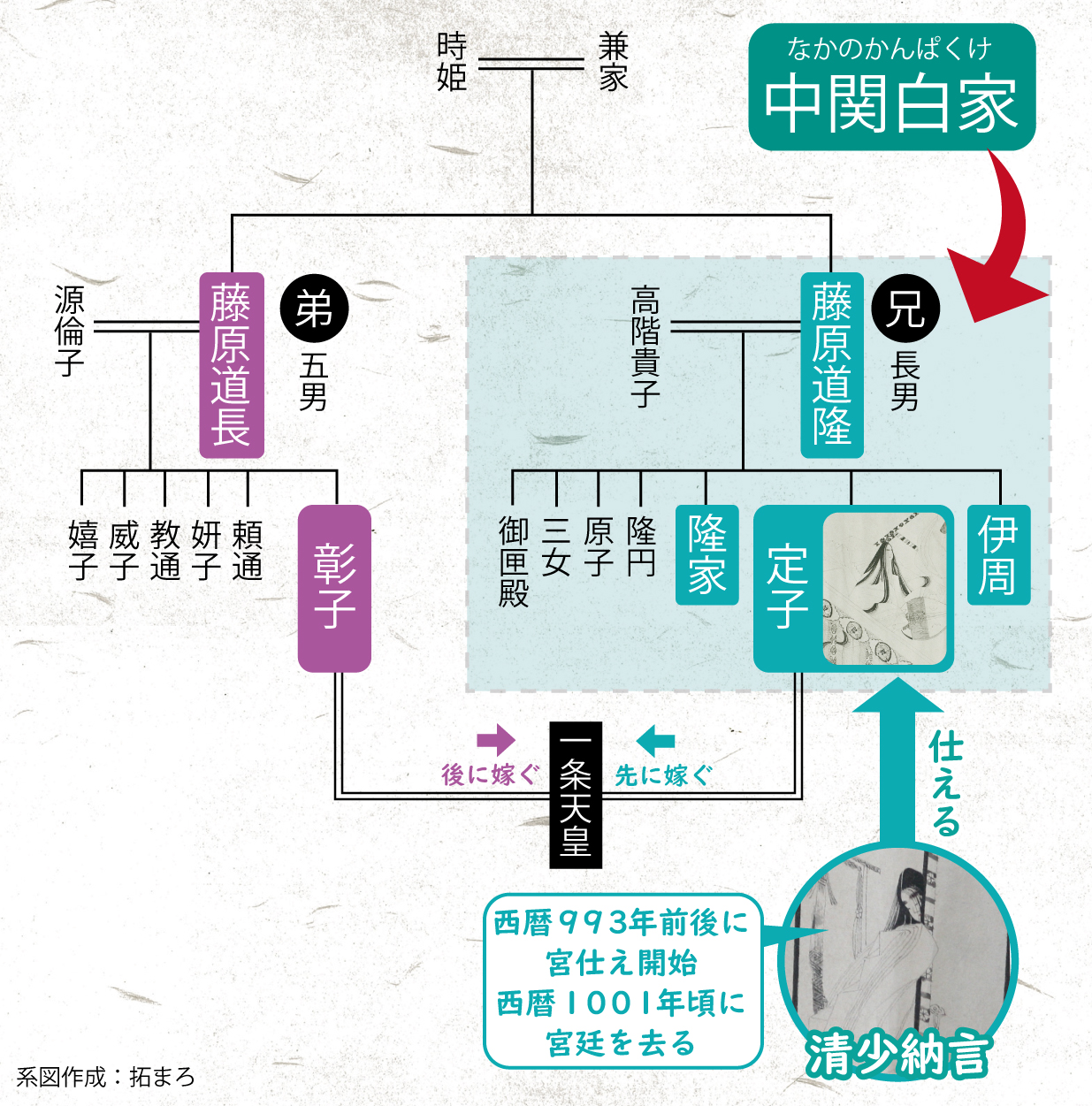

定子の父親は『藤原道隆(みちたか)』といいます。そして兄が『藤原伊周(これちか)』、弟が『藤原隆家(たかいえ)』です。父『道隆』、兄『伊周』、弟『隆家』、そして『定子』。この一族を『中関白家(なかのかんぱくけ)』と言います。

いきなり登場人物が多いので、以下に系図を記載します。

主要人物には色を付けたので、まずはこの人たちだけ把握しておけばOKです。

定子の父『藤原道隆』は、天皇に次ぐ関白という立場を手にした人物だったので、中関白家(なかのかんぱくけ)は宮廷での栄華を極めていました。

定子も父 道隆に支えられ、中宮として幸せに暮らしていました。

しかし、父の道隆は栄華が絶頂の中、突然亡くなってしまいました。

酒の飲みすぎだったとも言われています。

道隆の後は、兄弟の『藤原道兼』が継ぎますが、道兼も数日後に亡くなりました。

この道隆と道兼の逝去に乗じて、頭角を現してきたのが『藤原道長』です。

関白だった兄が立て続けになくなったことで道長にチャンスが巡ってきました。

藤原道長は、第66代天皇の一条天皇の母「藤原詮子」から非常に気に入られており、藤原道長が台頭する大きな原動力となりました。

藤原詮子は、この時の天皇だった「一条天皇」の母でもあったため、大きな発言権を持っていたのです。

なお、藤原詮子は藤原道長の実の姉でもあります。

父 道隆の後を継いで関白になるつもりでいた藤原伊周は、道長に権力が移ったことで焦ります。

しかし、若年の藤原伊周は自らの軽率な行動が引き金となり、従者たちが花山法皇(第65代天皇)に弓矢を射かけるという大事件をおこしてしまいました。

「自分の愛した女性を花山法皇に寝取られた」と勘違いしたことが原因だったと言われています。

また、一条天皇の母(詮子)を呪詛した疑いなどもあり、伊周はさらに立場を危うくしていきました。

こうして、藤原伊周と事件に加担していた弟の藤原隆家は罪に問われ、彼らの身柄を確保するため検非違使(当時の警察みたいなもの)が邸宅に突入。

この時、定子は兄 伊周の手を握り、必死の抵抗を行っていたと伝わります。

そして、追い詰めらた定子は突如として自ら髪を切り、出家してしまったのです。

これらの事件は定子が第一子を身籠る中で起こりました。

この一連の事件を「長徳の変」と呼びます。

また、この後に母(高階貴子)も亡くなり、実家が焼亡するなどの悲劇にも見舞われてしまい、定子はますます追い詰められました。

藤原道隆の死去、藤原伊周&隆家の左遷、そして出家した定子。

様々な不幸に見舞われた定子ですが、藤原道長は自分の地位を確固たるものにするため、さらなるダメ押しの一手を使ってきました。『藤原彰子の入内』です。(入内とは天皇に嫁ぐこと)

この時、定子は出家していたのですが、出家したとはいえ一条天皇の中宮(正妻)は定子です。

しかし、道長は自身の娘である彰子を、強引に一条天皇の中宮に押し込みました。

つまり「一条天皇は正妻が二人いる」という事態になってしまのです。

この時、定子は『皇后』、彰子が『中宮』という立場になりました。

彰子の入内によって、後ろ盾の無い定子は宮廷での居場所を失ってしまったのですが、一条天皇は定子を愛し続け、子供を授かります。

しかし、定子は出産がキッカケでこの世を去りました。24歳の若さでした。

定子崩御により藤原道長の権力は盤石となり、中関白家の栄華は潰えたのです。

中関白家没落の時、清少納言は何をしていたのか?

以上のように中関白家が没落していく中で、肝心の清少納言は一体何をしていたのでしょうか?

基本的には定子の女房としてこれまでと変わらず奉公していたようですが、一時だけ実家に帰っていた時期があります。

藤原道長が台頭していく中で、多くの貴族が中関白家から離れていき道長へ通じていきました。

清少納言は多くの貴族と親交があったため、彼女も道長陣営に寝返るのではないかと、周囲に疑われていたようです。

謹慎させられたのか、自ら里に下がったのかは定かではありませんが、疑いの目で見られた清少納言は里に帰って実家に籠っていました。

実はこの時に書き始めたのが枕草子です。

そもそも、枕草子執筆に使われた紙は、定子から賜ったものでした。

定子が真っ白な紙に何を書こうか悩んでいた所に、清少納言が、

枕ですね!!

と言ったら自分が書くことになり紙を賜った、という逸話が枕草子の後書きに記されています。

この定子と清少納言のやりとりが『枕草子』というタイトルの由来にもなっているのですが、詳細は以下の記事で解説しています。

つまり、枕草子とは定子と清少納言が出会っていなければ書かれていなかった作品なんですね。

紙というのは、現代でこそ手軽に入手できますが、この時代はまだまだ貴重なものです。

そんな貴重な紙を主の定子から賜ったことは、清少納言にとってはとても名誉なことであり、非常に嬉しいことでした。

ちなみに、里に下がっていた清少納言でしたが、定子からの帰還命令と追加の白い紙が届き、宮廷に戻っていきました。

定子の苦境が書かれていない枕草子

藤原定子(出典:Wikipedia)

このように定子が苦境に陥り、清少納言自身にも疑いの目が向けられた中で書かれた枕草子。

書かれたタイミングで言えば、定子の苦境や、中関白家が没落していく様子が書かれていても良さそうなものですが、そういった暗い話は一切書かれていません。

定子が登場するエピソードは、いつも華やかで定子と女房たちの笑いで包まれています。

悲しい現実の中で書かれたはずなのに何故か華やかな枕草子。

この矛盾に枕草子の持つ真実、そして清少納言が込めた想いが隠されているのです。

定子と清少納言は、歴史的に見れば明らかに敗者です。中関白家に代わって登場した藤原道長、その娘の彰子、そして彰子の女房であった紫式部。

彼らがこの後の宮廷の中心となり、歴史を作っていきます。

新たな権力者となった藤原道長にしてみれば、娘の彰子に立派な宮廷を作り上げてほしいと思うのは当然の想いです。

となると、宮廷に根付いていた定子が中心となり作り上げてきた華やかな宮廷文化は快く思えなかったはずです。

定子が清少納言ら女房たちと作り上げてきた、煌びやかな歴史は抹殺されてもおかしくなかったのです。

しかし、枕草子が残ったことで定子の歴史は後世に伝わりました。

ここに、清少納言が枕草子を書いた最大の理由が隠されていると考えています。

枕草子には、藤原道長も少しだけ登場します。

ですが、道長に対して直接的な非難などは特に書かれておらず、むしろ清少納言が好意をよせている男性として登場しています。

一見すると好き放題書いているように見える枕草子ですが、道長の権威を意識しない訳にはいかなかったのでないでしょうか。

中関白家の没落は見方によっては道長が原因でもありましたが、それを大々的に記録に残すことは憚られたはずです。

つまり、道長を否定することは出来ない、でも尊敬する定子が作り上げた文化が確実に存在していたことを書きたかった。

その結果、定子との楽しかった想い出だけが切り取られているのではないでしょうか。

定子も清少納言も、現実的には苦しい状況だったはずです。

しかし、枕草子は一切その苦境を語りません。藤原定子という素敵な女性が確かに存在し、華やかな宮廷を作り上げていた事実だけが語られています。

権力者が変わった時、前の権威は否定されるのが歴史の常です。大陸の歴史などは特に顕著です。これは想像ですが、大陸の文化である漢詩にも精通していた清少納言は、そのことを理解していたのかなと妄想してしまいます。

政権が変わった歴史は正史として多くの史料が伝えてくれます。しかし、敗者の歴史は歪曲して伝わります。

枕草子が残ったことで、僕たちは定子の華やかな歴史を知ることができます。

道長の栄華を伝える史料、日記、物語は複数現存しています。

しかし、筆者の知る限り、定子の目線でその栄華を克明に伝える史料は枕草子だけです。

小右記や権記といった日記にも定子は登場しますが、これらは事実を列挙している記録的な要素も強く、定子や清少納言の目線では書かれていません。

定子の側近くに仕え、強い絆で結ばれていた清少納言だからこそ書けた定子の一面も多くあるのではないでしょうか。

清少納言は、定子の栄華が確かに存在した歴史を記録に残したかった。つまり、枕草子は定子に捧げるために書かれたものだったのかもしれません。

枕草子とは、定子と清少納言が最後の最後で藤原道長に一矢報いた作品だと考えています。そんな枕草子は、単なる日記とは違う性格を持った作品といえるのではないでしょうか。

枕草子の真実まとめ

以上、清少納言が枕草子に込めた想いについてでした。

清少納言は、定子様が旅立たれたことをキッカケに宮仕えを辞めたと言われています。慕い続けた定子様のいない宮廷に価値を見出せなかったのかもしれません。

定子に仕えた数年間は、清少納言の人生が最高に輝いた瞬間でした。

定子と一緒に過ごした想い出は、清少納言にとって本当に大切な宝物だったのでしょう。だからこそ、定子の悲しい姿は書きたいとも思わなかったのかもしれません。

清少納言はこの定子から賜った冊子に明るく楽しかった想い出だけを書き残し、定子に読んで頂こうとしていたのかもしれません。悲しみに暮れる定子様を少しでも勇気付けようと・・・。しかし、枕草子を定子が目にしたのかどうかは、残念ながらよく分かっていません。

清少納言が悲しみを振り払う為に、明るく華やかな想い出だけを切り取った枕草子。

枕草子を読む時は、清少納言の想いを意識して読んでみてください。そして、枕草子から聞こえてくる定子様と清少納言の笑い声に耳を傾けてみてください。

これまでとは全く違った印象で、枕草子を楽しむことができますよ!

最後までお読みいただきありがとうございました。

↓枕草子に関する情報まとめはコチラ↓

【参考にした主な書籍】