『藤原定子(ふじわら の ていし/さだこ)』は今からおよそ千年前の平安時代中期の女性です。

また、清少納言が書いた枕草子にも登場することでも知られています。

そんな藤原定子の生涯や性格とは?

また彼女を襲った悲劇とは?

今回は大人になってから歴史を学びたい方向けに、難しい専門用語は使わず、藤原定子をわかりやすく解説していきます。

藤原定子の簡単解説

藤原定子(ふじわら の ていし)977年(貞元2年)~1001年(長保2年)

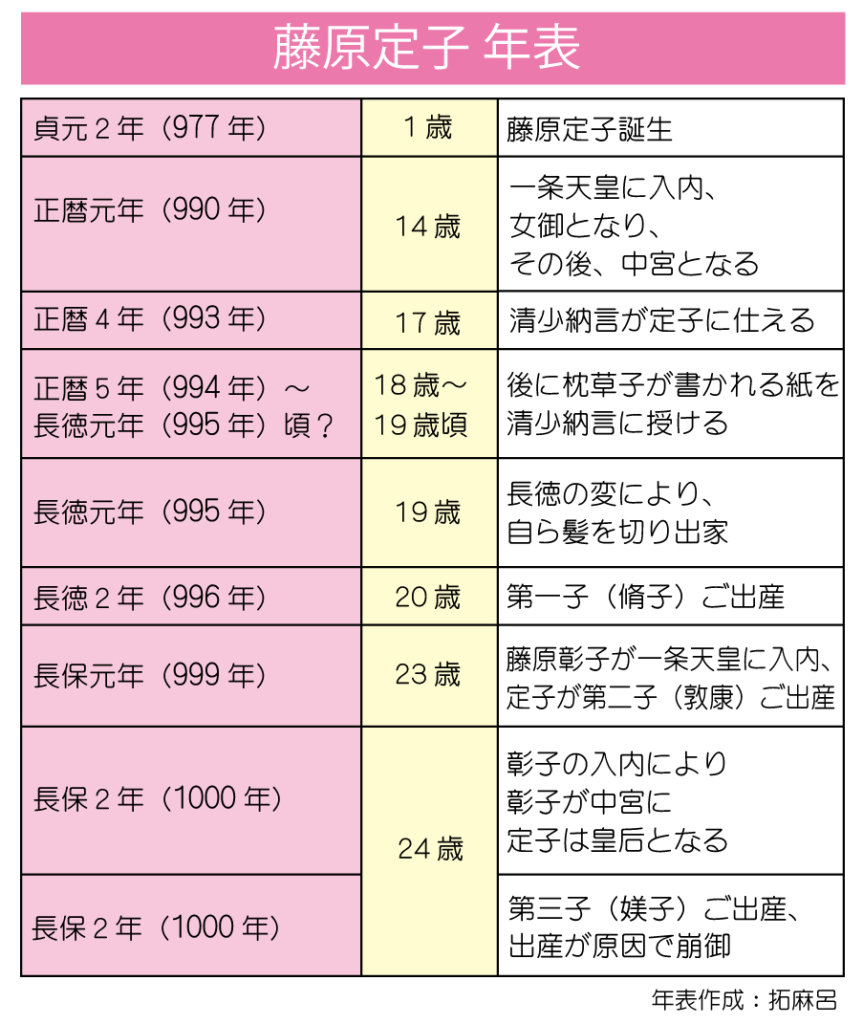

藤原定子の生涯年表

まずは、藤原定子の生涯における主な出来事をまとめた年表です。

藤原定子は何をした人?

藤原定子はどんな人なのか?を一言で表すならば、『天皇のお后様』(※中宮、女御)ということになります。

14歳の時に、第66代天皇の一条天皇に入内(じゅだい)しました。

『入内』とは『結婚する』という意味だと思って頂ければ結構です。

一条天皇は定子の3つ年下でした。

一条天皇は定子を非常に愛していたと伝わっています。

そして、藤原定子に仕えていた女官(女房)の中に、枕草子の作者である清少納言がいます。

枕草子の中には随所に定子が登場し、清少納言との軽妙なやりとりが記されています。

清少納言は心から定子を慕っていましたし、定子も清少納言をとても頼りにしていたようで、二人のコンビネーションもバッチリだったようです。

枕草子を読む限り、定子はかなりノリの良い女性だったようで、時には軽口をたたくような一面も持ち合わせていました。

そんな定子のノリに、清少納言を始めとする女房たちも触発され、定子とその周辺にはとても華やかで楽しい雰囲気が漂っていたことが伝わってきます。

しかし、そんなきらびやかな日常も長くは続かず、藤原定子はある悲劇に見舞われることになるのです。

その悲劇をお伝えする前に、まずは定子の大まかなプロフィールを確認しておきましょう。

藤原定子のプロフィール

【生年】

貞元2年(977年)

清少納言とは10歳近く年が離れていたとされています。(清少納言の方が年上)

【没年】

長保2年(1000年)

数え年で24歳の頃に若くして崩御して(亡くなって)います。出産が原因でした。

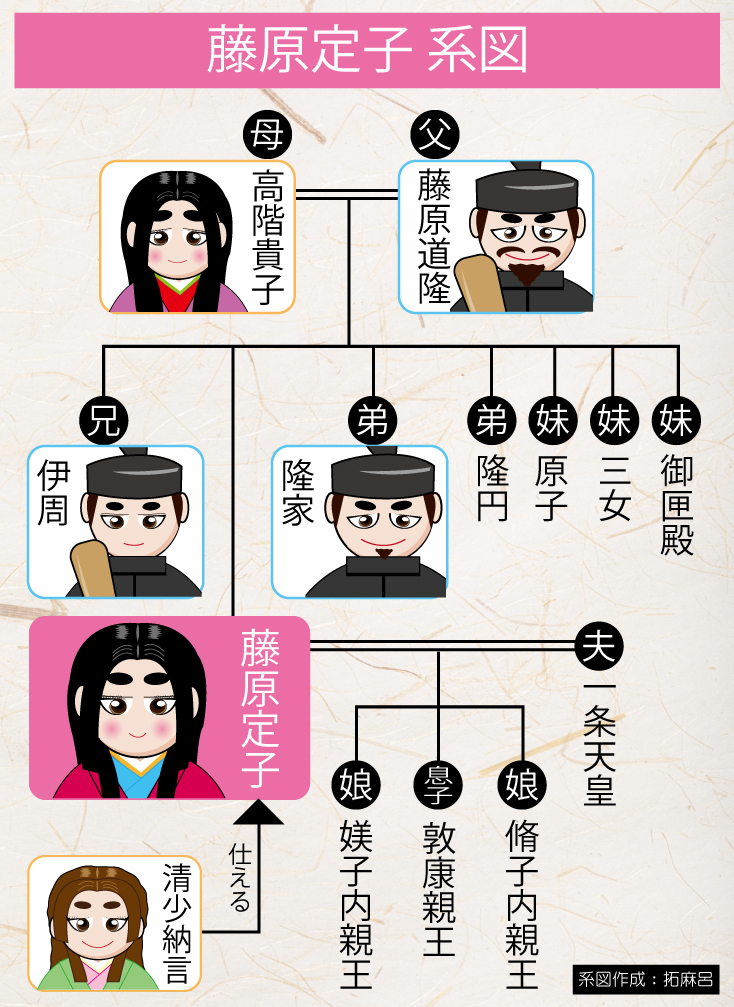

【家族構成】

藤原道隆とその子供たちを「中関白家(なかのかんぱくけ)」と言います。

父:藤原道隆(ふじわら の みちたか)

いわゆる藤原北家(ふじわらほっけ)の人間で関白を勤めました。摂関政治で有名な藤原道長は道隆の弟にあたります。

枕草子でも、その身分の高さを感じさせないようなジョーク好きの明るいおっさんとして度々登場しています。この性格が藤原定子を始めとした道隆一家の明るい雰囲気を作りだしていたのでしょう。また、かなりの酒豪だったようです。

母:高階貴子(たかしな の きし)

高内侍(こうのないし)という通称でも知られる女性です。また、彼女の和歌は『儀同三司母(ぎどうさんしのはは)』という名で、百人一首にも選出されています。和歌の女性名人を集めた女房三十六歌仙にも名を連ねており、かなり教養の高い女性として知られています。

なお、貴子の実家である高階家は、藤原家に嫁げるような身分ではなかったのですが、道隆が貴子に惚れ込んでしまい猛アタックを見せた結果、見事にゴールインを果たしたと言われています。

兄:藤原伊周(ふじわら の これちか)

枕草子にも度々登場する男前の貴公子。父 道隆が亡くなった後、藤原道長と権力の座を争うも敗れ左遷されています。

弟:藤原隆家(ふじわら の たかいえ)

枕草子にもちょいちょい登場するヤンキー貴公子。定子の兄弟の中では歴史的に最も重要な英雄です。彼が大活躍により『刀伊の入寇』という日本が陥った国難を無事切り抜けることができたのです。

弟:隆円(りゅうえん)

枕草子にも「僧都の君」という名で少し登場する僧侶。枕草子ではやや三枚目なキャラになっています。

妹:藤原原子(ふじわら の げんし)

枕草子では「淑景舎(しげいしゃ)」や「中の姫君」という名で登場する女性です。

妹:三女

枕草子には登場せず。名前は不明ですが、大鏡という書物で三番目の姫君として紹介されています。

妹:御匣殿(みくしげどの)

枕草子にもちょいちょい登場します。本名は不明。藤原定子が崩御した後、遺児の養育を託され一条天皇の寵愛を賜ったと言われています。

藤原定子を襲った悲劇

長徳元年(995年)定子の父 藤原道隆がなくなりました。

酒の飲み過ぎによる病が原因と言われています。

この時代の女性貴族にとって、父親の存在と言うのは絶大なものです。

藤原定子が一条天皇の中宮(妻)として、宮廷においてその立場が担保されていたのも、全て父 道隆の後ろ盾があったからです。

その父を失った定子は、自分の立場を支える支柱を失ったようなものです。

道隆亡きあと、兄の伊周と藤原道長との間で、後継者の座を巡って政争が勃発しました。

この争いに、定子や清少納言が巻き込まれていきます。

結果、伊周は敗北し、弟の隆家とともに左遷されました(長徳の変)。

定子も宮廷での居場所を失っていき、道隆の一族(中関白家)は一気に没落していきます。

なお、この部分の経緯は以下の記事で詳細に解説していますので、ぜひ参照してみてください。

藤原定子が造り上げたもの

現代を生きる我々は、平安時代の女性というと、どんな風景をイメージするでしょうか。

なんとなく、優雅で煌びやかな風景が思い浮かびませんか?

戦国時代のような殺伐とした印象を持つ方は少ないのではないでしょうか。

この煌びやかなイメージって、枕草子に描かれている藤原定子と清少納言ら女房たちが造り上げた宮廷女性の雰囲気が少なからず影響しているのかなと思います。

そういった華やかな雰囲気の中心にいたのが藤原定子であり、枕草子においても主人公のような立ち位置で描かれています。

藤原定子が中心となり、清少納言らと作り上げた定子サロンは、今も平安時代中期の華やかな女性たちのイメージを現代に届け続けているのです。

清少納言&紫式部のことがサクッとわかる!清少納言&紫式部フェス開催中!

平安時代の女性たちによる王朝文学、そして個性豊かな女性たち、そんな平安時代の文学作品や女性たちに関してたくさん執筆していますので、↓コチラ↓からぜひご覧になってみてください。

【華やかな定子の姿が見られるおすすめ枕草子】