藤原道隆は、摂関政治で有名な藤原道長の兄にあたる人物です。

藤原道隆は娘の定子を一条天皇に入内させ権力の絶頂を極めていましたが、程なくして亡くなってしまったため、その栄華は長くは続きませんでした。

また藤原道隆は、清少納言が書いた枕草子に登場し、個性的なキャラクターを発揮していることでも知られています。

藤原道隆が若くして亡くなった理由とは?

そして、枕草子で藤原道隆はどう描かれているのか?

などの情報を、系図を交えながらご紹介していきます。

藤原道隆と藤原道長の関係

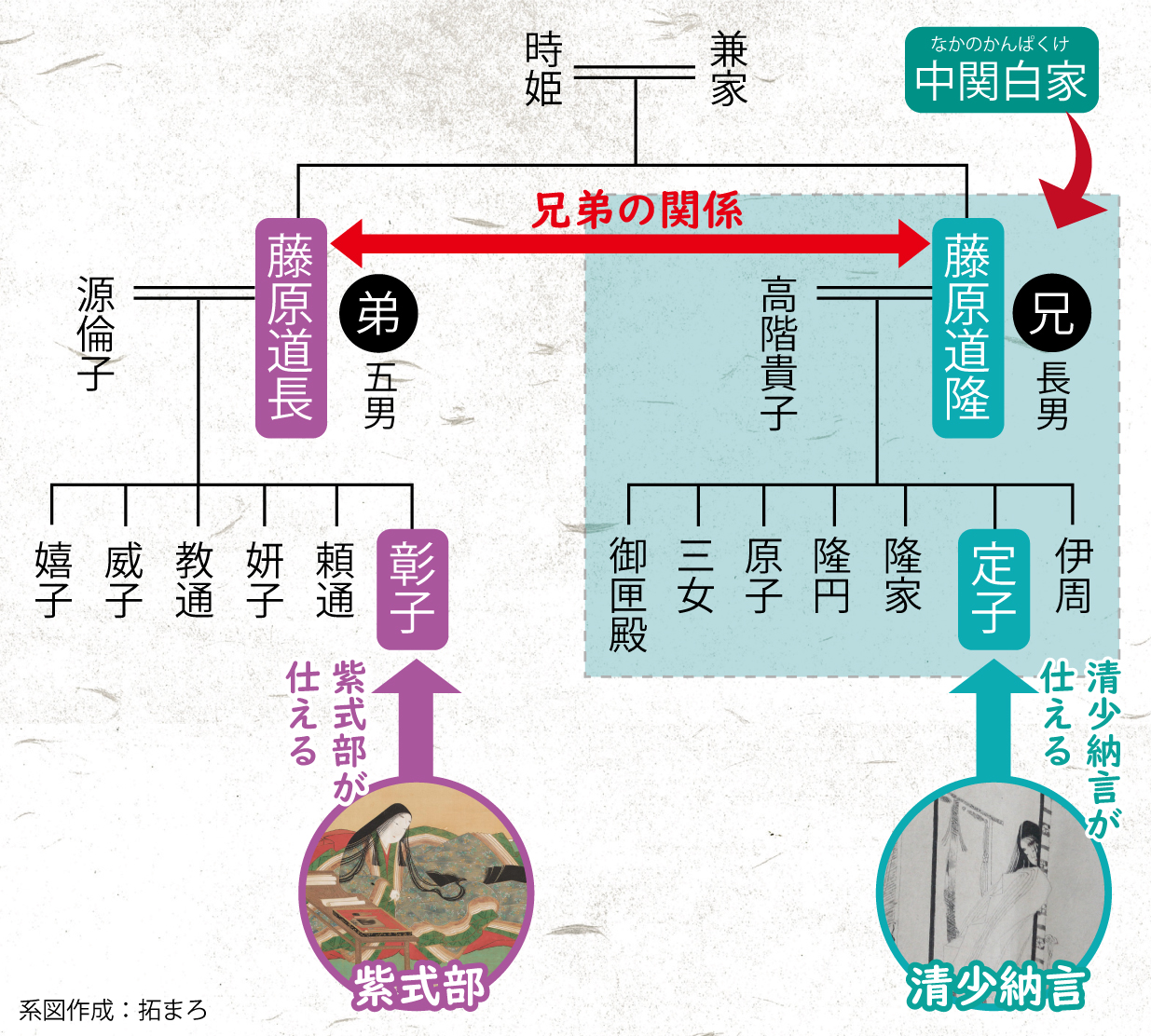

藤原道隆と藤原道長の関係を表す家系図を作成してみたので、まずはこちらをご覧ください。

この図の通り、藤原道隆(長男)と藤原道長(五男)は実の兄弟です。

道隆の娘には「定子」がおり、清少納言が女房として仕えています。一方、道長の娘には「彰子」がおり、紫式部が女房として仕えました。

なお、藤原道隆の一家を「中関白家(なかのかんぱくけ)」と言います。

藤原道隆は関白という高い地位を手に入れ、さらに娘の定子を一条天皇に嫁がせ、道隆の一族は栄華を極めました。しかし、藤原道隆は43歳で逝去。

生前の道隆は、息子の藤原伊周(これちか)を次の関白にしよう目論んでいたのですが、一条天皇に認められないまま亡くなってしまいました。

道隆の後には道兼(道隆の弟で道長の兄)が関白になりますが、わずか数日で道隆を追うように亡くなります。

関白になってあっという間に亡くなった道兼は「七日関白」という不名誉な異名で呼ばれています。

道隆と道兼が相次いで亡くなり、道長と伊周の関白争い勃発。

「長徳の変」という事件を経て、最終的には道長が勝利し権力を手にしたのです。

藤原道隆が亡くなった理由

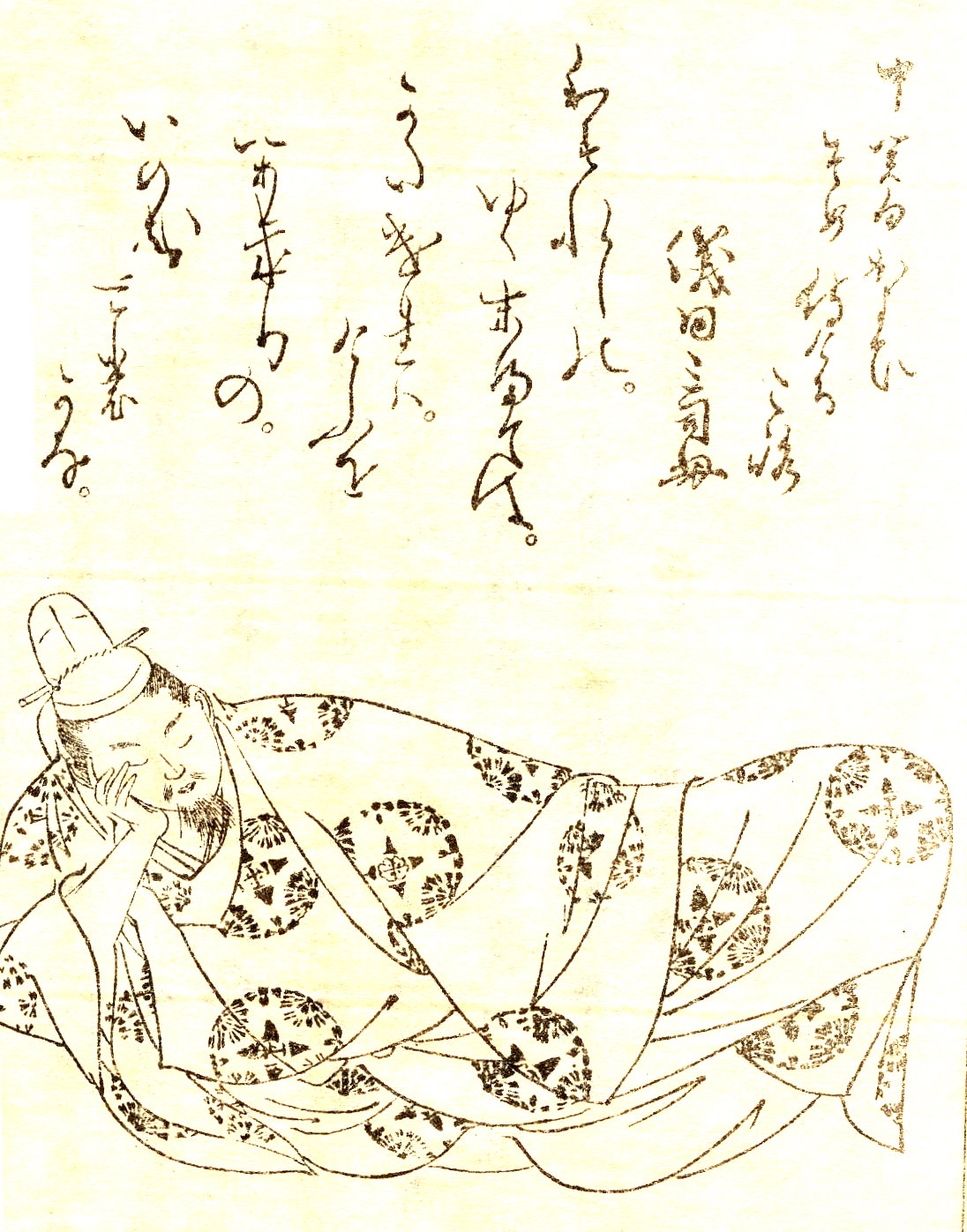

藤原道隆(出典:Wikipedia)

ところで、藤原道隆はなぜ43歳という年齢で亡くなってしまったのでしょうか?

結論としては「お酒の飲みすぎ」による糖尿病だったと言われています。

「大鏡」という歴史物語によると道隆はかなりの酒飲みだったようで、泥酔して寝てしまった道隆を道長が目覚めさせようとする逸話などが集録されています。

ただ、大酒を飲んで酔いつぶれる一方で、酔いが覚めるのも早かったらしいので、きっと天性の酒豪だったのでしょう。

とは言え、酒の飲みすぎたために糖尿病を患ってしまい、この世を去ったのです。

中関白家は大黒柱の藤原道隆を失ったことで一気に没落し、息子の伊周や隆家兄弟は左遷、娘の定子も宮廷での居場所を失っていきました。

枕草子で描かれる藤原道隆の人物像

藤原道隆の娘 定子に清少納言が仕えていた関係で、道隆は枕草子にもちょいちょい登場します。

ここでは枕草子で描かれる藤原道隆を見て行きましょう。

道隆が登場する章段(名前しか出てこない章段も含む)は、全部で10段あります。

- 20段「清涼殿の丑寅のすみの」

- 32段「小白河といふ所は」

- 89段「無名といふ琵琶の御琴を」

- 100段「淑景舎、東宮にまゐり給ふほどのことなど」

- 125段「関白殿、黒戸より出でさせ給ふ」

- 130段「故殿の御ために」

- 138段「殿などのおはしまさで後」

- 156段「故殿の御服のころ」

- 179段「宮に初めて参りたるころ」

- 263段「関白殿、二月廿一日に」

以上の中から、藤原道隆の人柄などが伝わってくる章段や、特に印象深い章段をピックアップしてご紹介します。

※枕草子の章段数は底本によって異なるため、本記事では角川ソフィア文庫『新版 枕草子』に準じています。

一〇〇段「淑景舎、東宮にまゐり給ふほどのことなど」

藤原道隆の性格がよくわかる章段としては、100段「淑景舎、東宮にまゐり給ふほどのことなど」でが最適です。

100段は、道隆の娘の一人である原子(淑景舎)が後の三条天皇に嫁いだ時の出来事を描いた章段で、中関白家の栄華がを記録したエピソードとして、枕草子の中では比較的有名かと思います。

この章段での道隆は、とにかく冗談ばかりを炸裂させる気さくな親父として登場。

枕草子には「道隆様は1日中冗談ばかり連発していた」と書いてあるので、三枚目的な一面を持った人物だと推測できます。

清少納言によると、

私たち女房は道隆様のご冗談に笑い転げて、御殿を繋いでいる打橋から落っこちてしまいそうなほどでした。

というほどだったようです。

そんな道隆にしてみれば、定子と原子は自慢の娘たちです。

定子を一条天皇に、そして原子を後の三条天皇に嫁がせ、中関白家の栄華が盤石になった瞬間を描いた章段なので、道隆もテンションMAXになっていたのでしょう。

しかし、この出来事からわずか2~3ヶ月後に、道隆は世を去ることになるのです。

一二五段「関白殿、黒戸より出でさせ給ふ」

125段「関白殿、黒戸より出でさせ給ふ」では、とにかく藤原道隆の威光を賛美した章段です。

この章段には藤原道長も登場するのですが、道隆の威厳を前にして道長が跪く場面が描かれています。

実はこの章段、内容から察するに藤原道隆や定子が亡くなり、藤原道長の権威が高まっている段階で書かれていると思われます。

前述の通り、道隆が亡くなった後、伊周を追い落として権力の座に就いたのが藤原道長でした。

その道長が、道隆の前では跪いていた事実。

今まさに権力を手にした道長ですら、道隆様の前では手も足も出なかったのだ

といった清少納言の想いが裏に隠されているような気がしてなりません。

枕草子自体が基本的には定子を賛美する方針で書かれているので、定子の父である藤原道隆、そして中関白家の威光を、清少納言はなんとしても訴えたかったのかもしれません。

なお、中関白家の没落の中にあった定子や清少納言の状況や、清少納言が枕草子で伝えたかったのかについては、別途記事にしていますので詳しくは↓コチラ↓をご覧になってみてください。

なお、この章段でも道隆は、居並ぶ女房たちに冗談を飛ばしているので、やはり日常的にジョークを言って場を盛り上げるような一面があったようです。

二六三段「関白殿、二月廿一日に」

263段「関白殿、二月廿一日に」は、藤原道隆が催した一大イベント(積善寺供養)の思い出は書かれており、枕草子の中でも最も華やかで中関白家の絶頂期が描かれた章段です。

ここでも藤原道隆は居並ぶ女房たち容姿を褒めたり、

定子がケチだ

などと冗談を飛ばしているので、やはり気さくな親父キャラが際立っています。

なお、この章段は125段「関白殿、黒戸より出でさせ給ふ」と同じく道隆亡き後に書かれたと思われ、章段のラストには

中関白家の没落を想うと気が滅入り、他にたくさんあったことも書かずじまいになりました。

というような一文が添えられています。

枕草子の中では定子や中関白家の華やかな部分のみを綴ってきた清少納言でしたが、楽しかった想い出を書いている内に、つい本音がもれてしまったのかもしれません。

藤原道隆まとめ

以上、藤原道隆と藤原道長の関係と、道隆のキャラや死因についてでした。

枕草子ではとにかく三枚目キャラで冗談ばかりを炸裂させ、周囲を和ませていたて藤原道隆。かなりの酒豪だったとの記録もあるので。もしかしたら常に酒が入ってたんじゃないかと思ってしまいますね。

最後までお読みいただきありがとうございました。

枕草子に登場する他の人物に関してもコチラで扱っていますのでぜひご覧になってみてください。

【参考にした主な書籍】