高階貴子(たかしなのきし/たかこ)は、藤原道隆の正室であり、藤原伊周や定子の母としても知られる女性です。

また、「高内侍(こうのないし)」や「儀同三司母(ぎどうさんしのはは)」という名前でも知られています。

そんな高階貴子とは一体どのような人物だったのでしょうか?

この記事では、あまり知られていない高階貴子について、家系図やエピソードを交えつつ、その人物像に迫ってみたいと思います。

高階貴子のプロフィール

高階貴子/Wikipediaより

名前:高階貴子(たかしなのきし/たかこ)

生年:不詳

没年:長徳2年(996年)

享年:40代と思われる

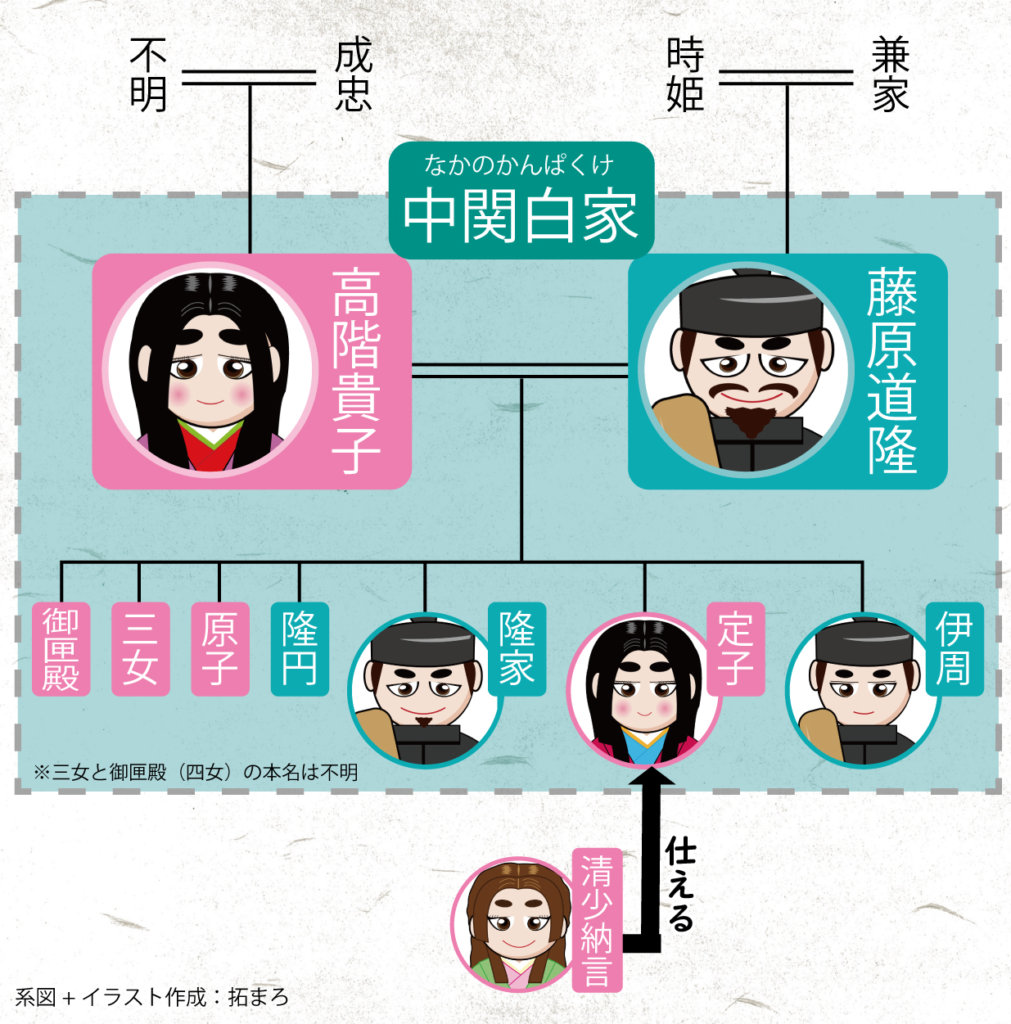

高階貴子の家系図

続いて、高階貴子の家系図をご覧ください。

高階貴子は、藤原道隆に嫁ぎ、三男四女を授かりました。

藤原道隆は関白になった人物で、まさに時の権力者でした。

そんな道隆との間に授かった子供たちの中でも、藤原道長と権力争いをした「藤原伊周(これちか)」、清少納言が仕えた「藤原定子(ていし/さだこ)」、刀伊の入寇を撃退した「藤原隆家(たかいえ)」の3人は特に有名です。

この、藤原道隆の一族を「中関白家(なかのかんぱくけ)」と呼びます。

高内侍と儀同三司母という名前について

高階貴子には「高内侍(こうのないし)」や「儀同三司母(ぎどうさんしのはは)」という通称でも知られているので、これらの名前に関して簡単にご紹介します。

まず「高内侍」の「高」の部分は、「高階」の「高」から来ています。

「内侍」とは、貴子が円融天皇に出仕していた時の職が「掌侍(ないしのじょう)」だったため、「高」と「内侍(ないし)」とくっつけて「高内侍」と呼ばれています。

「儀同三司母」の「儀同三司」とは、「大臣に准ずる地位」のことです。息子の藤原伊周が儀同三司だったため「儀同三司(藤原伊周)」の「母親」という意味になっています。

要するに、「藤原伊周の母」ということです。

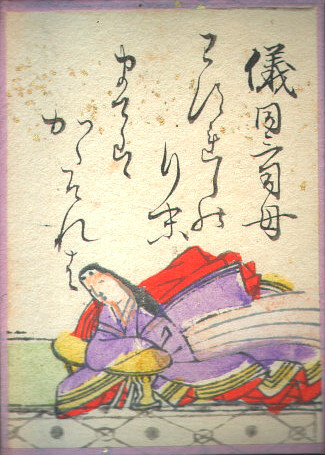

後述するように、貴子の和歌は百人一首に選ばれているのですが、百人一首では「儀同三司母」の名で採用されています。

高階貴子と藤原道隆の大恋愛

一説によると、高階家は在原業平(美男子だったと言われている)の血を引いているとされ、貴子もかなりの美人だったと伝わっています。

また、父の高階成忠は学識者として有名で、漢学に精通した人物でした。

父 成忠の影響も有り、貴子も漢学に精通した女性だったと伝わっています。

貴子は父親譲りの漢才を評価され、第64代の天皇 円融天皇の時代に朝廷で働いていました。

現代で例えるなら、貴子はバリバリのキャリアウーマンです。

そんな貴子に目を付けたのが、同じく朝廷に仕えていた藤原道隆でした。

とは言え、藤原家と高階家では家柄がつり合いません。

藤原氏と言えば、天皇のお后様を輩出するような、朝廷の中枢にいるような家柄でなうえ、道隆は、イケメンのプレイボーイとして知られた人物です。

一方、高階氏は中流貴族くらいの家柄。

家柄を超越した道隆の求愛を受けた貴子は、その時の気持ちを和歌に詠みました。

その和歌こそが、百人一首に選出された有名な歌なのです。

百人一首に選ばれた和歌

忘れ時の 行く末までは かたければ 今日をかぎりの 命ともがな

意訳すると以下のようになります。

「いつまでも忘れない」とおっしゃっても、将来のことはどうなるかわかりません。ですから、その言葉を聞いた今日、命が終わってしまえばいいのに・・・

藤原道隆は貴子に対し、

僕の愛は永遠に変わらないよ

というような言葉を贈っていたのかもしれません。

その言葉を、貴子は信じられないと感じると同時に、やはり嬉しかったのでしょう。

「将来、その気持ちがどうなるかわからない」と言いながらも、今日この命が終わってしまえば、その言葉がずっと真実のままでいられる。

貴子の気持ちが、ひしひしと伝わってくる和歌ですね。

こうして、貴子は道隆の熱い想いに応え、見事にゴールインするのです。

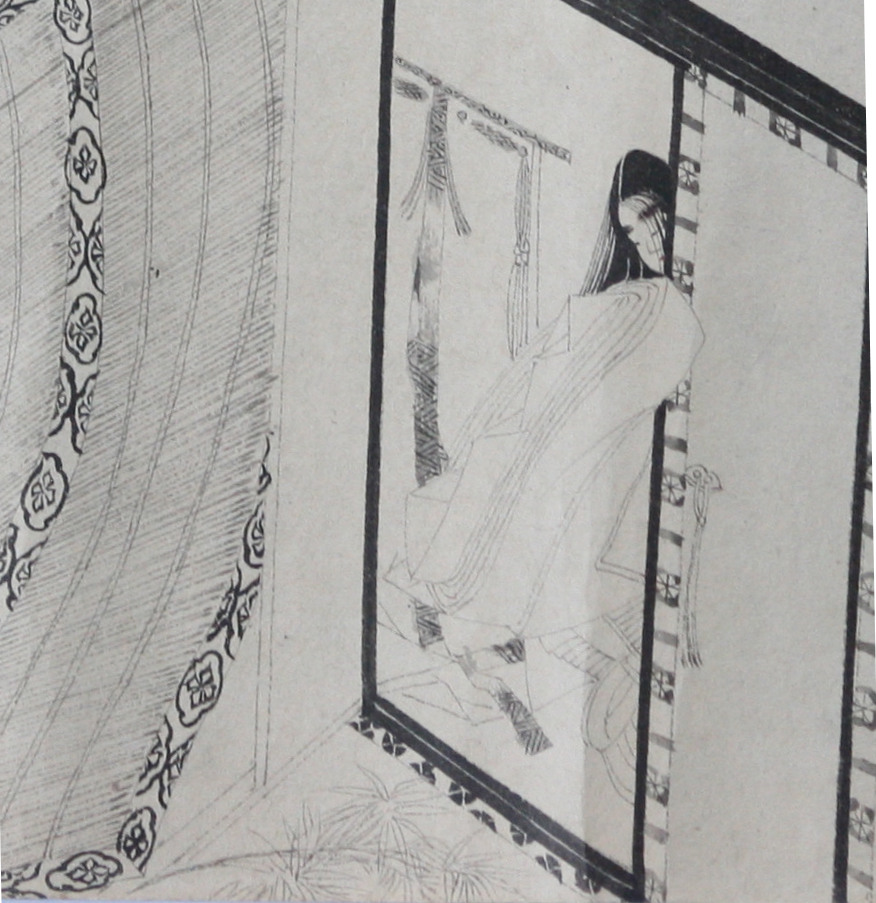

枕草子での登場シーン

枕草子の作者 清少納言/Wikipedia

高階貴子は、清少納言の枕草子にも登場していますが、出番はあまり多くありません。

貴子は、清少納言が敬愛していた定子の母親なので、もっと出番があっても良さそうなのですが、わずか2つの章段にしか登場しないのです。

登場回数が少ない理由はよくわかっていませんが、清少納言が貴子のことをあまり良く思っていなかったのではないかとも言われていますが、真偽は不明です。

そんな貴子が登場するのは、

・263段「関白殿、二月二十一日に、法興院の積善寺といふ」

※章段数は角川ソフィア文庫「新版 枕草子」に準拠しています。

の二つになります。

100段での高階貴子

100段「淑景舎、春宮にまゐりたまふほどのことなど」に登場する貴子ですが、これといった目立った行動はありません。

この章段の概要をごく簡単にお伝えすると、貴子の娘「原子」が当時皇太子(春宮)だった三条天皇に入内した際の盛儀の様子を書いたもので、非常に華やかな内容となっています。

清少納言曰く、その時の貴子の様子は、

白い表着(一番上に着る袿)をお召しになり、糊のきいた紅の打衣(表着の下に着る袿)を2枚ほど、女房から借りた裳を引きかけて、やや奥まった場所に座っていらっしゃるので、私の場所からはお召し物くらいしか見えませんでした。

という状況だったようです。

100段でのもうひとつの登場シーンは、春宮(後の三条天皇)から原子に宛てた手紙が届き、原子が返事を書こうとしていた時、夫の藤原道隆と共に、

早くお書きなさい。

と言っていた程度です。

263段での高階貴子

263段「関白殿、二月二十一日に、法興院の積善寺といふ」は、要約すると積善寺供養という盛大なイベントの様子を書いたものです。

このイベントには中関白家の面々が勢ぞろいしており、枕草子の中でも最も華やかな内容と言っても過言ではなく、その証拠に枕草子の最長章段となっています。

では、この煌びやかな章段で高階貴子がどう描かれているかと言うと、こちらでもさほど目立った様子は見られません。

清少納言や定子が、二条の宮と言う屋敷にいた際、道隆や貴子がそこへやってきたのですが、その時の様子を清少納言はこう振り返っています。

貴子様はご自身の前に几帳を引き寄せていらっしゃるので、私のような新人女房にはお顔を拝見することはできなくて残念。

といったように、清少納言からはその姿が見えていません。

一方で、

貴子様は毎日二条の宮にいらっしゃる。

とも言っているので、娘の定子に毎日会いに来ていたようです。

詳しくは後述しますが、息子の藤原伊周への接し方なども見る限り、貴子は子煩悩な母親であったと思われます。

この他には、

貴子様は裳の上に小袿をお召しになっていらっしゃる。

といったような、貴子が軽装でいる様子が見える程度となっています。

母親としての高階貴子

続いて高階貴子の母親としての側面を見て行きましょう。

前述の通り、貴子は子煩悩であったと思われるエピソードがあります。

それが、息子の藤原伊周が左遷される際のエピソードです。

藤原伊周/Wikipediaより

藤原道隆が亡くなった後、伊周は叔父の藤原道長と権力争いをするのですが、結果的に伊周は負けてしまい左遷されることになってしまいました。

この争いを「長徳の変」といい、詳しくはコチラの記事で解説しています。

そして、伊周が左遷先へ出発する時、貴子は周囲の目を気にしないほどに取り乱してしまい、伊周に抱き着いたまま一緒に牛車に乗り込もうとし、左遷先への同行を願ったものの却下されるという一幕がありました。

この一件以来、貴子は急速に憔悴していくこととなるのです。

高階貴子の最期

最愛の息子と引き離されてしまった高階貴子。

よほどショックだったのか、急速に衰え始め、病に伏せるようになってしまいました。

しまいには、寝ている時にも

伊周に会ってから死にたい・・・

と寝言を言う状態になってしまったのです。

そんな母の様子を聞いた伊周は、こっそりと戻ってきて貴子を見舞おうとしましたが、再び捕縛されてしまいます。

こうして貴子はますます衰えていき、伊周が左遷されてから数か月後に亡くなりました。

享年はわかっていませんが、40代だったと言われています。

高階貴子まとめ

以上、高階貴子についてでした。

藤原道隆に愛され、身分違いの愛を成就させ、中関白家の栄華を実現させた高階貴子。

しかし、その晩年は悲しみに暮れ、息子の伊周を想い続けて亡くなりました。

貴子自身の登場場面こそ少ないものの、中関白家が輝いていた時代は枕草子に記されている通りです。

そんな中関白家の人物たちも個別に記事にしていますので、興味のある方はぜひコチラもご覧になってみてください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

【参考にした主な書籍】