清少納言の枕草子に『淑景舎(しげいしゃ)』、あるいは『中の姫君』と呼ばれる女性が登場します。この女性、実は清少納言のがお仕えした中宮定子の妹で、とても身分の高い人物なのです。

ですが、定子に比べると知名度で劣り、世間的にはあまり知られていません。

そこで今回は『淑景舎』こと『藤原原子』という人物について、わかりやすくお伝えしていきたいと思います。

淑景舎に関係する人物たち

枕草子の中で『淑景舎』とか『中の姫君』と呼ばれる女性。『淑景舎』や『中の姫君』という呼称は一種の通称であり、本名は『藤原原子(ふじわらのげんし)』と言います。

ところで『淑景舎』とは、なんだか不思議な名前ですよね。実は『淑景舎』とは、本来は宮廷内の建物のこと。原子が『淑景舎』と呼ばれる理由は、彼女の住まいが淑景舎だったことに由来しています。

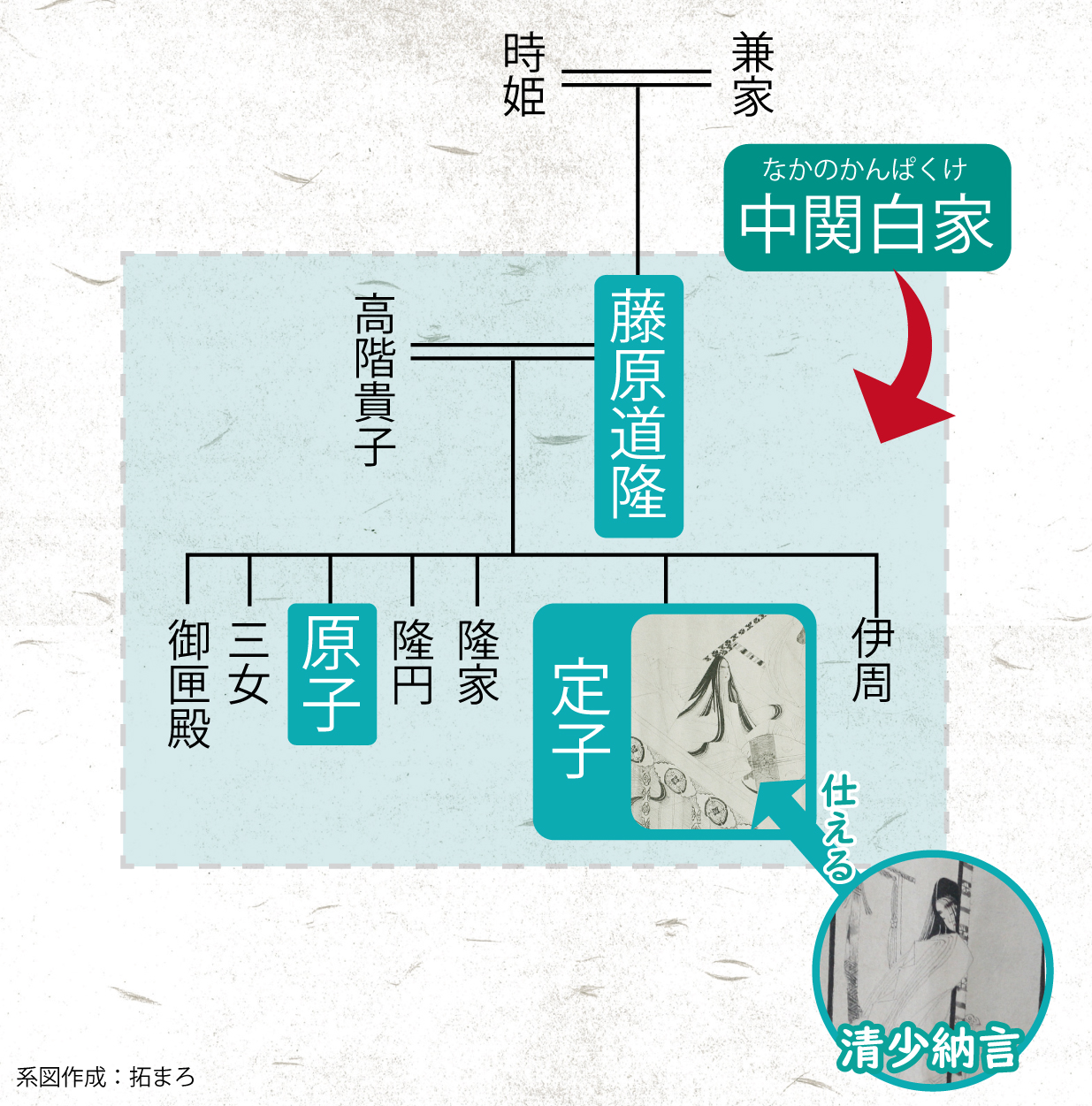

原子は、藤原道隆という男性貴族の娘(次女)です。道隆の長女が『藤原定子(ふじわらのていし)』、一条天皇のお后様で清少納言が仕えていた人物。つまり、原子は定子の妹、原子は定子と非常に近い存在です。

このような立場もあって、枕草子では定子と一緒に、あるいは父の道隆ら一族と一緒に登場するのが『淑景舎』こと藤原原子なのです。

なお、原子や定子の父親『藤原道隆』の一族のことを『中関白家(なかのかんぱくけ)』と言います。

枕草子が語る原子

枕草子の中で原子が登場する章段は全部で4つ。(八六段、八九段、一〇〇段、二六二段 ※章段数は底本により異なります)その中でも、原子が最も丁寧に描かれているのが一〇〇段『淑景舎、東宮にまゐり給ふほどのことなど』です。この段は、中関白家の絶頂期を書き留めたもので、とても優美な雰囲気が伝わってきます。

内容を簡単にお伝えしますと、原子が皇子(のちの三条天皇)に嫁いだ時に行われた、晴れやかな儀式での一幕。まだ原子の姿をきちんと見たことがなかった清少納言が、定子に勧められその美しい姿を見て感嘆。さらに、中関白家が勢ぞろいする華やかで楽しい雰囲気を醸し出す章段です。

この時、原子は14歳か15歳くらい。皇子から届いた手紙に対して、返事をしたいけれども家族に見られていて恥ずかしがる原子の姿が描かれるなど、この章段を見る限り、年若い原子はまだまだ青春真っただ中の女の子といった雰囲気です。

あるいは、八九段『無名という琵琶の御琴を』という章段では、原子が定子のところにやってきて、亡き父 道隆から賜った笛を巡ってやりとりする場面が描かれます。この段は原子が登場するということ以外にも、姉 定子の機転や人となりが分かる非常に興味深い内容になっています。

また、二六二段『関白殿、二月二廿一日に』という章段でも、中関白家の一員として登場します。この段は積善寺供養というイベントごとを描いており、枕草子における最長章段。一〇〇段と同様、中関白家の絶頂期を綴っており、とても華やかな雰囲気に包まれつつも、中関白家の持つ独特の楽しそうな雰囲気が味わえます。

こういった章段に最も紙幅を割いているあたりに、清少納言の中関白家に対する畏敬の念を感じることが出来ます。

なお、八六段『宮の五節いださせ給ふに』は、『五節の舞姫』という少女たちの世話係が、原子の女房の中から選ばれたという情報が綴られているだけです。

謎に満ちた原子の最期

そんな淑景舎こと藤原原子ですが、ちょっと謎めいた最期を遂げています。以下は枕草子ではなく、『栄花物語』という史料の記述です。

御口鼻より血あえさせ給て、ただ俄にうせ給えるなり

つまり、いきなり喀血し、そのまま亡くなったということです。この時、原子は22歳か23歳くらいの若さ。そのうえ死因が死因だけに、毒を盛られたのではないか?と言う噂が当時からあったそうです。

原子が亡くなる2年前には、姉の定子が崩御しており、中関白家の栄華は、完全に地に落ちました。実はこの中関白家の凋落の中で枕草子は書かれているのです。

淑景舎(藤原原子)まとめ

以上、淑景舎こと藤原原子の人物像でした。

父 道隆、母 貴子(きし)、姉 定子、そして原子。次々にこの世を去った中関白家の面々。原子の死は、伊周(これちか)や隆家といった残された一族を大きく悲しませたに違いありません。そんな失われた中関白家の栄華を、後世に伝える史料、それが枕草子なのです。

ぜひあなたも、枕草子で描かれる原子の華やかな姿に触れてみてください。

平安時代の女性たちによる王朝文学、そして個性豊かな女性たち、そんな平安時代の文学作品や女性たちに関してたくさん執筆していますので、↓コチラ↓からぜひご覧になってみてください。

【参考にした主な書籍】

アイキャッチ.jpg)