日本の歴史に触れていると『女房(にょうぼう)』という言葉を耳にすることがあります。特に平安時代の書籍なんかを読んでいるとよく目にしますよね。

現在でも、奥さんのことを『女房』と言いますが、その語源にもなっています。

そんな女房とは、どんな意味で、どんな女性がいて、どんなお仕事をしていたのでしょうか?

この記事では、平安時代の『女房』の基本情報をお伝えします。

女房の意味と仕事内容

平安時代の『女房』とは、どんな意味で何をしていた女性たちなのでしょうか?ごく簡単に言うと『宮廷で働いていた女性たち』のことです。

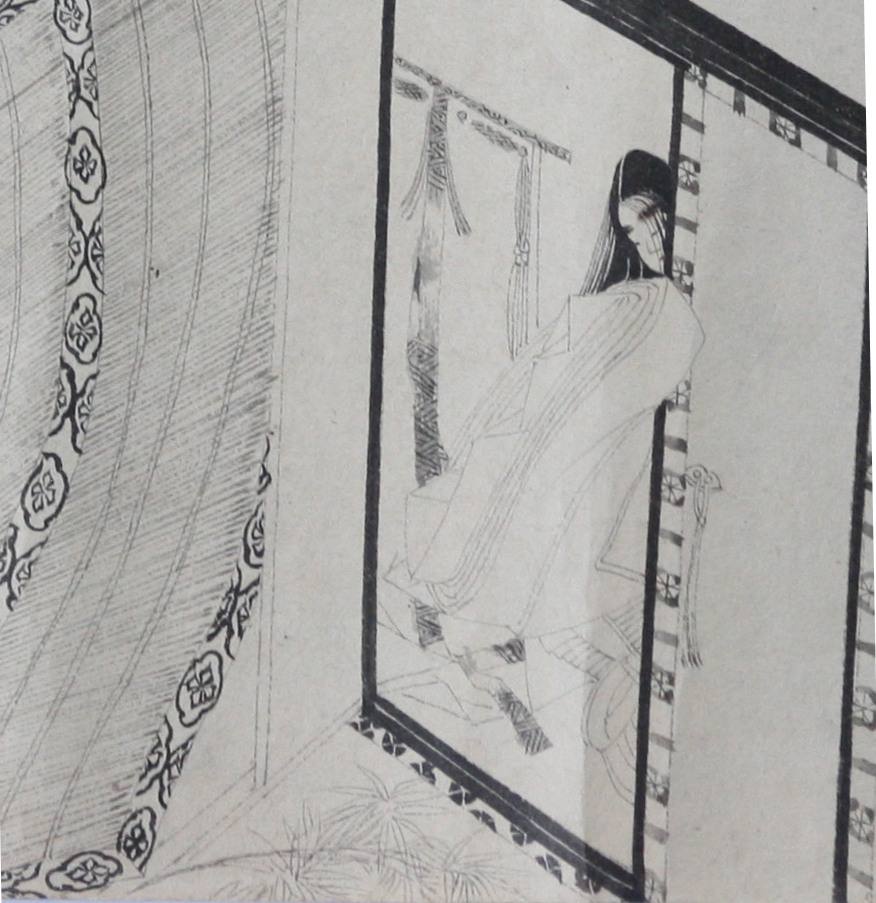

基本的には、天皇や天皇のお后様、位の高い貴族といった高貴な人物に仕えるお仕事でした。このような、宮廷で働くことを『宮仕え(みやづかえ)』と言います。

天皇のお后様に仕えて教育係を任されたり、身の回りのお世話、話し相手、来客時の対応など、その仕事内容は多岐に渡っていました。また、天皇の着物を縫ったり、お香の調合なども行っていたようです。

また、現在の家庭教師のように、お后様に教養を教えていたりもしました。天皇のお后様に仕えて家庭教師のような役割も担うくらいですから、一定の教養ある女性が選ばれていたのです。

ところで、どんな女性が女房として働いていたのでしょうか?

女房になるルートはいくつかあり、親の代から引き継いでいることもあったようですが、基本的には中流貴族の娘から教養のある女性が選出され、宮廷からの要請で出仕することが多かったようです。

源氏物語を書いた紫式部などは、無理やり宮廷出仕させられたことが、当時の日記に綴られていますし、同時代頃に書かれた枕草子や更級日記などにも初出仕時の様子が描かれています。

平安時代を代表する女房たち

そんな女房たちですが、現在に名前が残っている人もたくさんいます。ここでは比較的有名な女房を、何名かご紹介します。

紫式部(むらさきしきぶ)

紫式部は、平安時代の女房の中では一番有名な女性ではないでしょうか?千年読まれ続けている大ベストセラー『源氏物語』の作者ですね。

その性格はかなり引っ込み思案で、ネガティブな思考の持ち主だったようです。

また、彼女の和歌は百人一首にも選出されています。

清少納言(せいしょうなごん)

清少納言は紫式部と双璧を成す有名な女房です。彼女の残した『枕草子』は、世界最古のブログとも言われています。

明るく朗らかで、現在の陽キャにあたるような性格です。

なお、彼女の和歌は百人一首にも選出されています。

和泉式部(いずみしきぶ)

和泉式部は当時の宮廷で大スキャンダルを巻き起こした恋多き女性です。

また和歌の達人としても有名で、紫式部にも一目置かれていました。当然、百人一首にも選出されています。

赤染衛門(あかぞめえもん)

赤染衛門は良妻賢母という言葉がピッタリな大人の女性です。

夫の出世にも尽力していました。

彼女の和歌は百人一首にも選出されています。

伊勢大輔(いせのたいふ)

伊勢大輔は、紫式部や和泉式部とも親交があったことで知られています。

彼女の和歌は百人一首にも選出されています。

小馬命婦(こまのみょうぶ)

小馬命婦は、清少納言の娘です。

ほぼ同時代に『小馬命婦』という女性がもう一人いたため、コチラは『上東門院小馬命婦(じょうとうもんいんこまのみょうぶ)』と呼ばれ区別しています。

大弐三位(だいにのさんみ)

大弐三位は紫式部の娘で、本名は藤原賢子と言いい、出世して幸せな生涯をおくった女性としても知られています。

彼女の和歌は百人一首にも選出されています。

小少将の君(こしょうしょうのきみ)

小少将の君は、紫式部が心を許した数少ない友人の一人。

紫式部の日記によると、とても小柄で可愛らしい女性だったそうです。

国風文化の担い手だった女房たち

このように、優秀な女房たちが集う宮廷では、天皇の奥さんを中心とした女性サロンが形成されていきました。

宮廷に出入りしている男性貴族とも親交があり、数々のロマンスもあったようです。

男女が共に過ごす空間では、自然と恋愛関係に発展する、これは現代でも同じですね。

また、この時代の文字は漢字が主流で、漢字は男性が書くものとされていました。

しかし、この時代に『ひらがな』が誕生したことで、女性たちも文字を書くことができるようになりました。

その中から、『国風文化』という日本らしい文化が育まれ、源氏物語や枕草子に代表される多くの女流文学が誕生することになります。

今から千年前という時代に政治や軍事と関係の無いところで、女流文学という一種の娯楽文化が発達したことは、世界史的に見ても稀なことです。

これは、女性が活躍する場が世界に先駆けて日本で生まれていたことを意味しています。

『女性の活躍』が叫ばれる昨今、日本がこういった歴史を持っていることを知っておくのは大事なのかなと感じます。

国風文化の担い手となり活躍した女性たち。

『女房』とは、日本が世界に誇れる女性たちだと筆者は思っています。

平安時代の女性たちによる王朝文学、そして個性豊かな女性たち、そんな平安時代の文学作品や女性たちに関してたくさん執筆していますので、↓コチラ↓からぜひご覧になってみてください。

最後に、偉大な女房たちが現在の私たちに残してくれて偉大な文学作品の中から、代表的なもの3冊をご紹介します。

【女房たちが残した偉大な文学作品たち(初心者向け)】

↓清少納言の「枕草子」↓

↓紫式部の源氏物語↓

↓和泉式部の「和泉式部日記」↓