源氏物語の作者として有名な紫式部。

彼女が残した『紫式部日記』という日記をご存知でしょうか?

この日記には、紫式部の清少納言に対するとても辛辣な評価が記されています。

清少納言と言えば枕草子の作者。

そんな清少納言の存在は、紫式部の目にどう映っていたのか?

紫式部にとって清少納言とは、どのような存在であったのか?

この記事では、紫式部の手厳しい清少納言評と、その真相に迫ってみましょう。

本記事は音声でも解説しています。本文を読むのが面倒な方や、他のことをしながら聴き流したい方はぜひご活用ください。

紫式部日記の清少納言評

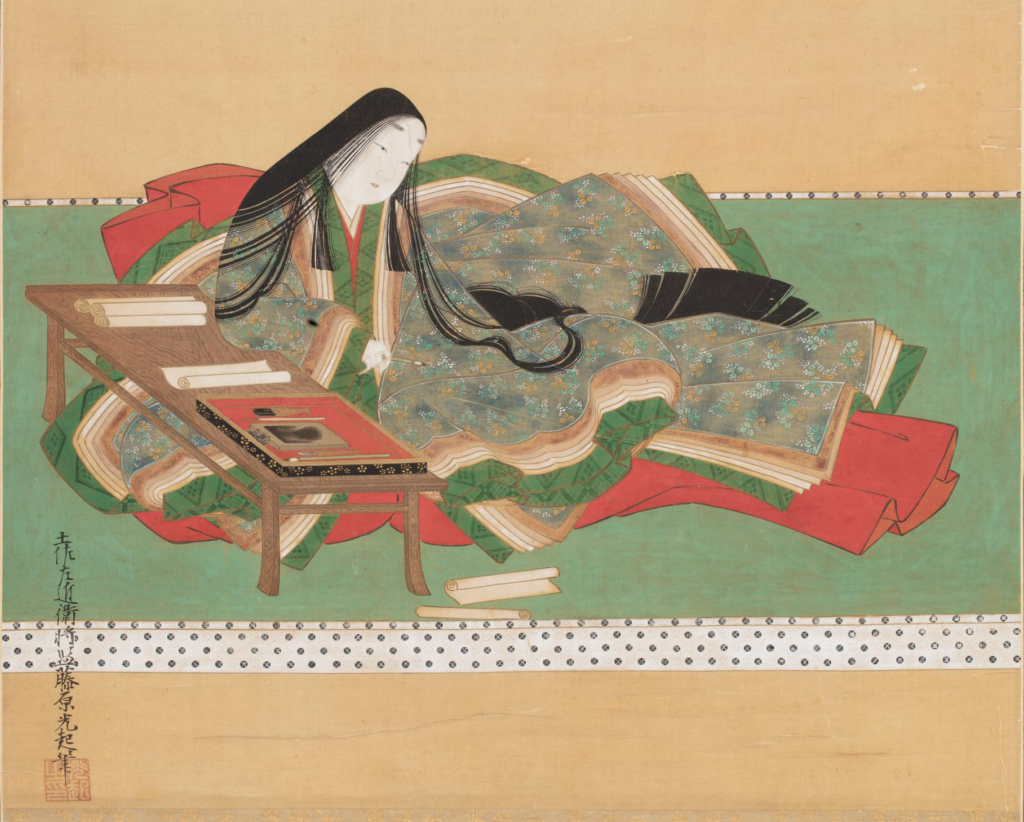

紫式部/Wikipediaより

それでは早速、紫式部の清少納言の評価を見てみましょう。

清少納言こそは、得意顔でとんでもなかったとかいう人。

利口ぶって漢字を書き散らしていますが、その学識の程度も、よく見ればまだまだ足りない点ばかりです。

彼女のように、好んで人と違っていたいとばかり思っている人は、最初は新鮮味があってもやがて必ず見劣りし、行く末はただ異様なばかりになってしまうものです。

風流を気取った人は、たいそう寒々として風流と程遠いような折にまでも『ああ』と感動し、『素敵』と思うことを見逃しませんから、そんなことをしている内に、一般的な感覚とかけ離れてしまい、自然と的外れで中身のない人間になってしまいましょう。

そんな中身の無くなってしまった人の成れの果てが、どうして決して良いものでありましょう・・・。

※参考:角川ソフィア文庫「紫式部日記」

これが、紫式部日記に記された彼女の清少納言に対する評価です。

ちょっと長くてわかりにくいので、大まかに意訳して簡単にまとめてしまうと、

清少納言という人は、得意顔でとんでもない人だったようですね。

利口ぶって漢字を書き散らしていますが、良く見ればまだまだ知識不足です。

風流を気取って人と違うことを「素敵」と思っているような人の行く末は、決して良いものにはならないでしょう。

と、このようにかなり辛辣な言葉を浴びせていますね。

この辛辣な発言の裏にある、紫式部と清少納言の関係性、そして当時の紫式部が置かれた立場を見てみることにしましょう。

紫式部と清少納言は面識がない

清少納言

まず大前提として注意しておきたいことがあります。

よく紫式部と清少納言はライバル関係のような扱いを受けますが、実は紫式部と清少納言は直接会ったことがないとされています。

確かに二人は同じような家柄の出身で、同じような経歴を持っています。そして共に宮廷出仕をしており、女房という職に就いています。

しかし、紫式部と清少納言が宮廷出仕をしていた時期は、微妙に異なっているのです。

諸説ありますが、清少納言が宮廷出仕していた期間は、西暦993年頃から1001年頃までとされています。

一方、紫式部の宮廷出仕は、西暦1005年頃から1012年頃と言われています。

清少納言が宮廷を辞してから数年後に紫式部が宮廷に上がっているので、その活動期間は意外と離れていますね。

実際は、仲が悪いという以前に面識がなかったのです。

【酷評の理由①】枕草子の存在

では何故、紫式部は会った事もない清少納言を、ここまで酷評しているのでしょうか?

ここで重要になるのが、清少納言が書いた『枕草子』の存在です。

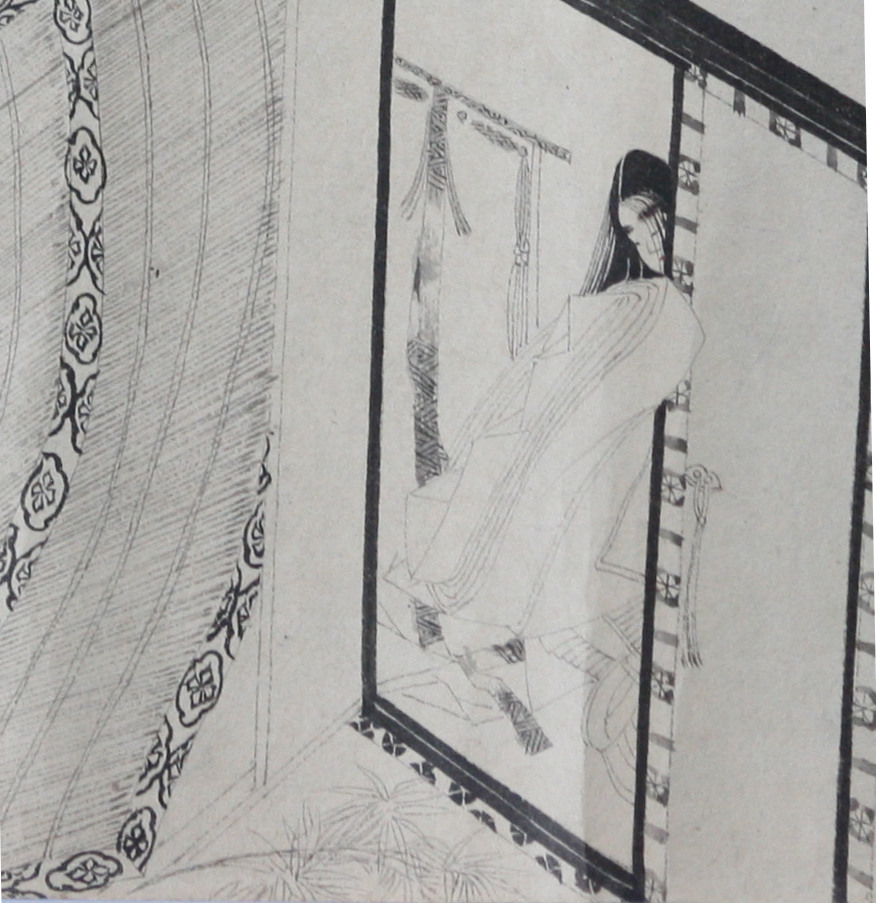

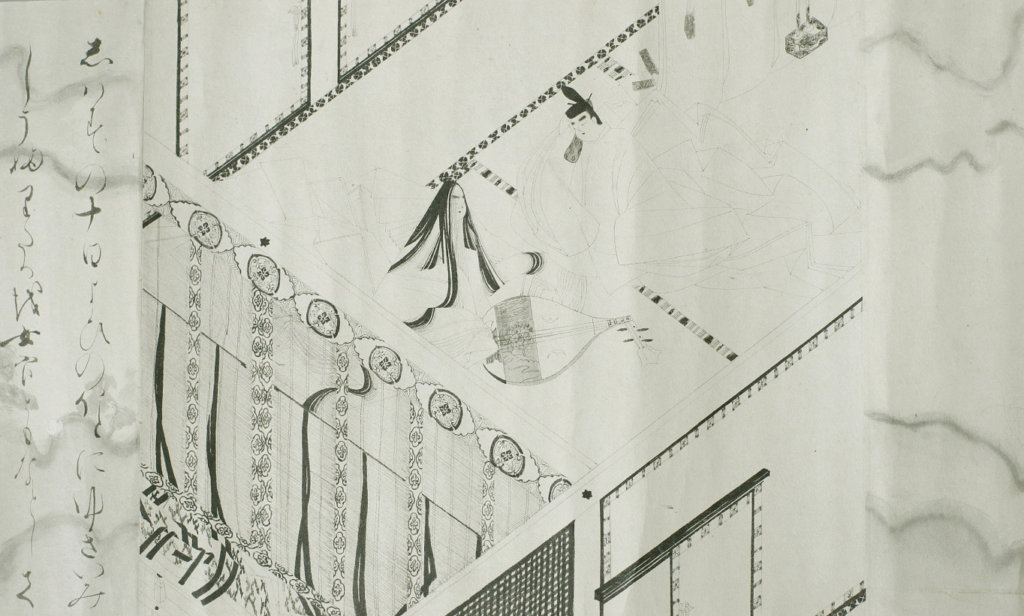

枕草子の一場面を描いたもの

枕草子の跋文(あとがき)によると、枕草子は当時から流布しており、一定の読者がいたことが分かります。

そんな枕草子には、清少納言自身が宮廷出仕していた約7年間の出来事が、とても華やかに記されています。

その華やかさの中には、清少納言が男性貴族と和歌で互角にやりとりする場面、あるいは漢詩の知識を使って周囲に称賛される場面といった、彼女自身の自慢話とも取れる内容がてんこ盛りになっています。

しかも枕草子には、定子や清少納言が華やかな後宮を作り上げていた時だけでなく、定子が没落していく時期のことも書かれています。

ですが、没落しているはずの定子、そして定子の周囲を彩る清少納言を始めとする女房たちは、いつも笑顔を絶やざず、明るく風流な空気感を絶やしません。

つまり、枕草子は定子の闇の部分を一切記していないのです。

この枕草子の華やかな内容と虚構が、清少納言を酷評した原因の一つだと考えられます。

一定の読者層を持つ枕草子の存在は、紫式部も当然知っていたものと思われ、実際に清少納言を批判した言葉の中でも、

利口ぶって漢字を書き散らしていますが、その学識の程度も、よく見ればまだまだ足りない点ばかりです。

と、このように「よく見れば」と言っているで、おそらく「枕草子を見た」のではないでしょうか。

また、紫式部日記を読む限り、紫式部はかなり控え目な性格で、人付き合いが苦手だったことがわかります。

そんな彼女にとって、当時男性の教養とされていた漢詩の知識をひけらかし、大っぴらに自慢するような枕草子、そしてそれを得意顔で自慢する清少納言の性格は、紫式部にとって非常に不愉快なものだったのでしょう。

華やかな宮廷生活を、得意顔で自慢気に書き散らした枕草子の印象、社交的で明るい清少納言の性格は、内気な紫式部とは根本的に合わなかったのかもしれません。

人と異なる風流こそ枕草子の真骨頂

さらにもう1点お伝えしたいことがあります。

紫式部は、

彼女のように、好んで人と違っていたいとばかり思っている人は、最初は新鮮味があってもやがて必ず見劣りし、行く末はただ異様なばかりになってしまうものです。

といっていますが、この「人と違っていたい」という作風こそがまさに枕草子であり、その最たる例が、枕草子冒頭の「春はあけぼの」だと考えられます。

枕草子の一段「春はあけぼの」は、清少納言が趣を感じた四季の情景を綴ったものです。

その中で清少納言は、

「春はあけぼの(夜明け)」、「夏は夜」、「秋は夕暮れ」、「冬はつとめて(早朝)」

といった、それぞれの情景を良しとしています。

ですが、これら春夏秋冬の情景は、かなり独特なチョイスですよね。

春夏秋冬から連想される情景と言えば、例えば、「夏は海」、「秋は紅葉」、「冬は雪」などを思い浮かべるのではないでしょうか?

紫式部の言う、

好んで人と違っていたいとばかり思っている人

こそ、まさに「桜」などの普遍的な表現ではなく、あえて「あけぼの」を選ぶような清少納言の感性を言っているのではないでしょうか。

他にも枕草子には、清少納言の持つ独特の感性があればこそ書けるような内容がたくさんあります。

それらの「人と違っていた感性」こそ、紫式部が憤った一つの理由でもあり、紫式部が枕草子を読んでいたという事実にも繋がるのではないかと考えられます。

【酷評の理由②】紫式部が超えるべき壁『清少納言』

宮廷出仕の時期が異なり、面識の無かった紫式部と清少納言は宮廷で仕えた主にも違いがあります。

清少納言が仕えたのは『藤原定子(ふじわらのていし)』

定子/Wikipediaより

紫式部が仕えたのは『藤原彰子(ふじわらのしょうし)』

彰子と母の倫子/Wikipediaより

2人は共に藤原氏の出身で、定子と彰子はいとこの関係に当たります。

定子を中心とし彼女に仕えた女房集団(サロン)の一人 清少納言。

そして、彰子を中心とし彼女に仕えた女房集団(サロン)の一人 紫式部。

それぞれの女房集団の空気感の違いが、清少納言の酷評に繋がる最大の理由なのです。

では、その違いとはなんなのでしょうか?

前述の通り、先に宮廷出仕し定子に仕えたのが清少納言。

この定子に仕えた7年間の出来事が書かれているのが枕草子です。

そして、枕草子にはとても華やかで明るい宮廷の日常が描かれています。

この華やかさは、定子の持つ先天的な明るい性格が大きく影響していました。

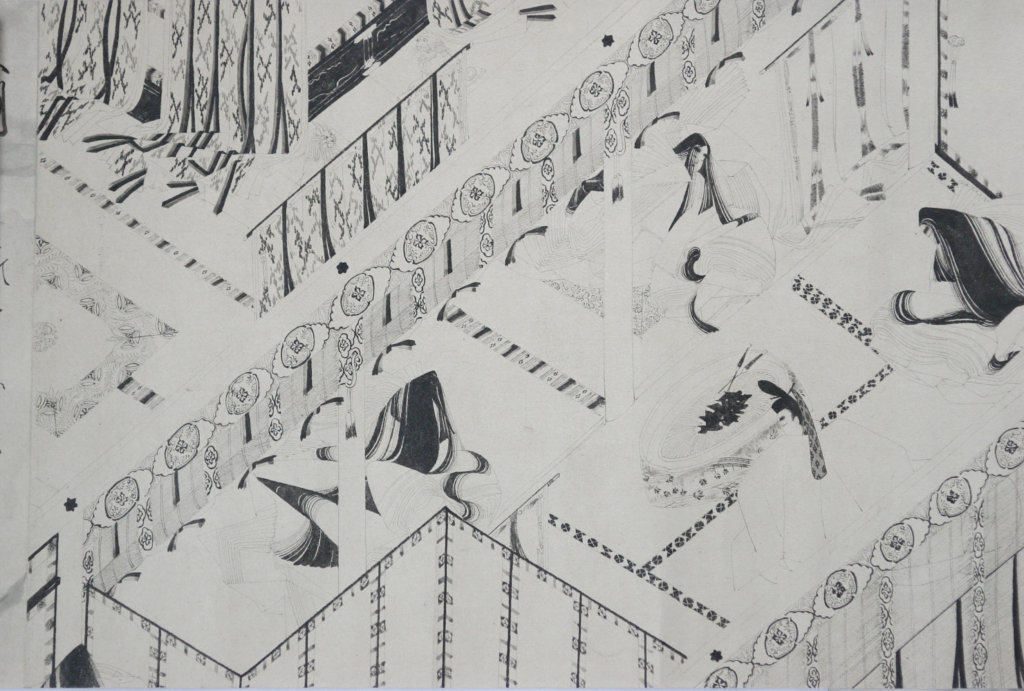

男性貴族たちも定子と定子を取り巻く女房たちの元を訪れ、女性たちとの会話を楽しみ、ある時は男女の関係となり、和歌に興じる日々を送っていました。

そんな定子のサロンは、男性貴族たちの憩いの場となっていきました。

明るくて楽しい定子の後宮でしたが、定子は若くしてこの世を去ってしまいました。定子の崩御に伴い、清少納言は宮廷出仕を辞退したと言われています。

その後を継いだのが彰子と紫式部たちです。

紫式部日記によると彰子はとても奥ゆかしい性格だったため、彰子のサロンはちょっとお堅くて楽しさに欠けていたようです。

つまり、定子サロンのような明るさは影を潜めていて、男性貴族たちが女房たちと会話を楽しめなくなっていたと考えられます。

そんな彰子サロンに男性貴族たちは馴染めず、やがてかつての定子の後宮を懐かしみ始めたのです。

紫式部が彰子に仕えていた頃、定子の後宮の華やかさは伝説となり、楽しかった過去として語り草になっていきました。

その結果、彰子のサロンは定子のサロンと比較され、男性貴族たちに『面白くない』と思われてしまったのです。

定子の後宮は、彰子とその女房たちが超えるべき高い壁として、紫式部の前に立ちはだかりました。

彰子と紫式部の前に立ちはだかった定子サロンの思い出、そんな定子サロンを最も象徴する女房こそが枕草子を執筆した清少納言です。

この嫉妬心が清少納言を酷評した、最も大きな原因だったのです。

ある意味、負け惜しみではありますが、この嫉妬が紫式部の闘争本能を呼び覚ましました。

控え目な紫式部は、漢詩の講義を陰でこっそりと行い、彰子を教育していきました。

彰子自身も、教養深かった夫である一条天皇に愛される為、必死になって漢詩を学びました。

その結果、当初はまだまだ子供で定子に見劣りした彰子は、後の天皇となる子を授かり、国母として、その存在感を発揮し始めます。

やがて彰子後宮は紫式部を始めとし、和泉式部、赤染衛門、伊勢大輔など当時の女房を代表するそうそうたるメンバーによって、貴族文化を象徴する歴史の重要な1ページとなり後世に語り継がれて行くことになるのです。

【酷評の理由③】政治的な理由

最後にもうひとつ。

これは推測なのですが、当時の政治的な情勢も少なからず関係していたものと思われます。

紫式部が活躍した時期は、ちょうど摂関政治の全盛期にあたります。

摂関政治と言えば『藤原道長』。

紫式部が仕えた彰子は道長の娘であり、紫式部が宮廷出仕を始めたのも道長の要請であり、彰子の教育係として期待されての宮仕えでした。

また源氏物語も道長がスポンサーとなったことで、世間的に大きく認知されました。

さらには、紫式部は道長の愛人だった、なんて説もあります。

そもそも、紫式部日記自体が、彰子の出産を記録した公的な日記としての性格を持っています。

このように、時の権力者 藤原道長と紫式部は極めて密接な関係にあり、道長の意向を汲んで書かれている可能性もあります。

つまり、道長の意向に従い、彰子を持ち上げるために清少納言をこき下ろし、相対的に彰子サロンの評価を上げようとした、とも考えられます。

このように、もしかしたら本人の意思より、政治的な理由によって書かれた可能性もあるのかなと思います。

清少納言は紫式部をどう思っていたのか?

このように、紫式部は枕草子から感じた清少納言の性格、そして定子後宮への嫉妬心から、清少納言を酷評しました。

では、清少納言は紫式部をどう思っていたのでしょうか?

残念ながら、これを明らかにする史料は残されていません。

元々面識が無い上に、清少納言の方が先に宮廷出仕していたので、特に何とも思っていなかったのかもしれません。

二人は仲が悪かったという印象が先行していますが、実際は紫式部の一方的な嫉妬心だったのです。

ただ、枕草子に少し面白いことが書いてあるので、最後にご紹介致します。

後に、紫式部の夫となる藤原宣孝と言う人物の服装を『あわれなるもの』という章段で、清少納言はこのように語っています。

宣孝は神社に参拝する時、悪趣味でド派手な服装に身を包み、すれ違う人たちが呆気に取られていました。

一応、清少納言は宣孝のことを『ついでに書いた』などとフォローしていますが、紫式部にとっては、夫をバカにされたと写ったのかもしれません・・。

もしかしたら、これも清少納言の酷評に繋がる原因だったのかもしれませんね。

清少納言と紫式部の本当の関係

以上、清少納言と紫式部の関係についてでした。

まとめると、

・枕草子に描かれる清少納言のキャラが苦手だった

・定子サロンと比較されて彰子サロンはつまらないと思われていた

・(藤原道長の意向に従ったのかも)

・(枕草子で夫を馬鹿にされて腹が立ったのかも)

となり、以上のことから、

【仲が悪かった事実はなく、紫式部の一方的な嫉妬心だった】

となるのでした。

お読み頂きありがとうございました。

なお、コチラの記事でも、系図などを用い清少納言と紫式部の関係性を解説していますので、ぜひご覧になってみてください。

他にも、いろんな角度から二人を比較してみました。

【清少納言批判が書いてある紫式部日記のオススメ書籍】