清少納言の枕草子。

枕草子は随筆という構成上、どこから読んでもOKなんですが、300段以上から成る作品なのでひとつひとつ読んでいくのもなかなか大変です。

枕草子の注目ポイントはいくつかあるのですが、この記事では清少納言と定子が登場するエピソードに注目します。彼女たちの人柄や宮廷の雰囲気が伝わる章段は、どこか微笑ましくとても楽しく読み進められるからです。

ではこれより、清少納言と定子に関わる枕草子の中でも特に注目したい章段をご紹介していきます。

※本記事の章段数は角川ソフィア文庫「新版 枕草子」に準じています。

枕草子オススメ章段①『宮に始めて参りたるころ』

まず最初におすすめしたいのが、一七九段『宮に初めて参りたるころ』です。

この章段を簡単に言うと、清少納言が定子の元に仕えてまだ間もない頃の回想録。筆者は三〇〇段以上から成る枕草子の中でも、この章段が一番好きです。

一般的に清少納言は「気が強いサバサバした女性」とイメージされることが多いでが、「宮に初めて参りたること」では打って変わって、とても弱い清少納言の姿が描かれています。

例えば、

- 緊張して泣きそうになったり・・

- 隙を見て逃げ出そうとしたり・・

- 定子の兄と話すことになりパニック状態に陥ったり・・

現代風に例えるならば、新たな職場で働き始めたものの、初仕事で緊張し過ぎてしまいオロオロしているような状態でしょうか。

そして、テンパる清少納言を気遣う定子の姿が随所に散りばめられており、優しい姫君として描かれています。

章段の後半では、清少納言が徐々に追い詰められてピンチに陥っていく様子が描かれており、非常に面白く読めますし、清少納言に対するイメージも大きく変化すること間違いなしです。

枕草子おすすめ章段②『五月の御精進のほど』

続いては、枕草子九十五段『五月の御精進のほど』。

この章段の前半部では、ホトトギスの声を聞きに、ちょっとしたお出かけをする清少納言や同僚女房の姿が描かれます。

そして、風流なホトトギスの声を聴いて和歌を詠もうとするのですが、事あるごとに他に目移りし、結局、清少納言は和歌が詠めないまま帰ってきてしまい、定子に呆れられるエピソード・・・

と思いきや、前半の「和歌が詠めなかったこと」が終盤への伏線になっており、後半で清少納言の意外なコンプレックスが判明します。しかし最後の最後で、定子の心優しい気遣いが清少納言を優しく包み、コンプレックスの壁を崩すのです。

では、清少納言のコンプレックスとは何なのか?それは「和歌」でした。この章段自体、実は一貫して和歌がテーマになっていて、物語としての構成もとても面白いですよ。

あと中盤あたりで描かれる、清少納言たちが乗った牛車を、ある貴族が服を着ながら猛ダッシュで追いかけてくる場面は、個人的に大好きです。

枕草子オススメ章段③『無名といふ琵琶の御琴を』

次は八九段『無名といふ琵琶の御琴を』です。

この章段は最大の見どころは、定子のセンスあふれるダジャレ(?)の切り返しです。

定子は天皇のお后様という高貴な立場です。さぞかし、堅苦しい空間で生真面目な生活を送っているかと思いきや、定子の性格はその堅苦しさを全く感じさせないものでした。『無名といふ琵琶の御琴を』では、定子の夫の一条天皇が所持していた楽器の名前を巧みにモジって、会話の中でダジャレを炸裂させます。

高貴な立場でありながら、ちょっとシュールな冗談を言ってのける定子の性格が伝わってきて、とても楽しめる章段です。

枕草子オススメ章段④『雪のいと高う降りたるを』

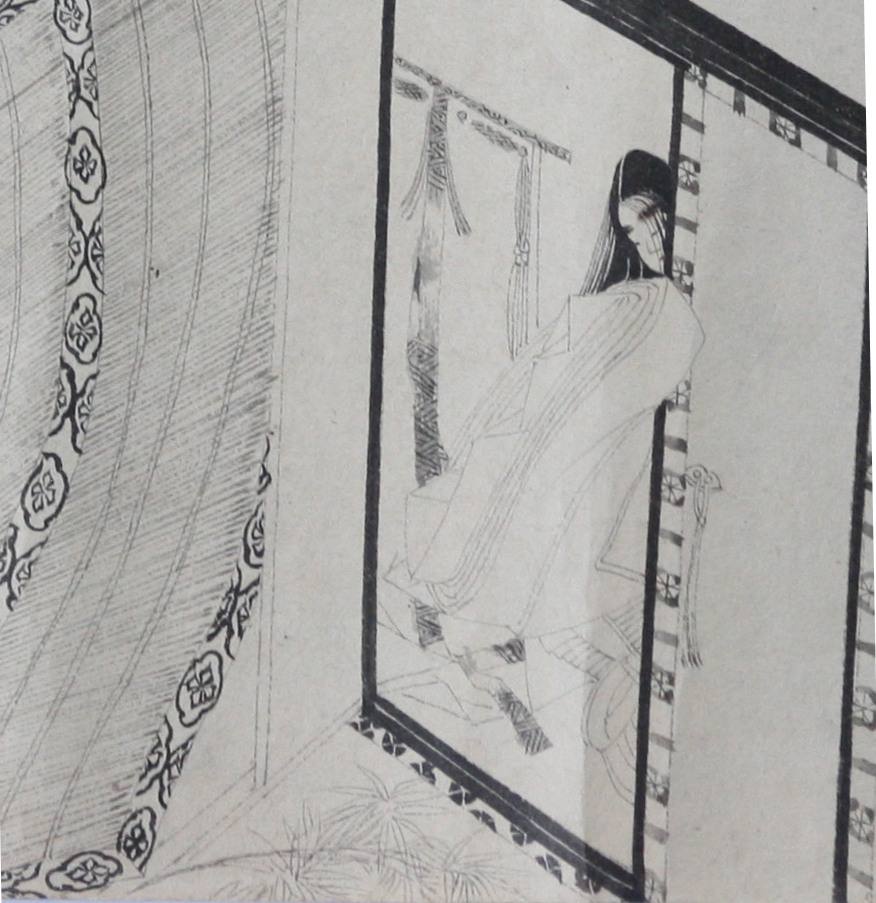

最後は二八四段『雪のいと高う降りたるを』。いわゆる『香炉峰の雪』という名称で呼ばれる、枕草子の中でも特にに有名な章段で、外に雪が高く降り積もったある日の出来事が書かれています。

『雪のいと高う降りたるを』は清少納言が機転を利かせた対応で、定子を満足させるエピソードです。なので、清少納言自身の自慢話とも取れる内容なのですが、一方で清少納言と定子の息の合った連携や、二人の信頼関係なども伝わってくるエピソードになっています。

枕草子の冒頭 一段の『春はあけぼの』に次ぐ有名な章段なので、ぜひご覧になってみてください。

春はあけぼのだけじゃない枕草子

枕草子と言うと、どうしても冒頭の『春はあけぼの』が注目されがちです。

『春はあけぼの』は情景描写としてはとても素晴らしい章段なのは間違いないのですが、損他にも枕草子にはもっと面白く興味深いエピソードがたくさん詰め込まれています。

千年前の難しい古典という考えは横に置いておいて、少しおてんばな女性(清少納言)が書いた日常として楽しむと、現代人でも共感できるとっても面白い内容が目白押しですよ。

最後までお読みいただきありがとうございました。

【初心者向けのオススメ枕草子】