約2000年の歴史を持つ日本には、これまで幾多の偉人たちが登場し、様々な偉業を残していきました。日本史を彩るスーパースターたちは、今を生きる日本人にとって偉大なる人生の先輩であり、多くの悩みを抱える現代人に突破口を示してくれる存在です。

聖徳太子、藤原道長、源頼朝、豊臣秀吉、坂本龍馬・・・

挙げだしたらキリがありません。

今回は、そんな日本史を彩るスーパースターたちの中から、歴史好きな筆者が日本に大きな影響を及ぼしたと考える人物を、独断と偏見で5選ピックアップしていこうと思います。

個人的な意見なので、ひとつのネタとしてご覧頂ければ幸いです。

日本の歴史に多大な影響を与えた5人

~選考基準~

なお選考基準ですが、生前の活躍+後世に与えた影響ということにします。

例えば源義経は源平合戦で大活躍していおり、人気も知名度も抜群ですが、義経が後世の日本に与えた影響と言われると・・・ちょっと思い浮かびません。

このように、生前の活躍だけを基準せず、亡くなった後の影響も考慮していきます。

では以下より、活躍年代が古い順で発表してまいります。

太安万侶

まずはこの人です。現存する日本最古の歴史書『古事記』の編纂者、太安万侶(おおのやすまろ)です。

太安万侶(おおのやすまろ) 生年:不詳~没年:養老7年(723年)

太安万侶を選ぶ理由、それは古事記の編纂者であると同時に、『仮名文字』の原点を作りだした人物だからです。

現在、我々が当たり前のように使っている『仮名文字』、つまり『ひらがな』ですね。

この時代、日本には漢字しかありませんでした。しかし、話し言葉としての日本語は既に存在していました。

そこで安万侶は考えます。漢字を使って、何とか日本語を表記できないものかと・・・。

そして編み出したのが、『表意文字である漢字の読みを日本語に当てる』という方法でした。

例えば『か』と読ませたい部分には『加』の字をあて、『ふ』と読ませたい場合は『不』の字をあてる、このようにして、古事記は『表意文字としての漢字』と『表音文字としての漢字』が入り混じった独特の手法で書きあげられました。

※表意文字、表音文字が何なのかわからない場合はコチラをご覧ください。

漢字の読みを『表音文字』として使う技法は、万葉集にも取り入れられており『万葉仮名』として知られています。

そして万葉仮名は平安時代に『ひらがな』と『カタカナ』に変化し、現代まで使われ続けています。

現代の我々が何気なく使っている平仮名。

その平仮名を原点を編み出し、日本神話を伝える古事記を編纂した太安万侶を、5人うちの一人として推薦したいと思います。

和気清麻呂

次はこの人。奈良から平安時代の文官、和気清麻呂です。

和気清麻呂(わけのきよまろ)生年:天平5年(733年)~没年:延暦18年(799年)画像:Wikipediaより

彼の生前の活躍としては、まず平安遷都への尽力が挙げられます。

そしてもう一つは『道鏡事件』と言われる皇統の危機を救ったことです。

『道鏡事件』とは、『弓削道鏡(ゆげのどうきょう)』という民間の僧侶が皇位の座を狙った事件です。

日本の歴史上、今に至るまで、民間の男性が天皇に即位したこともなければ、皇族になったこともありません。

しかし道鏡は、称徳天皇という女帝の寵愛を受け、次期天皇の座を狙っていたと言われています。

この道鏡の企みを打ち砕いたのが和気清麻呂でした。

道鏡事件を打ち砕いた清麻呂の活躍に関しては、長くなるためコチラの記事で詳しく解説しています。

ご存じない方も多いのですが、日本は現存している中では世界で最も古い国です。

そして世界最古であることを担保しているのが、古代より続く皇室の存在です。

つまり、清麻呂の活躍が無ければ、日本は『現存する世界最古の国』を維持できなかったかもしれないのです。

日本は世界に誇る『現存する最古の国』。その日本を守った和気清麻呂を5人の一人に選出いたします。

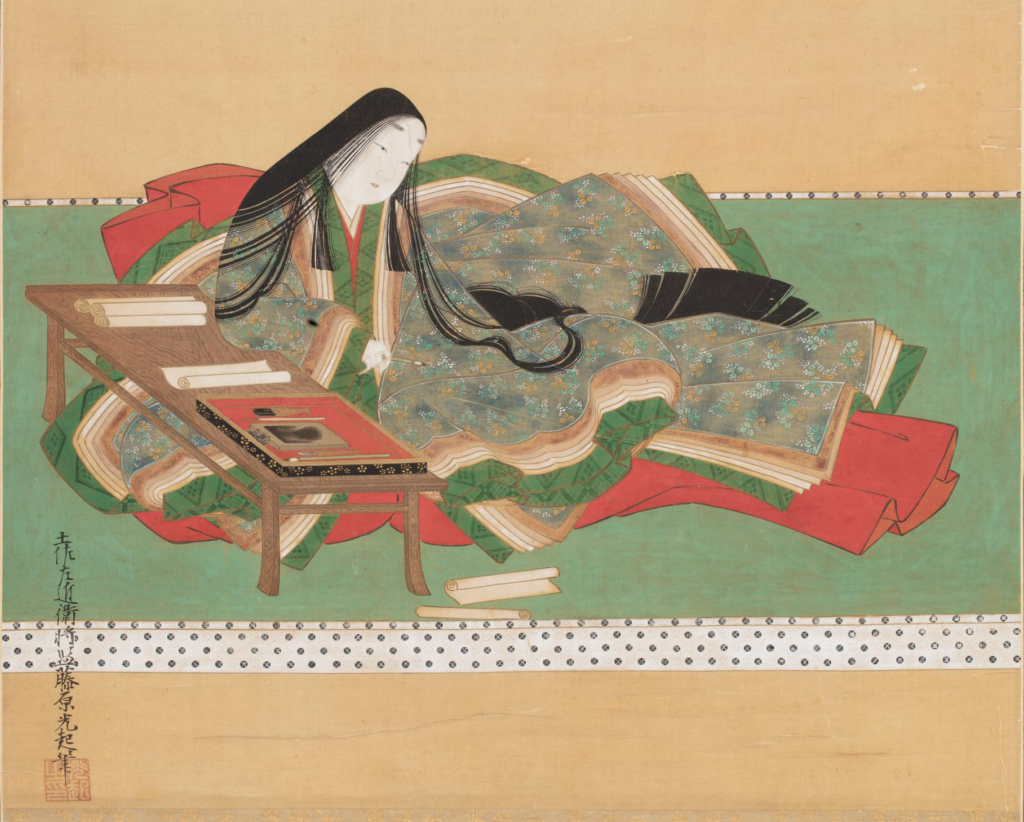

紫式部

3人目は紫式部です。

紫式部(むらさきしきぶ)生没年不詳

紫式部と言えば『源氏物語』の作者として有名過ぎますし、源氏物語は今もマンガや翻訳本となって世界中で愛されています。

それだけでも凄いのですが、もうひとつ付け加えておきたいことがあります。

それは、今からおよそ1000年前の10世紀~11世紀の段階で、日本では女性たちによる文学が栄えていたという事実です。

そういった意味では、女房文学隆盛の担い手となった『清少納言』や『和泉式部』といった当時の女流歌人たち全てが、選出の対象と言えるかもしれません。

世界的に見ると、紀元前7世紀末頃の古代ギリシャで活躍した『サッポー(サッフォー)』という女性詩人がいますが、それ以降、17世紀まで女性作家は現れていません。

ところが日本では10~11世紀の段階で、紫式部や清少納言を始めとするたくさんの女性たちが、小説や随筆、日記といった文学を書き残しています。

これは世界に類を見ない現象であり、女性の社会的地位の低かった海外とは異なり、日本では女性がバリバリ活躍していたのです。

今からおよそ1000年前、世界に先駆けて大活躍していた女性たちの代表として、紫式部を選出したいと思います。

北条時宗

4人目は北条時宗です。

北条時宗(ほうじょうときむね)生年:建長3年(1251年)~没年:弘安7年(1284年)

時宗の活躍と言えば、やっぱり元寇への対応です。

日本へ侵攻してきた世界史上最強とも言える元(モンゴル帝国)を2度に渡り撃破。この一事だけでも、時宗は日本の英雄と言えるでしょう。

一昔前までは、たまたま神風が吹いたおかげで勝利できたと言われていました。

しかし、近年では日本軍の善戦により、元が海上で攻めあぐねているところに台風が直撃した、という見方が一般的になっています。

また、時宗の意志は強く、元の使者に対し服従を拒み続けました。

もしこの時、日本が元に屈していたら、現在僕たちは全く違った言語を喋っていたかもしれません。それどころか、『日本』という国は無くなっていたかもしれません。

日本史上最大の国難とも言える元寇を退け、日本を後世に繋いだ北条時宗を、5名のうちの1人に選出します。

毛利元就

5人目は戦国時代から毛利元就です。

毛利元就(もうりもとなり)生年:明応6年(1497年)~没年:元亀2年(1571年)

戦国時代と言えば、織田信長や武田信玄、上杉謙信などスーパースターを多く輩出した時代でもあります。

しかし、元就が生前に見せた大躍進と、幕末維新で長州藩が見せた狂気的とも言える行動力を評価し、あえて毛利元就を選びました。

まず元就の偉業は、安芸国(あきのくに、現在の広島県)の小さな豪族としてスタートします。その元就は権謀術数を駆使し、最終的には中国地方全土を制圧する戦国時代を代表する大大名にまで成り上がります。

同時代の織田信長や武田信玄も大きな勢力を築き上げた大名ですが、彼らの場合は先代が築いた一定の地盤を持っていました。一地方の小さな豪族から、これ程までに勢力を拡大した大名は他に例がありません。

また、天下統一をした豊臣秀吉が、本能寺の変が起こった際に対峙していたのが毛利家だったり、慶長5年(1600年)の関ヶ原の戦いで、毛利軍本隊が陣地から動かなかったこと、毛利一族の小早川秀秋が裏切ったことなど、良くも悪くも歴史のターニングポイントで毛利家が重要な役割を果たしています。

さらに時代は下って、日本は明治維新を迎えます。この明治維新で活躍したのがご存知、長州藩。

この長州藩は、元就の子孫が代々藩主(殿様)を勤めています。

そして、幕末にこの長州藩が生んだ英雄たち・・

吉田松陰、高杉晋作、桂小五郎、伊藤博文。彼らは明治維新という、日本を近代化に導く大革命の原動力となりました。

元就は、戦国時代においても他に例のない大躍進を見せた男であり、彼が築いた毛利家、後の長州藩からは明治維新を成立させたスーパースターたちが誕生しているのです。

生前の活躍もさることながら、後に日本を動かした長州藩の出発点が毛利元就。

まずは『毛利元就』を5人の中に選出いたします。

選びきれない日本の偉人たち

いかがだったでしょうか。なんとか5人に絞りましたが、正直なところ選出したかった人物はまだまだ沢山います。

蘇我馬子、稗田阿礼、空海、藤原隆家、藤原定家、出雲阿国、本居宣長、吉田松陰、大久保利通などなど・・・

冒頭でもお伝えしましたが、かなり主観が入った内容になっています。おそらく100人の歴史好きがいたら、みなさん違う5人を選ぶことと思います。

そして今回は生前の活躍と、後世に残した影響の大きさを基準に選んでいますので、違う観点で着目すれば、また違った人物になります。

約2000年の歴史を持つ日本には、魅力的な偉人たちが数え入れないほど活躍してきました。そんな先人たちの偉業に是非ふれてみてください。

お読みいただき、ありがとうございました。