清少納言が書いた枕草子の中には、清少納言が仕えた藤原定子の人柄、あるいは定子を中心とした女房たちの雰囲気を伝える逸話がいくつか記されています。

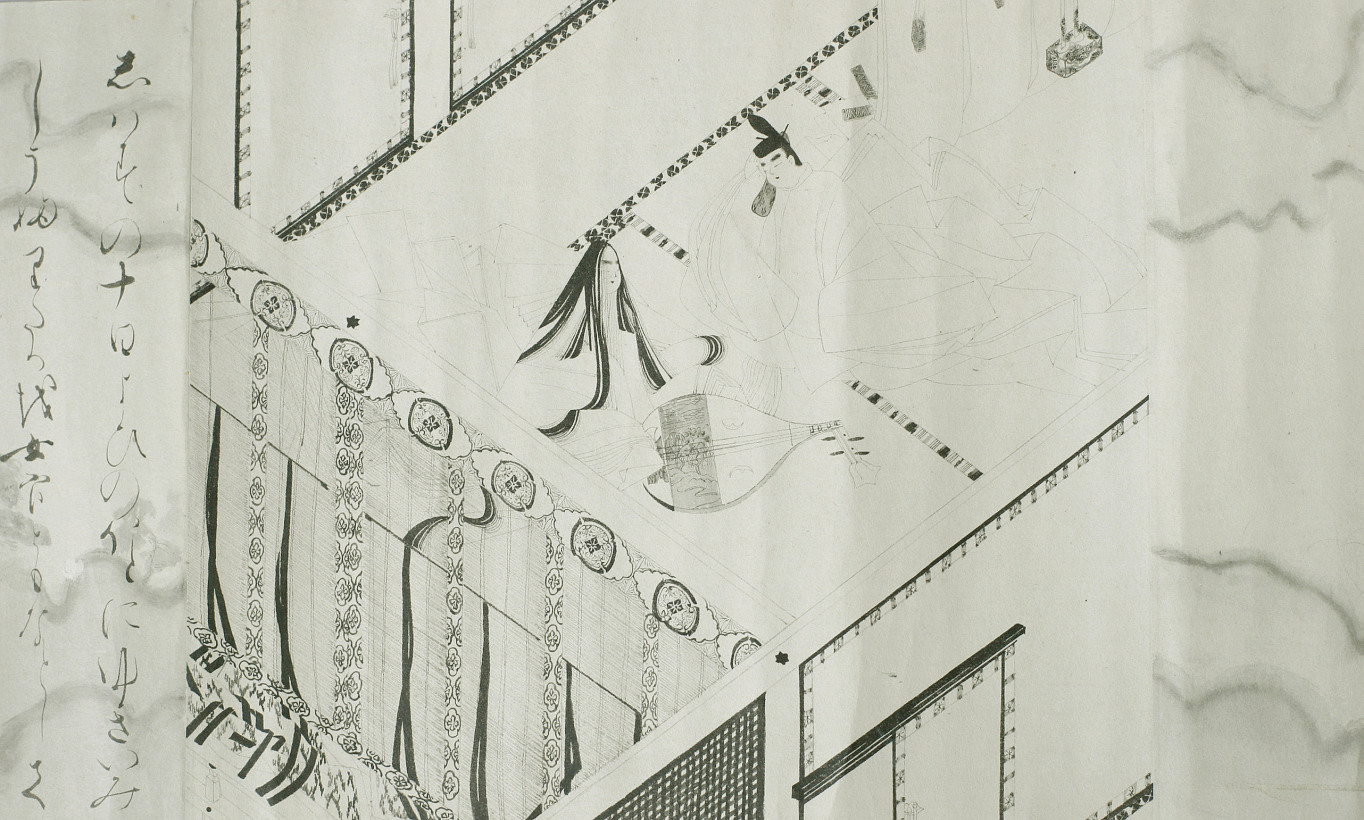

その中のひとつが「無名といふ琵琶の御琴を」という章段。この記事でご紹介するのは「無名といふ琵琶の御琴を」で定子が見せた、宮廷生活での意外な一コマです。

定子や清少納言が生活していた宮廷と言うと、厳粛で何となく堅苦しいイメージがありますよね。まぁ、お堅い側面も確かにあると思うのですが、定子は時に冗談を飛ばすようなユーモアを持ち合わせていたのです。

では、持ち前のユーモアで定子が造り上げた王朝サロンの独特な雰囲気をご紹介します。

※物語の流れや内容は枕草子に記された通りに進行しますが、わかりやすさを重視するため正確な現代語訳ではなく、適宜言葉の追加や省略、会話や心理描写などで補足しています。

『無名』という琴で知的な冗談を言う定子

定子と一条天皇(出典:Wikipedia)

ある日の出来事。定子様の夫である一条天皇が『無名(むみょう)』と言う名前の琴を持って定子様のお部屋にやってきました。私たち女房(清少納言を含む定子に仕える女性たち)はその琴を珍しがって、弦をいじくり回して遊んでいます。

私は弾けもしないお琴の弦を軽くはじきながら定子様にお伺いしてみました。

この琴は何という名前なのでしょう?

それはね、つまらない物なので名前なんか無いのですよ

定子様のお答えを聞いて私はうっとりしてしまった。

なんて知的で素晴らしい回答なんだろう・・・

琴の名称が『無名』だと知っていた定子は、あえて『無名』という名前に引っ掛けて「名前は無い」と冗談を言ったのです。

『いなかへ(え)じ』という笛をダジャレ?にした定子様

ある日の出来事。定子様の元に妹の『淑景舎(しげいしゃ)』様が訪ねてきました。

※なお淑景舎とは通称であり、定子様の妹が淑景舎と言われる御所の一角にお住まいだったことから『淑景舎』様と呼ばれていました。本名は原子(げんし)と言います。

淑景舎様は定子様と楽し気に雑談なさっています。

私のところに大層立派な笛があります。生前の父から賜ったものなんですよ

すると傍らにいた定子様の弟 隆円(りゅうえん)様が割って入ってきました。

その笛を是非ともこの隆円に譲ってくださらぬか?私も立派な琴を持っておりますので、それと交換しましょう!

ところが淑景舎様は耳も貸さず、定子様と別の話題で盛り上がっていました。無視されてしまった隆円様でしたが諦めきれずに何度も淑景舎様に話しかけています。しかし全く相手にされません。

そんな淑景舎様と隆円様のやり取りを見ていた定子様が、ふと呟いたのです。

淑景舎は、『いな替えじ(嫌です、取り替えません)』と思っているのに・・・

定子様のお答えを聞いて私はうっとりしてしまった。

なんて知的で素晴らしい回答なんだろう・・・

少し意味が捉えにくいので解説しますね。無名の時と同様、一条天皇が所有する楽器の中に『いなかへじ』という笛がありました。隆円を無視していた淑景舎は心の中で『取り替えたくありません』と思っていたので、すかさず定子が淑景舎の思っていることを代弁する形で『いな、替えじ(取り替えません)』と言ったのです。『いなかえじ』という笛の名前で見事な冗談を披露したわけですね。

枕草子から見えてくる定子様の性格

以上のように定子はちょっと知的な冗談(ダジャレ?)を言う一面を持った女性だったようです。確かに枕草子が伝える定子の周辺は、いつもにこやかな雰囲気が漂っていて、定子を取り巻く女房たちがよく笑っているのです。その中にはもちろん清少納言も含まれています。

こういった楽しい雰囲気が作られた大きな要因は、やはり中心にいた定子のキャラクターが大きく影響していたのでしょう。定子が持つ天性の明るさは、宮廷という堅苦しいイメージを良い意味で壊し、清少納言のキャラクターも相まってより華やかな雰囲気へと昇華していったのではないでしょうか。

また、定子の性格形成には父である『藤原道隆』の影響も大きかった思われます。道隆は大変な美男子でプレイボーイ、ちょっと軽いところがある男性だったと伝わっています。

やはり華やかで楽しい所には人が集まります。定子様が築いた王朝サロンはまさにそれで、仕える女房たちと一緒に常に笑いの絶えない空間を築き上げました。

定子を中心としたこの王朝サロンの雰囲気を枕草子が今に伝えてくれるのです。

「無名といふ琵琶の御琴を」まとめ

以上「無名といふ琵琶の御琴を」から分かる定子とその周辺の雰囲気でした。

お堅いイメージのある宮廷ですが、そのイメージを定子はよいイメージで壊し、清少納言たちとともに煌びやかな空間を築き上げていきました。

平安時代の貴族社会にはどこか華やかなイメージがありますが、そういったイメージを持たれる要因のひとつが、「枕草子が伝える定子たちの華やかさ」がなんじゃないかとさえ感じます。

ぜひあなたも、枕草子が描き出す煌びやかな平安時代に触れてみて頂ければと思います。

以下に「無名といふ琵琶の御琴を」の原文を掲載しておきます。

最後までお読みいただきありがとうございました。

【原文】枕草子 『無名といふ琵琶の御琴を』

無名と言ふ琵琶の御琴を、上の持て渡らせたまへるに、見などしてかき鳴らしなどいへば、弾くにはあらで、緒などを手まさぐりにして、

『これが名よ、いかにとか』と聞えさするに、

『ただいとはかなく、名も無し』と、のたまはせたるは、なほいとめでたしとこそ覚えしか。

淑景舎などわたり給ひて、御物語のついでに、

『まろが元に、いとをかしげなる笙の笛こそあれ。故殿の得させたまへりし』

とのたまふを、僧都の君、

『それは隆円に賜へ。おのが元に、めでたき琴はべり。それにかへさせ給へ』

と申し給ふを、聞きも入れたまはで、異事をのたまふに、なほものもの給はねば、宮の御前の、『いな、かへじ、とおぼしたるものを』

と、のたまはせたる御けしきの、いみじうをかしきことぞ限りなき。

この御笛の名を、僧都の君もえ知りたまはざりければ、ただうらめしうおぼいためる。これは、職の御曹司におはしまいしほどのことなめり。上の御前に、いなかへじと言ふ御笛も、さぶらふなり。

御前にさぶらふものは、御琴も御笛も、皆珍しき名つきてぞある。

玄上、牧馬、井手、渭橋、無名など。また和琴なども、朽目、塩釜、二貫などぞ聞ゆる。水竜、小水竜、宇多の法師、釘打、葉二、なにくれなど多く聞きしかど、忘れにけり。

『宜陽殿の一の棚に』といふ言くさは、頭の中将こそしたまひしか。

※読みやすさを考慮し、適宜改行しています。

↓さらにしっかりとした学びを手に入れたいあなたには、コチラがおすすめ↓

古文も日本史も学べる!中学生&高校生向け!通い放題、時間制限なしで勉強し放題の学習塾が登場。

①いつでもリアルタイム質問可能

②オンラインだから自宅で勉強可能

③どんなに利用しても定額制

↓詳しくはコチラ↓

【参考にした主な書籍】

【初めての枕草子はコチラがおすすめ】