『アマテラスオオミカミ(天照大御神)』は太陽の女神様で日本の最高神ともされている、日本神話の中でも、最も有名な神様ではないでしょうか。

さらにアマテラスと言えば、皇祖神(こうそしん)としても知られています。つまり、現在まで続く皇室の祖先にあたる神様ですね。

とは言え、皇室の祖先であることは知識として持っていても、どのような流れでアマテラスから続いているのかは、案外知られていません。

この記事では、

・アマテラスとはどのような神様なのか?

・有名な「岩戸隠れ」ってとんな神話?

といった部分を重点的にお伝えしていきます。ぜひ参考になさってください。

※この記事は、主に古事記の神話を参考にしています。また、あくまで神話伝承の記述であることをご了承ください。

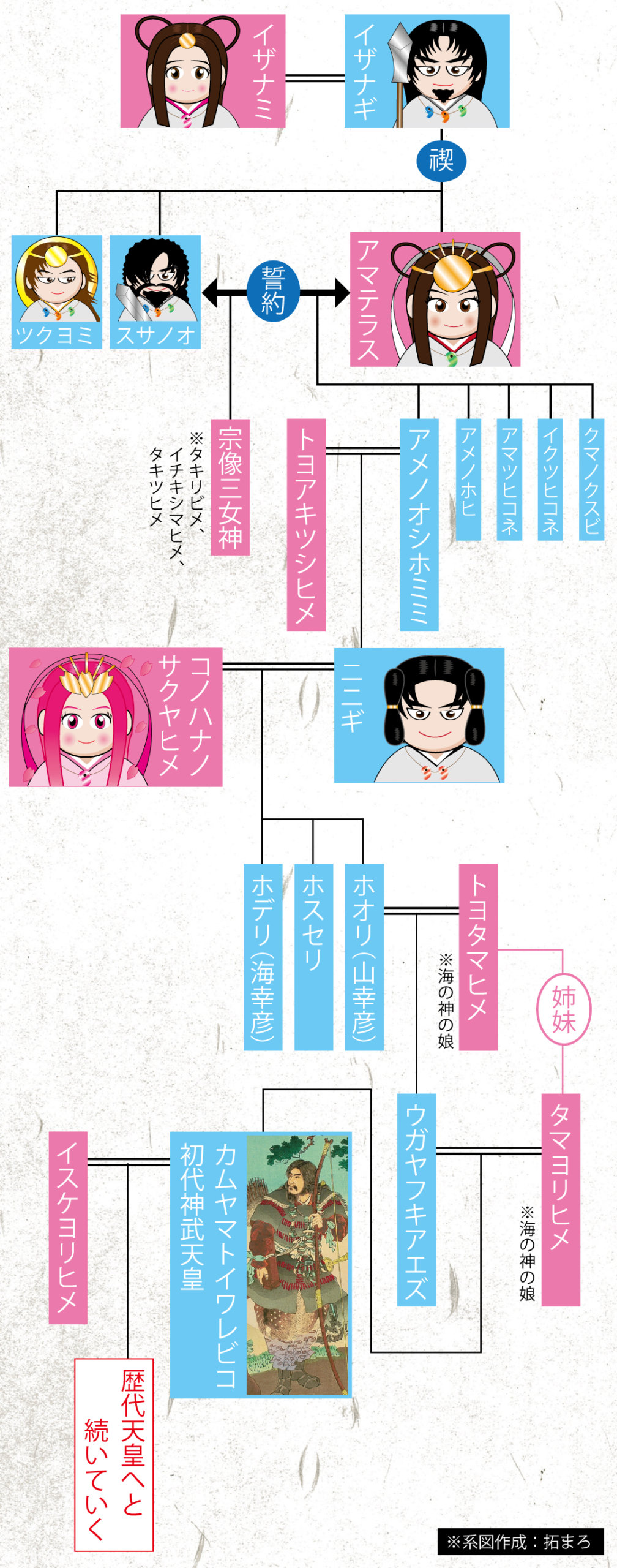

アマテラスの系図

では早速、アマテラスから初代の神武天皇まで続く系図をご覧ください。

このようにアマテラスから数世代後の人物が『カムヤマトイワレビコノミコト(神倭伊波礼毘古命)』、つまり初代の神武天皇です。

流れを書いてみると、

↓

アメノオシホミミ

↓

ニニギ

↓

ホオリ(山幸彦)

↓

ウガヤフキアエズ

↓

カムヤマトイワレビコ(神武天皇)

となります。

アマテラスから見て、孫の曾孫が初代神武天皇、つまりアマテラスから5代後に、日本の皇室が始まっていると神話で語られているのです。

なお、アマテラスはイザナギという創造神が禊(みそぎ)をした際の左目から誕生しており、アマテラスの子のアメノオシホミミは『誓約(うけい)』によって誕生しています。

神様は人間と違って、必ずしも男女の交わりから生まれるわけではないんですね。

アマテラスをお祀りする伊勢の神宮内宮/筆者撮影

アマテラスはどんな神様?

では、アマテラスがどんな神様なのかサクッと見ていきましょう。

【神名】

天照大御神、天照大神、大日孁貴神など【神格】

太陽神、皇祖神、日本の総氏神【家族構成】

父:イザナギ、母:イザナミ?、弟:ツクヨミ、スサノオ、子:アメノオシホミミなど、孫:ニニギ【お祀りしている主な神社】

伊勢の神宮内宮(三重県)、天岩戸神社(宮崎県)などなど【略伝】

天上世界『高天原』を統治する日本の最高神。イザナギが黄泉国から戻り禊を行った時に成った三貴子(アマテラス、ツクヨミ、スサノオ)の一柱。太陽の女神とされ、アマテラスが岩屋に引き込もった際には、天上世界と地上世界が闇に包まれてしまいました。一般的には太陽神とされていますが、農耕神、機織神としての側面も持っています。

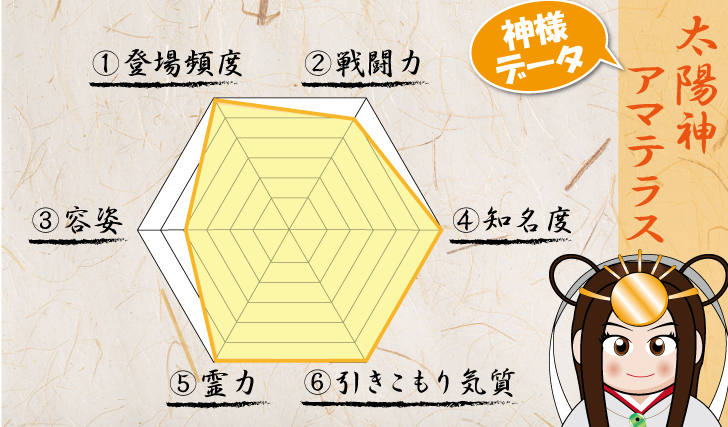

様々な神話に顔を出しています。中でも最も有名なのは「岩戸隠れ神話」です。

古事記ではアマテラスが戦っている神話はありません。しかしながら、スサノオの謀反を疑った際にはガチガチに武装して迎え撃とうとするなど、武闘派としての一面も持っています。また、日本の最高神であることからも、かなり高い力を持っている可能性もあるでしょう。

古事記にはアマテラスの容姿に触れている箇所は無いので筆者の個人的な感覚ですが、どことなく崇高な印象が強く凛々しい雰囲気を感じます。

ゲームなどの創作物にも多数出演しており、知名度抜群です。日本の神様と言えばまず頭に思い浮かぶのがアマテラスでしょうか。

全ての生命を司る太陽神であり日本の最高神でもあるため、その霊力は高天原随一と言っても過言ではないでしょう。

とある出来事をきっかけに、いじけて引きこもるという事件を巻き起こしたことがあります(詳しくは後述)。日本国における最初の引きこもり事例として極めて有名。

アマテラスが登場する代表的な神話

アマテラスは日本を代表する神様だけあって、神話のいたるところに登場しています。

その中でも、特に登場シーンが多く有名なのが『スサノオとの誓約(うけい)』と『岩戸隠れ』でしょう。

『スサノオとの誓約』は、アマテラスの息子であり皇室へと繋がるアメノオシホミミが誕生する神話です。アマテラスの女神らしからぬ猛々しい一面が見られる貴重なお話になっています。

そして『岩戸隠れ』は非常に有名な神話で、アマテラスが岩屋(洞窟)に引きこもったことで、世界中が闇に包まれてしまい、なんとかアマテラスを引っ張り出そうと神々が奮闘する物語です。

この物語は、三種の神器の内『鏡』と『勾玉』が作られる過程が描かれていたり、へそを曲げたアマテラスの最高神らしからぬ一面が見られたり、ある女神のお色気シーンや、世界最古のドッキリが描かれるなど、見どころ満載の神話になっています。

岩戸隠れを描いたもの

以下、簡単な岩戸隠れ神話のあらすじです。

アマテラスの弟であるスサノオは、高天原(たかまのはら、たかまがはら、天上世界のこと)で、やりたい放題、暴れ放題。

そんなスサノオに嫌気がさしたアマテラスは、天岩戸という洞窟に隠れ引きこもってしまいました。

もうやってられない!!

太陽の女神であるアマテラスが身を隠してしまった為、天上世界も地上世界も暗闇に閉ざされてしまいました。

闇に閉ざされた世界に困り果てた八百万の神様たちは、知恵の神様である『オモイカネ(思金神)』に相談したところ、オモイカネは、「皆で盛大な宴を催しアマテラス様の気を引く」という作戦を提案します。

作戦実行にあたり、八百万の神はまず最初にニワトリをかき集め、一斉に鳴かせるという行動をとりました。

太陽の女神であるアマテラスに出てきてもらうことは、日の出を意味します。現代でも「コケコッコー」と鳴くニワトリは朝の代名詞ですが、この当時からニワトリの鳴き声は朝の象徴であったということが、このエピソードから分かりますね。

その後、鍛冶屋を探し出し、宴で使用する「鏡」と「珠(たま)」を作らせました。

この鏡と珠こそが、現在も三種の神器として伝わる『八咫鏡(やたのかがみ)』と『八尺瓊勾玉(やさかにのまがたま)』です。なお、八咫鏡は伊勢の神宮内宮に、八尺瓊勾玉は宮中に現存しているとされています。

八百万の神々は榊(さかき)の木を天の岩戸の前に植え、上の枝に「鏡」を、中間の枝に「珠」を取り付けました。下の枝には木綿と麻の布を垂らしました。

そして、「アメノコヤネ(天児屋命)」が祝詞を奏上、岩戸の脇には腕力の神様「タヂカラオ(天手力男神)」がスタンバイ。

いよいよ宴の始まりです。

アマテラスが引きこもった岩戸の前で宴を催す神々。

どんちゃん騒ぎの中、上半身をさらけ出し半裸で踊りを披露するアメノウズメ。

この時、宴の盛り上がりは最高潮に達し、宴は大盛り上がり。

天岩戸に引きこもっていたアマテラスは、騒ぎの様子が気になり入り口を塞いでいた岩を少し開け、外の様子をチラ見し問いかけます。

今、世界は暗闇に閉ざされているはず・・・それなのに何故そんなに笑っているの?

アマテラス様より尊い神様がいらしゃったので、皆で喜び笑っているのです。

その瞬間、フトダマ(布刀玉命)という神様が鏡を隙間に差し入れ、アマテラスの姿を映しだしました。

目の前には自分と同じ光輝く女神の姿。

岩戸の前にセッティングされた鏡に映る自分の姿を見て、アマテラスは勘違いします。

自分と同じ神様が現れた・・・このままでは自分は用済みになってしまうのでは?

焦ったアマテラスはさらに岩戸を開き、少しだけ身を乗り出しました。

その時・・・岩戸の陰に隠れていたタヂカラオがアマテラスの腕を掴み、岩戸の外に引っ張りだしまし、フトダマが穴の入り口に縄を張り、中に戻れないようにしたのです。

この時にフトダマが張った縄が「注連縄」の起源と言われています。

こうして世界に明かりが戻ったのです。

以上が岩戸隠れの簡単なあらすじです。

太陽信仰と皆既日食

岩戸隠れの神話からもわかる通り、アマテラスは光り輝く太陽の神様です。

太陽とは生命の源であり、古代には信仰の対象として崇められていました。これは古代日本に限らず世界各地でも見られることです。

この事から、岩戸隠れとは日食を意味しているのではないかという説があります。

生命の源である太陽が突然覆い隠され、辺り一面闇に閉ざされる日食。科学技術が進歩していない古代人にとって、非常に恐ろしい現象であったことは想像にかたくありません。

日本の神様は『八百万の神(やおよろずのかみ)』と呼ばれ、あらゆる物や事象、自然現象に神が宿るとされています。これは西洋における『唯一絶対の神』とは真逆の宗教観です。

大自然を育む太陽の存在。その象徴であるアマテラスが隠れてしまい闇に閉ざされる。それが天岩戸神話が皆既日食と言われる由縁です。

また、少しトンデモ説ではあるのですが、邪馬台国の卑弥呼とアマテラスを同一視する見方もあります。

卑弥呼とは簡単に言うと祭祀の巫女であり、つまり太陽信仰の中心人物。卑弥呼は中国(魏)の歴史書『魏志倭人伝』に記された名称ですが、読みは『ひみこ』です。つまり卑弥呼とは『日の巫女(ひのみこ)』ではないかとする説ですね。

まぁ、この辺はあまり深く考えず、神話は神話として楽しむのがベストかもしれませんね。

様々な起源が秘められた岩屋隠れ神話

現代でも神社に神楽(かぐら)を奉納することがあります。

神楽とは、神前で人間が踊ったり舞ったりして神様に喜んで頂く行事ですね。

今回、アマテラスが籠る岩戸の前で実行された、アメノウズメの舞い踊りは、神楽の起源とも言われています。

実は、天の岩屋戸と言われる一連の物語は、

・注連縄

・三種の神器

など、日本における様々な起源が記された神話でもあるのです。

考えてみれば、アマテラスが岩戸に籠ってしまったことも、「日本(世界?)初の引きこもり」と言えますし、結果的にアマテラスは騙されたわけですから「日本(世界?)初のドッキリ」とも言えますね。

アマテラスまとめ

以上、アマテラスオオミカミに関する解説でした。

アマテラスから5代あとの子孫が初代の神武天皇となり、さらにそのご子孫が今現在の皇室へと繋がっています。

神話を全て現実として捉えるのは危険ですが、神話を抜きにしても日本の皇室は約2000年続いていると見られており、現存する世界最古の王朝であることは間違いありません。

そして現存する世界最古の王朝があるがゆえに、『日本は現存する世界最古の国』なのです。こういった事実も、1人でも多くの日本人に知っていただけると嬉しいです。

日本神話は、アマテラス以外にも魅力的な神様たちで溢れかえっています。ぜひ今まで以上に日本神話に触れて楽しんで頂ければと想います。

最後までお読み頂き、ありがとうございました。

【参考にした主な書籍】