清少納言(せいしょうなごん)と藤原道綱母(ふじわらのみちつなのはは)。枕草子と蜻蛉日記という文学作品を残した二人ですが、あまり関係性があるようには見えませんよね。

ですが、清少納言と藤原道綱母は意外なところで繋がりがあったのです。また、藤原道綱母は枕草子にも少しだけ登場しているのです。

この記事では、意外に知られていない清少納言と藤原道綱母の関係性を、家系図も交えながらわかりやすくご紹介します。

清少納言と藤原道綱母の関係

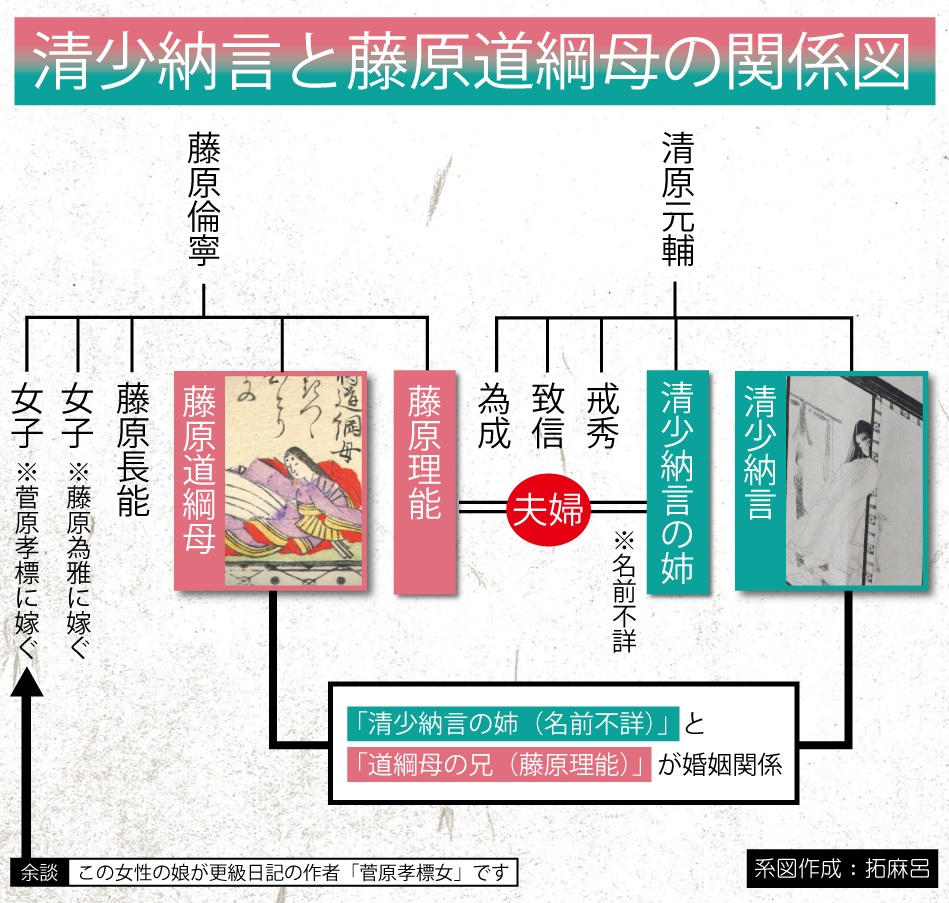

清少納言と藤原道綱母の関係性を示す家系図を作成しましたのでご覧ください。

このように、「清少納言の姉(名前は不明)」と「藤原道綱母の兄(藤原理能)」が結婚しているので、清少納言の家と藤原道綱母の家は親戚関係なのです。

ちなみに、兄と姉が結婚しているので清少納言と藤原道綱母は同世代かと思われるかもしれませんが、実際は親子並みに年齢が離れています。諸説あるものの、藤原道綱母の生年は承平6年頃(936年頃)、一方の清少納言の生年は康保3年頃(966年頃)と考えられているので、実に30歳くらいの開きがあるのです。

清少納言は末っ子なうえ、父(清原元輔)がかなり高齢になってからの子供だったので、藤原道綱母とはかなりの年齢差があるのでした。

枕草子にも登場する藤原道綱母

実は親戚関係だった清少納言と藤原道綱母。その関係からなのか、清少納言が書いた枕草子にも藤原道綱母が少しだけ登場します。

藤原道綱母が登場するのは二九二段「また傅の殿の御母上とこそは」。この章段の中で、藤原道綱母の和歌が紹介されています。※枕草子の章段数は底本によって違うためここでは比較的入手しやすい「角川ソフィア文庫 新版枕草子」に準拠しています。

薪こる ことは昨日に 尽きにしを いさ斧の柄は ここに朽たさむ

この和歌は、お寺で法華八講(ほっけはっこう)という仏教の集会を催した際に藤原道綱母が詠んだもので、清少納言は

たいへん素晴らしいお歌です

と枕草子の中で褒めちぎっています。

藤原道綱母は和歌や裁縫が上手な美人として知られていたようなので、清少納言も一目置く存在だったのかもしれませんね。

女流日記のさきがけ「蜻蛉日記」

平安時代の王朝文学と言えば、清少納言の枕草子と紫式部の源氏物語が双璧ですが、実は藤原道綱母の蜻蛉日記の方がかなり先に書かれています。枕草子と源氏物語がだいたい西暦1000年前後に書かれたのに対し、蜻蛉日記は天延2年(974年)頃の成立と見られており、枕草子や源氏物語よりも約25年~30年近く前に書かれていたのです。

ゆえに、蜻蛉日記は「女流日記のさきがけ」とも呼ばれています。

清少納言よりも30歳近く年上で親戚関係でもあった藤原道綱母が書いた蜻蛉日記。もしかしたら枕草子にも何らかの影響を与えていたのかもしれませんね。

清少納言と藤原道綱母の関係まとめ

以上、清少納言と藤原道綱母の関係でした。

本文でもお伝えした通り、清少納言の姉と藤原道綱母の兄が結婚しているので、清少納言の家と藤原道綱母の家は親戚関係だったのです。

兄と姉の結婚なので、現代の感覚ではあまり身近な関係とは言えませんが、当時は今よりも家の繋がりを重視しますので何らかの関りは有っても不思議はないでしょう。清少納言と藤原道綱母が同じ空間で会話をしている風景など、意外な共演を想像するのも楽しいものですね。

最後までお読みいただきありがとうございました。

藤原道綱母の蜻蛉日記ってどんな作品?という方は、ぜひコチラもご覧になってみてください。

↓さらにしっかりとした学びを手に入れたいあなたには、コチラがおすすめ↓

古文も日本史も学べる!中学生&高校生向け!通い放題、時間制限なしで勉強し放題の学習塾が登場。

①いつでもリアルタイム質問可能

②オンラインだから自宅で勉強可能

③どんなに利用しても定額制

↓詳しくはコチラ↓

【初心者向けの蜻蛉日記&枕草子】