戦国時代・・・と言うか日本史を通じて人気、知名度ともに高い織田信長。

天下統一を目前にしながら本能寺に散った信長でしたが、その覇業を支えた家臣団もまた有名な人物が多いです。

織田信長の主要家臣団の一覧です。

天下統一目前まで肉薄した織田家臣団

織田信長の一門衆

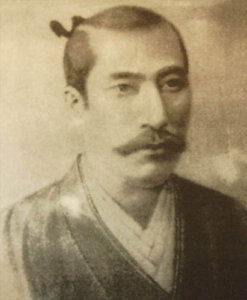

織田信長 おだ のぶなが(1534~1582)

言わずと知れた、戦国時代を代表する超有名人。

若かりし頃は『うつけ』と呼ばれ軽んじられていましたが、徐々に頭角を現し数々のライバルたちを撃破。

『天下布武』を掲げ、勢力を拡大しつつ、抵抗する宗教勢力とも激突。

特に、比叡山の焼き討ちは、あまりにも有名。

約10年に渡る石山本願寺との争いを制し、甲斐の武田家をも滅ぼし、まさに飛ぶ鳥落とす勢いの真っただ中で、まさかの本能寺の変を迎えます。

燃え盛る本能寺で『幸若舞』を舞った後に自刃。

『人間五十年、下天の内をくらぶれば、夢幻の如くなり』

享年49

本能寺の変は、日本史をひっくり返した大事件であるとともに、明智光秀の動機など、今なお多くの謎に包まれています。

また、信長の遺体が発見されておらず、今でも様々な説が提唱されています。

織田信行 おだ のぶゆき(??~1557)

信長の弟。

織田信勝の名でも知られています。

『うつけ』と呼ばれていた信長に対し、信行は周囲の評判が良く、織田の跡取りは信行を推す家臣も多くいました。

そのような状況もあり、信長に対し2度に渡り謀反を企てます。

しかし、1度目は敗北し降伏、2度目は柴田勝家の密告により企てがバレて失敗。

結局、信長に不信感を抱かれ、謀殺されました。

織田信包 おだ のぶかね(1543~1621)

信長の弟。

伊勢長島の一向一揆討伐、越前の一向一揆討伐などで活躍。

本能寺の変後は、秀吉に仕えました。

織田長益 おだ ながます(1547~1623)

信長の弟。

有楽斎(うらくさい)の名でも有名。

東京の『有楽町』は有楽斎の名前が語源という俗説もあります。

武将というよりは、文化人としての側面が強く『利休七哲(りきゅうしちてつ)』という、茶道の達人7名に名を連ねています。

関ヶ原の戦いでは、徳川家康に味方し75歳の長命を保ちました。

晩年は、趣味である茶道三昧の日々を送り、幸せに暮らしていたそうです。

織田信忠 おだ のぶただ(1557~1582)

信長の嫡男。

浅井長政の小谷城攻めで初陣。

その後も信長に従い、その覇業に大きく貢献。

本能寺の変では、信忠も急襲され、二条御所に立て籠もりますが抗しきれず、父親の後を追うように、最後は自刃して果てました。

享年26

凡庸な人物が多いとされる信長の息子の中では、聡明な人物であったとも言われ、若くして亡くなったのが非常に悔やまれる武将でもあります。

織田信雄 おだ のぶかつ(1558~1630)

信長の次男。

よく凡庸扱いされる不遇な人物。

無断で出兵(天正伊賀の乱)したりして、信長に『親子の縁を切る』と、大激怒されたりしています。

本能寺の変の際は伊勢の居城にいましたが、後に、父 信長の象徴でもある安土城に移動。

しかし、不審火で安土城を燃やしてしまうという大失態を犯しています。※諸説あり

本能寺の変後は、信長の後継者を自任していましたが、重臣たちの会議(清州会議)で信雄を推挙する者はいませんでした・・・。

その後、秀吉に味方して弟の信孝を滅ぼしたり、家康と組んで小牧・長久手の戦いに参戦したりしながら、なんだかんだで生き残っています。

結局、江戸時代まで生き延び、73歳でこの世を去りました。

とにかく凡庸のレッテルを張られがちな信雄ですが、結果的には長生きしており、ある意味勝者と言えなくもない・・・という気もします。

織田信孝 おだ のぶたか(1558~1583)

信長の三男。

神戸家(かんべけ)に養子入りしており、『神戸信孝』と呼ばれることもある。

本能寺の変後、重臣たちの会議(清須会議)で、柴田勝家が後継者に推挙。

信長の孫である三法師を推挙した秀吉と対立します。

賤ケ岳の戦いで柴田勝家が敗北した後、秀吉に味方した兄 信雄に攻められ自害しました。

織田信長の家臣団

平手政秀 ひらて まさひで(1492~1553)

信長が若かりし頃の側近。

斎藤道三の娘『濃姫』と、信長の婚姻を実現させたのは、政秀の手腕によるものです。

『うつけ』と呼ばれていた信長の横暴ぶりに手を焼き、信長を諫めるために自害したと言われていますが、政秀自害の理由には様々な説が提唱されています。

柴田勝家 しばた かついえ(1522?~1583)

信長の家臣を代表する武将。

丹羽長秀と双璧を成す。

信長家臣団の中でも特に重要な人物を表現した和歌。

『木綿藤吉、米五郎左、掛かれ柴田に、退き佐久間』の中に登場する『掛かれ柴田』の人。

『掛かれ柴田』とは、合戦で活躍した猛将というような意味。

(者ども掛かれーっ!!的な感じだと思われる)

信長が『うつけ』と呼ばれていた頃は、信長に反抗的で信行側についていましたが敗北。

その後、再び信行が反旗を翻そうとしていることを信長に告げ、謀反を未然に食い止めることに成功。

この功績により、信長に重用されることになります。

本能寺の変の際は、北陸方面軍として上杉氏と対峙しており、信長の敵討ちが出来ませんでした。

そして、信長の弔い合戦で明智光秀を倒した羽柴秀吉と険悪になり、賤ケ岳の戦いで激突し敗北。

最後は、居城 北庄城で妻のお市(信長の妹)とともに自害しました。

丹羽長秀 にわ ながひで(1535~1585)

信長の家臣を代表する武将。

柴田勝家と双璧を成す。

信長家臣団の中でも特に重要な人物を表現した和歌。

『木綿藤吉、米五郎左、掛かれ柴田に、退き佐久間』の中に登場する『米五郎左』の人。

『米五郎左(こめごろうざ)』とは、米のように大事な存在で、汎用性がありどんな場面でも活躍できるというような意味。

(五郎左は、五郎左衛門尉のことで、長秀の通称)

桶狭間の戦い、六角氏攻略、姉川の戦い、足利義昭との対立時など、信長の主要な合戦でも、指揮官として活躍しました。

安土城の築城を仕切っていたのも長秀。

本能寺の変発生時は、四国攻めの準備をしており、その後、中国地方から戻ってきた羽柴秀吉に味方して、明智光秀を破りました。

最後は、寄生虫に蝕まれて亡くなりました。

林秀貞 はやし ひでさだ(1513~1580)

ちょっと前までは『林通勝』とされていた人物。

現在は『林秀貞』が正しいとされています。

『うつけ』時代の信長を軽んじて、柴田勝家らと廃嫡を共謀するも失敗。

この時は許され、以後、信長に重用されますが、24年後に突如蒸し返され、織田家を追放されました。

この追放理由には様々な説があります。

追放後は『南部但馬』と名乗り、静かな余生を過ごしていたそうです。

佐久間信盛 さくま のぶもり(1528?~1582)

信長家臣団の中でも特に重要な人物を表現した和歌。

『木綿藤吉、米五郎左、掛かれ柴田に、退き佐久間』の中に登場する『退き佐久間(のきさくま)』の人。

『退き佐久間』とは、退却戦(しんがり)が得意な人という意味。

(すぐに逃げる卑怯者という意味ではありません)

信長の人生において最大の宿敵である、対本願寺の総大将だったのが信盛でした。

しかし、なかなか攻略できず、信長に怠慢を指摘されてしまいます。

本願寺攻めが進まなかったことも含め、全部で19個の難癖を付けられ、高野山に追放されました。

明智光秀 あけち みつひで(??~1582)

戦国時代の中でも、かなり有名な武将。

本能寺の変を起こした張本人。

有名な割には、前半生が謎に包まれた人物でもあります。

信長と足利義昭を仲介したことがキッカケとなり、織田家に仕えることとなります。

その後は、主に丹波攻略で活躍。

比叡山の焼き討ちにも参加。

秀吉同様、織田家の古参ではないにも関わらず、異例の出世を遂げ信長の覇道に大きく貢献しました。

しかし、1582年6月2日、突如として信長に反旗を翻し、本能寺を襲撃。

『敵は本能寺にあり!』

この歴史をひっくり返す大事件により、信長の野望は砕かれました。

しかし、その後の対応が後手後手に回り、中国地方から戻ってきた(中国大返し)羽柴秀吉との戦い(山崎の戦い)で敗れ、敗走中に落ち武者狩りに襲われ亡くなりました。

世紀の謀反人でありながら、必ずしも悪人とはされず、奥さんとも仲睦まじかったと伝わっています。

また、光秀が本能寺の変を起こした動機は、現在でも定説が無く、様々な憶測が飛び交っています。

羽柴秀吉 はしば ひでよし(1537~1598)

後の『豊臣秀吉』。

信長亡き後に、天下統一を成し遂げた人物。

信長家臣団の中でも特に重要な人物を表現した和歌。

『木綿藤吉、米五郎左、掛かれ柴田に、退き佐久間』の中に登場する『木綿藤吉』の人。

『木綿藤吉(もめんとうきち)』とは、木綿のように使い勝手が良好で、よく働く人物と言う意味。

(藤吉は、秀吉の通称)

貧しい身分から天下人までのし上がった出世頭として有名ですが、その出自はハッキリしていません。

若かりし頃の『蜂須賀小六』との出会いのエピソードは創作だそうです。

18歳の頃に信長に仕えたようで、桶狭間の戦いにも参戦。

その翌年に、生涯の伴侶となる『ねね』と結婚しています。

その後も活躍を続け、中国地方攻略の総大将となり、毛利氏と対峙中に本能寺の変が発生。

急遽、毛利氏と和睦を結び、信長の弔い合戦のため、京都に引き返します。

この時の迅速な退却劇は『中国大返し』と呼ばれ、後世まで語り継がれています。

そして、山崎の戦いで明智光秀を撃破。

清須会議、柴田勝家との賤ケ岳の戦いに勝利し実権を握り、天下人への道を歩んでいくことになります。

なお個人的には、1590年 豊臣秀吉の天下統一を持って、戦国時代の終焉だと僕は思っています。

滝川一益 たきがわ かずます(1525~1586)

元々は、甲賀忍者の出身と伝わる人物。

柴田勝家、丹羽長秀、明智光秀、羽柴秀吉と並ぶ重臣。

信長が武田氏を滅ぼした後は、関東方面の統治を任されましたが、直後に本能寺の変が発生。

この機に乗じて暴れだした北条氏に手こずっている間に、京都では秀吉が光秀を討ち、後継者を決める清須会議も開かれ、世の中はどんどん進んでいきまいた。

関東方面軍の総大将を担うほどの実力者でありながら、清須会議に間に合わず、中央の流れから取り残されて失脚した可愛そうな人物です。

村井貞勝 むらい さだかつ(1517?~1582)

古くから信長に仕え、政治面で活躍した人。

信長が足利義昭を追放した後に、京都に常駐し政治や朝廷との交渉を任されました。

本能寺の変の際は、信長の息子の『信忠』と一緒にいたため、二条御所でともに討死しました。

金森長近 かなもり ながちか(1524?~1608?)

長篠の戦いや越前の一向一揆鎮圧で活躍した武将。

長近の『長』は、信長から一字を賜ったもの。

本能寺の変後は、柴田勝家に味方し敗れましたが許されて、秀吉に仕えました。

千利休に茶の湯を学んだ文化人としても著名です。

池田恒興 いけだ つねおき(1536~1584)

信長と乳母が同じだった乳兄弟。

その影響もあり、若かりし頃から信長に仕え、武田信玄と対峙したりして活躍しました。

本能寺の変の後、信長の後継者を決める『清須会議』にも参加している重臣。

その後は一貫して秀吉に味方していましたが、徳川家康・織田信忠連合軍と争った小牧・長久手の戦いで討死しました。

前田利家 まえだ としいえ(1538~1599)

奥さんの『まつ』とともに、大河ドラマの主人公にもなった有名な人。

血気盛んな若かりし頃、同朋を殺めて2年間の謹慎を食らっている猛者。

槍の扱いにも優れ『槍の又左(やりのまたざ)』の異名でも知られています。

信長存命中は、主に柴田勝家に従い、北陸方面の攻略で活躍。

佐々成政、不破光治とともに、柴田勝家の元で活躍した府中三人衆の一人。

この関係も有り、本能寺の変後も勝家に味方していましたが、わりと早くに降伏し、以後は秀吉に重用されます。

秀吉政権下では『五大老』に列せられ、徳川家康に唯一対抗できる人物と目されていましたが、関ヶ原の戦いの前年に死去。

利家が生きていれば、関ヶ原の戦いは別の結果になっていたかもしれないと言う人もいます。

加賀百万石の礎を築いた、ある意味、戦国時代を代表する人物です。

佐々成政 さっさ なりまさ(1536?~1588)

前田利家、不破光治とともに、柴田勝家の元で活躍した府中三人衆の一人。

しかし、本能寺の変後は利家と異なり、秀吉に徹底して対抗しました。

秀吉と家康が争った小牧・長久手の戦いで、家康が和議を結んだことを不服とし、大雪の北アルプスを越え、家康の説得に向かった『さらさら越え』の逸話は有名です。

ですが、最終的には頭を剃り上げて秀吉に降伏しました。

秀吉政権下では九州の肥後一国を与えられ統治していましたが、国内で一揆が発生。

黒田官兵衛などの助力により、何とか一揆は鎮圧しましたが、独力で解決出来なかった罪を問われ切腹を命ぜられ自害しました。

不破光治 ふわ みつはる(??~??)

前田利家、佐々成政とともに、柴田勝家の元で活躍した府中三人衆の一人。

ですが、北陸方面のみならず、雑賀攻めなど各地の戦いに参戦しています。

越前で亡くなったようですが、正確な没年は分かっていません。

本能寺の変の際は、すでにこの世になかったようです。

川尻秀隆 かわじり ひでたか(1527~1587)

信長の父『信秀』の代から仕えていた武将。

主に、信長の息子『信忠』に従い武田氏と対峙。

軍事に優れた武将でしたが、本能寺の変後に発生した武田旧臣の一揆によって亡くなりました。

森可成 もり よしなり(1523~1570)

元々は美濃の斎藤道三、義龍に仕えていた武将。

後に、信長に寝返りました。

信長の美濃攻略でも活躍。

浅井・朝倉軍との戦いで討死しました。

森長可 もり ながよし(1558~1584)

森可成の息子。

信長の息子『信忠』に従い、武田氏との戦いで活躍。

本能寺の変後は、秀吉に味方しまいた。

小牧・長久手の戦いで討死。

服部小平太 はっとり こへいた(??~1595)

桶狭間の戦いで、今川義元に一番槍をつけた人物。

しかし、反撃され膝を斬られて動けなくなってしまい、義元を討ち取ることは出来ませんでした。

ドラマや小説などで桶狭間が描かれる時には大抵登場する、ある意味有名な人物です。

毛利新介 もうり しんすけ(??~1582)

桶狭間の戦いで、今川義元の首をとった人。

服部小平太が一番槍を付けるも、膝を斬られ動けなくなったので、後から来た毛利伸介が首級をあげました。

ドラマや小説などで桶狭間が描かれる時には大抵登場する、ある意味有名な人物です。

弥助 やすけ(??~??)

信長に仕えていた黒人男性。

おそらく、アフリカ圏の人物と思われます。

元は宣教師の奴隷でしたが、信長に気に入られ家臣に取り立てられてました。

黒い肌を見た信長は汚れていると勘違いし、弥助の肌を洗いましたが白くなるどころが余計に黒光りして驚いた、という逸話が残っています。

本能寺の変の際は、信長に同行しており危機に陥りますが、なんとか脱出。

信長の息子『信忠』に危急を知らせた後、信忠軍として奮戦しましたが捕縛されてしまいまいた。

その後の消息は分かっていません。

天下布武

以上、織田信長の主要家臣団でした。

戦国時代に本当に天下統一を目指していた武将って、織田信長くらいなんじゃないかと僕は感じています。

よく『魔王』とか言われ、独裁者のような印象を持たれる信長ですが、一人で天下布武が実現出来るわけもなく、その覇道の後ろには多くの家臣たちの活躍があったのでした。

最後までお読みいただきありがとうございました。

他の戦国武将の家臣団に関して知りたい方は、コチラをご覧ください。