甲斐の虎『武田信玄』は、現在の山梨県と長野県を支配下に治め、その配下武将たちは、戦国最強とも言われています。

一般的に知られている武田二十四将を始め、後世にまで名の轟く有名な武田家臣団の一覧をご紹介します。

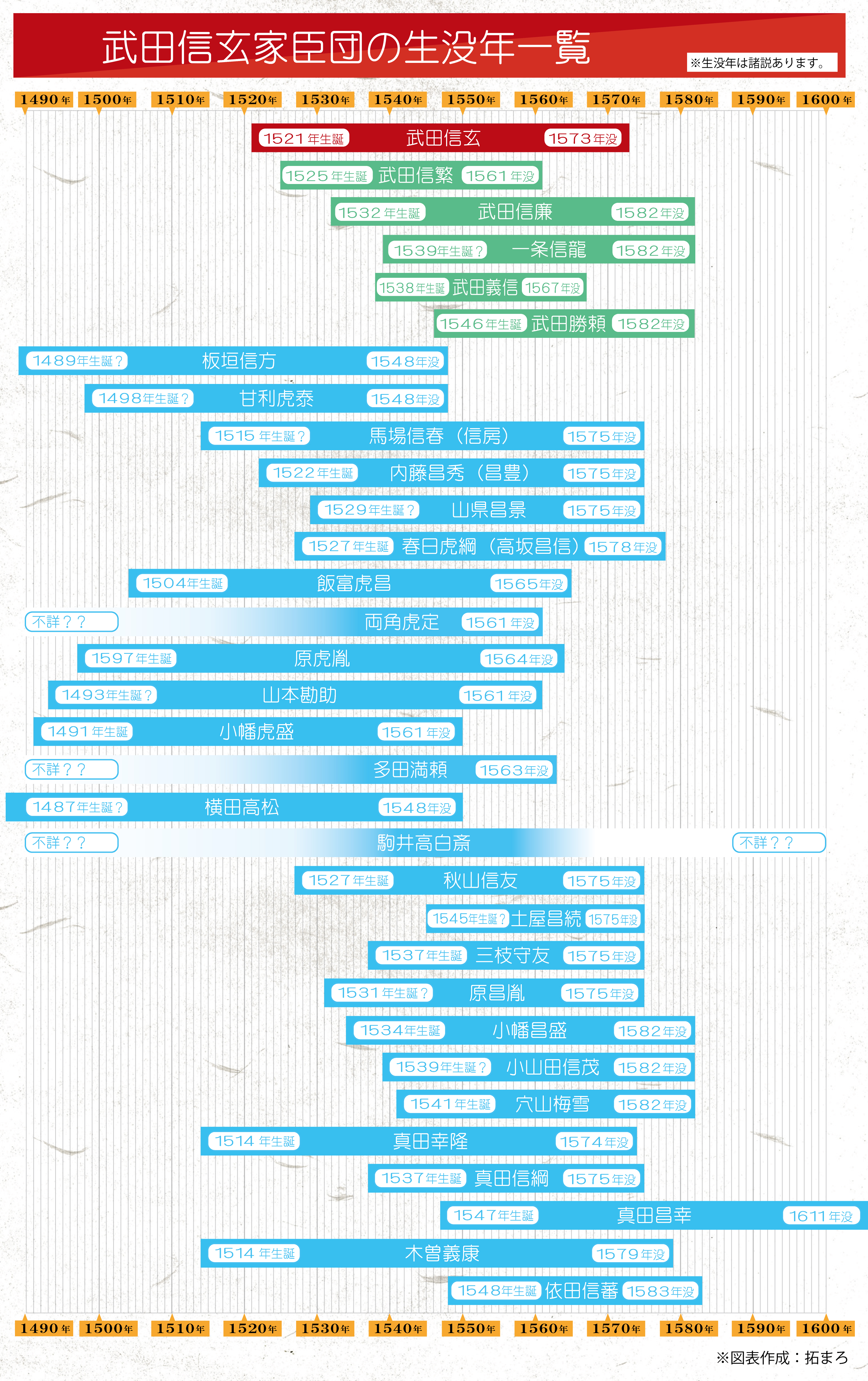

武田信玄の家臣団 生没年一覧

まずは、今回ご紹介する武田信玄家臣団を一覧にしました。各武将の生没年も合わせて確認できますので、活躍した時期が重なっている武将の確認などにもご活用ください。

武田家一門

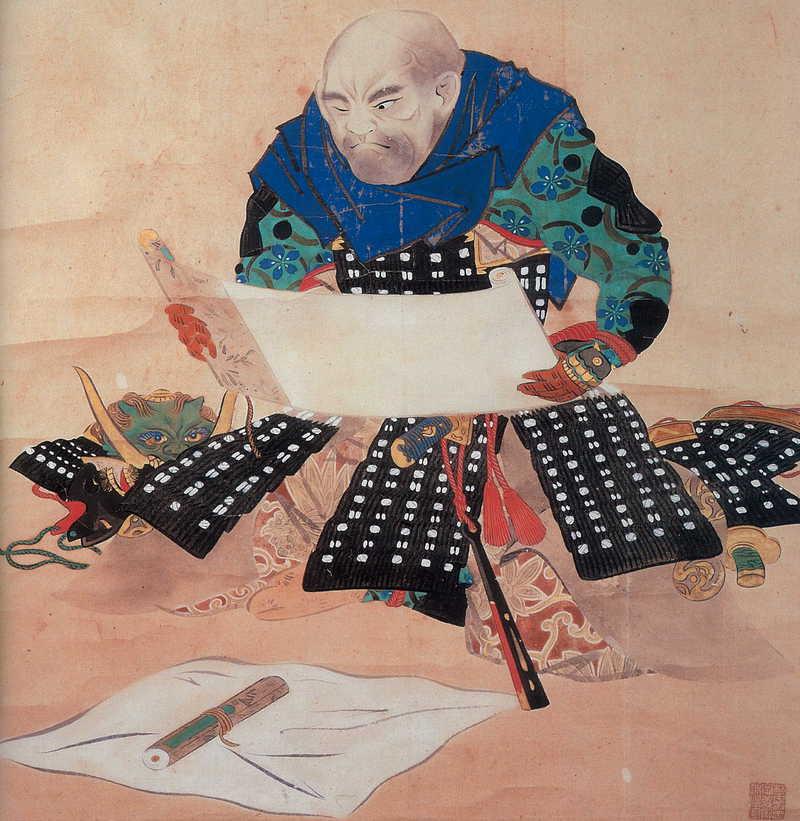

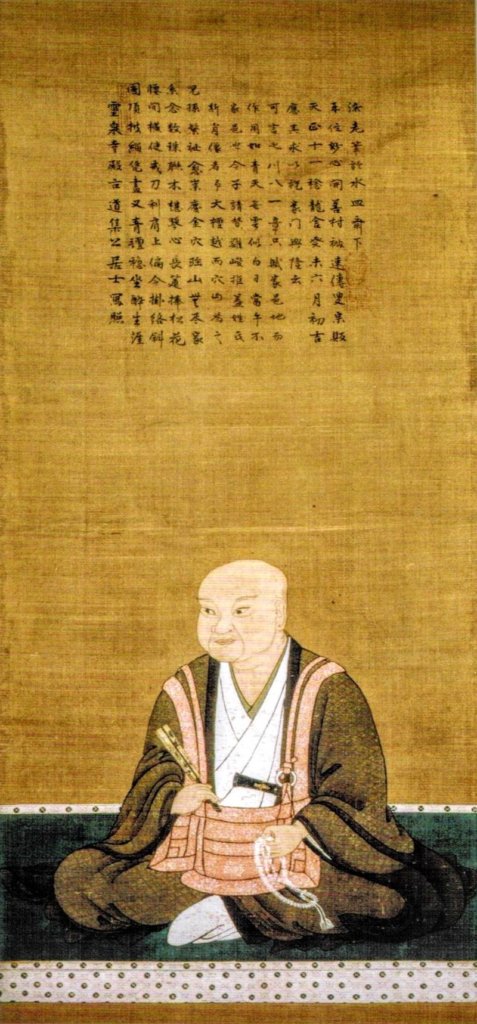

武田信玄 たけだ しんげん

甲斐の虎「武田信玄」

生年:大永元年(1521年)

没年:元亀4年(1573年)

言わずと知れた甲斐の虎。

戦国最強とも言われる武田軍は、信玄の巧みな人材登用を源としています。

父 武田信虎の追放で家督を継ぎ、上田原の戦いなどで敗北を喫するも、着々とその勢力を拡大し、晩年には甲斐、信濃、駿河のほぼ全域に加え、遠江、上野、飛騨の一部にまで、その版図を広げました。

その覇業の中でも、上杉謙信と激突した第四次川中島の戦いは、戦国時代屈指の激戦としても有名です。

また晩年に行われた三方ヶ原の戦いでは、若かりし頃の徳川家康を完膚なきまでに粉砕するなど、その勢いはとどまるところを知らず、最後まで快進撃を続けました。しかし、天下に号令をかけるため(諸説あり)、京へ上る途中で病に倒れ世を去りました。

武田信玄の覇業を支えた一部の武将たちは、「武田二十四将」(史料により人選に相違あり)として今も語り継がれています。

武田信繁 たけだ のぶしげ

信玄の弟「武田信繁」

生年:大永5年(1525年)

没年:永禄4年(1561年)

武田信玄の弟。武田の副将として、信玄を支えた名将として知られています。

第四次川中島の戦いでは、啄木鳥戦法を見破られ危機に陥った信玄本陣を守る為、上杉軍の3部隊を相手に大奮戦するという獅子奮迅の活躍を見せるも討死。

なお、後年に活躍する真田幸村の諱(いみな、本名のこと)である『信繁』は、この武田信繁の勇猛さにあやかり名付けたものです。

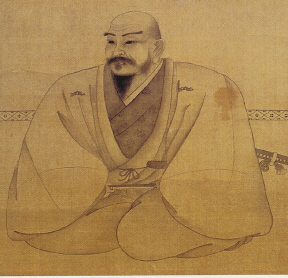

武田信廉 たけだ のぶかど

信玄の弟「武田信廉」

生年:天文元年(1532年)【諸説あり】

没年:天正10年(1582年)

武田信玄の弟。

信玄に似ていた為、影武者を務めていたとも言われています。

信玄の跡を継いだ勝頼が自害した後、捕縛され処刑されました。

画家としても著名で、信玄の母『大井夫人』の肖像を始め、多くの作品を残しています。

一条信龍 いちじょう のぶたつ

生年:天文8年(1539年)?

没年:天正10年(1582年)

武田信玄の弟。由緒ある家柄の甲斐源氏一条家を継いだ為、一条を名乗っています。

信玄晩年の西上作戦においては、戦国一の悪人と言われる松永久秀や、織田信長の宿敵である本願寺との外交を担当。

信玄亡き後、徳川家康に攻められて討死しました。

武田義信 たけだ よしのぶ

生年:天文7年(1538年)

没年:永禄10年(1567年)

信玄の嫡男。器量があり人望も高かったため、信玄の跡取りとして文句のない存在でしたが、信玄が今川家を攻めようとしたことで対立します。(義信の正室が今川義元の娘だったため)

守役だった重臣の飯富虎昌とともに、信玄への謀反を企てた疑いで幽閉。後に虎昌は処刑され、義信も自害。

義信自害は、おそらく信玄の命令によるものだと思われますが、この事件が後の武田家滅亡の遠因になったとも言われています。

武田勝頼 たけだ かつより

武田家の家督を継いだ「武田勝頼」

生年:天文15年(1546年)

没年:天正10年(1582年)

信玄の四男。信玄亡き後、長篠の戦いでの惨敗、その後武田家を滅亡させてしまった、ある意味有名な人物。

母は信玄の側室(諏訪御料人)であったため、本来は武田家を継ぐ立場ではありませんでした。しかし、嫡男 義信の自害、次男は盲目、三男は早世ということで、勝頼が信玄の後を継ぐことになります。

長篠の戦いで織田・徳川連合軍に惨敗するも勢力拡大に勤めましたが、徐々に劣勢となり、次々と家臣に見放されたと言われています。最後は、もはやこれまでと天目山で自害。

この自害をもって、戦国最強とも言われた武田軍は滅亡しました。

武田家臣団

板垣信方 いたがき のぶかた

生年:延徳元年(1489年)?

没年:天文17年(1548年)

信玄の父『信虎』の代から仕える、武田家の重鎮中の重鎮。信玄が若かりし頃の、武田家No.2とも言える存在。信玄の後見人も務め、信玄が幼い頃より側近くで仕えていました。

甘利虎泰とともに『職(しき)』という、政治の最高職を務めたとも言われています。

村上義清と激突した上田原の戦いにおいて、敵陣深くに斬りこみ、まさかの討死。その最後には謎が多く、自分の立場におごっていたとか、信玄を諫める為だったなど様々な説があります。

ちなみに、明治時代の自由民権運動で有名な『板垣退助』は、信方の子孫とされています。

甘利虎泰 あまり とらやす

生年:明応7年(1498年)?

没年:天文17年(1548年)

板垣信方と同じく、信玄の父『信虎』の代から仕える、武田家の重鎮中の重鎮。板垣信方とともに『職(しき)』という、政治の最高職を務めたとも言われています。

信方と虎泰の二人を合わせて『両職(りょうしき)』とも言います。

武田流軍学を記した甲陽軍鑑では、山本勘助がその戦上手を褒めたたえるほどの猛将。

板垣信方同様、上田原の戦いでまさかの討死を遂げました。

馬場信春 ばば のぶはる

武田四天王の一人「馬場信春」

生年:永正12年(1515年)【諸説あり】

没年:天正3年(1575年)

『不死身の鬼美濃』の異名を持つ重臣。武田四天王(武田四名臣)の一角。名前は『信房』とする場合もあります。

生涯70回の戦場に臨むも、かすり傷ひとつ負わなかったという伝説があります。

信玄亡き後の長篠の戦いにおいて、敗走する勝頼を守り抜くため しんがりを務めるも、大奮戦の末に討死しました。

内藤昌秀 ないとう まさひで

武田四天王の一人「内藤昌秀(内藤昌豊)」

生年:大永2年(1522年)

没年:天正3年(1575年)

信玄の弟『信繁』が川中島に散った後、実質武的に武田の副将格だった名将。武田四天王(武田四名臣)の一角。『内藤昌豊』という名が有名ですが、正しくは『昌秀』であるとされています。

その器量を信玄は『昌秀ほどの人物であれば、この程度の活躍は当たり前!』と評しており、戦での活躍を評する『感状』を、昌豊には一通も贈りませんでした。昌秀自身も、感状などには拘っておらず、全く気にしていなかった様子。

ある意味、信玄との絆の固さがうかがえるエピソードです。

信玄亡き後の長篠の戦いにおいて、勝頼を逃がすため戦場に踏みとどまり奮戦するも、討死しました。

山県昌景 やまがた まさかげ

武田四天王の一人「山県昌景」

生年:享禄2年(1529年)?

没年:天正3年(1575年)

飯富虎昌の弟。武田四天王(武田四名臣)の一角にして、武田軍を代表する猛将。身長は低かったらしい。

山県隊は甲冑を真紅に染め抜いており、その姿は『赤備え』と言われ、近隣諸国にもその強さを恐れられていました。三方ヶ原の戦いでは、徳川家康を完膚なきまでに叩きのめし、恐怖した家康は糞を漏らしてしまったほど。

信玄亡き後の長篠の戦いで、赤備えを率いて突撃するも全身に銃弾を浴びて討死。一説には、両手を撃ち抜かれ手が使えなくなった昌景は、口に采配を加え指揮を執るという壮絶なものだったと言われています。

春日虎綱 かすが とらつな

武田四天王の一人「春日虎綱(高坂昌信)」

生年:大永7年(1527年)

没年:天正6年(1578年)

『逃げ弾正』の異名を持つ武将。武田四天王(武田四名臣)の一角。『高坂昌信』の名前で知られていますが、正しくは『春日虎綱』とされています。

かなりの美男子だったらしく、信玄とのBLでも有名な人物です。

他の四天王と異なり、上杉謙信の抑えとして信濃を守っていたため、長篠の戦いには参戦していません。そのため、四天王の中で唯一生き残った人物でもあります。

長篠で敗れボロボロになって帰国した勝頼に、新しい衣服を与えるなどの優しさも持っていました。武田流軍学の書である『甲陽軍鑑』の原著者とも言われています。

飯富虎昌 おぶ とらまさ

赤備えの元祖と伝わる「飯富虎昌」

生年:永正元年(1504年)

没年:永禄8年(1565年)

「甲山の猛虎」の異名を持つ豪傑で山県昌景の兄。信玄の嫡男『義信』の守役。

甲冑を赤で統一した『赤備え』の元祖としても知られる武田家随一の猛将。

義信が謀反の疑いをかけられた際、その責任を問われ処刑されました。

両角虎定 もろずみ とらさだ

生年:不明

没年:永禄4年(1561年)

信虎、信玄の二代に仕えた重臣。苗字は『両角』『室住』『諸角』、名は『虎定』『虎光』『昌清』など様々な説があります。

上杉謙信と激突した『第四次川中島の戦い』において、信玄の弟『信繁』とともに奮戦するも討死。かなりの高齢だったと言われています。

原虎胤 はら とらたね

生年:明応6年(1497年)

没年:永禄7年(1564年)

甲陽五名臣の一人。数々の合戦に参陣し、全身に53カ所もの傷跡があった猛将。

信玄と一緒に出家したため『清岩(せいがん)』とも名乗っていました。なお、直前の合戦で負傷していたため、第四次川中島の戦いには参陣していません。

最後は病に倒れますが、その死を惜しんだ信玄は『限りなき武功を現せし真の剛の者なり』と、虎胤と評しています。

山本勘助 やまもと かんすけ

甲陽五名臣の一人「山本勘助」

生年:明応2年(1493年)【諸説あり】

没年:永禄4年(1561年)

多くの謎に包まれた片目の天才軍師。足も不自由だったとか。

かつては実在を疑われていましたが、現在ではその存在が証明されています。(ただし、現在に伝わっているような軍師であったかは不明)

各国を放浪した後、板垣信方に器量を認められ武田家に仕えることになります。また、築城の名手としても知られています。

第四次川中島の戦いで『啄木鳥戦法(挟撃作戦)』を考案し採用されるも、上杉謙信に見破られ武田軍は大ピンチに陥ります。勘助は責任を感じ、上杉軍の真っただ中に単身突撃し、討ち取られたと伝わっています。

小幡虎盛 おばた とらもり

生年:文明13年(1491年)

没年:永禄4年(1561年)

『鬼虎』と呼ばれた猛将。甲陽軍鑑を完成させた『小幡景憲』の祖父にあたる人物。

前進には戦で負った傷跡が40カ所もあったそうです。

第四次川中島の戦いの直前に、惜しくも病に倒れました。

多田満頼 ただ みつより

甲陽五名臣の一人「多田満頼」

生年:不明

没年:永禄6年(1563年)

夜戦が得意だった豪傑で、鬼退治をしたという伝説を持つ人物。

第四次川中島の戦いの時点で病を得ていったため、参戦出来ず。それから約2年後に病没。

横田高松 よこた たかとし

甲陽五名臣の一人「横田高松」

生年:長享元年(1487年)?

没年:天文19年(1550年)

全身に31カ所の傷跡があったという猛将。

上田原の戦いで敗れた後、信玄は挽回を狙って村上義清が籠る砥石城を責めるも、再度敗戦。高松はしんがりを務め、壮絶な最期を遂げました。

駒井高白斎 こまい こうはくさい

生年:不明

没年:不明

『高白斎』は出家後の法名で、実名は『政武』と言われていますがハッキリしていません。戦での活躍よりも、今川や北条との外交で活躍した人物。

武田家の法律(分国法)である『甲州法度次第(こうしゅうはっとのしだい)』の考案にも尽力。彼が残した日記『高白斎記』は、現在の武田氏研究に大きな役割を果たしています。

秋山信友 あきやま のぶとも

武田の三弾正の一人「秋山信友」

生年:大永7年(1527年)

没年:天正3年(1575年)

『槍弾正』の異名を持つ猛将。

なお、『逃げ弾正』春日虎綱、『攻め弾正』真田幸隆、そして『槍弾正』秋山信友の三人を総称して『武田の三弾正』と呼びます。実名は『虎繁』とする場合もあります。

信玄晩年の西上作戦の途中で、美濃岩村城を攻略。その際、美女として名高かった織田信長の叔母を側室にしたため、信長に恨まれてしまいます。

長篠の戦いでは岩村城を守備し善戦。しかし織田方が偽りの和議の使者を送ろ、その誘いに乗ってしまったところを捕縛。磔にされ。そして処刑されました。

土屋昌続 つちや まさつぐ

土屋昌続

生年:天文14年(1545年)?

没年:天正3年(1575年)

名前は『昌次』とされる場合も。信玄の側近くに仕えた6名、三枝守友、曽根昌世、真田昌幸、甘利昌忠、長坂昌国とともに『奥近習六人衆』に数えられています。

長篠の戦いにおいて銃弾が飛び交う中、織田・徳川軍に肉薄するも全身に銃弾を受け討死しました。

三枝守友 さえぐさ もりとも

生年:天文6年(1537年)

死没:天正3年(1575年)

名前は『昌貞』とされる場合も。山県昌景隊の一員。山県昌景から、名刀『吉光』を拝領したと言うエピソードも残っています。

長篠の戦いでは、長篠城を監視する別動隊として活躍。徳川四天王の一人 酒井忠次率いる軍と激突し獅子奮迅の活躍を見せるも、力及ばず討死しました。

原昌胤 はら まさたね

原昌胤

生年:享禄4年(1531年)?

没年:天正3年(1575年)

似た名前の『原虎胤』とは、特に血のつながりはありません。どちらかと言うと、内政や外交で活躍した武将。長篠の戦いで討死しました。

小幡昌盛 おばた まさもり

小幡昌盛

生年:天文3年(1534年)

没年:天正10年(1582年)

甲陽五名臣の一人である小幡虎盛の息子(次男)。内藤昌秀の部隊に属し、原虎胤の娘を正室に迎えています。

武田勝頼が天目山で自害する数日前に病死しました。

小山田信茂 おやまだ のぶしげ

生年:天文8年(1539年)?

没年:天正10年(1582年)

母親が信玄の叔母なので、信玄とはいとこの関係に当たります。

小山田氏は武田の配下に属してはいましたが、どちらかというと家臣というよりも、有力国衆として武田氏に従属していた感じです。

北条氏と戦った時には、猛将として知られる北条氏照を撃破するなど、武勇に長けた人物。

長篠で織田信長に敗れ、衰退していく武田氏を見限り勝頼に反旗を翻します。このダメ押しとも言える信茂の裏切りが、実質上、武田家の滅亡を決定づけました。

この後、織田家に取り入ろうとしましたが、裏切り者の汚名が影響し、息子とともに処刑されてしまいました。

穴山梅雪 あなやま ばいせつ

穴山梅雪

生年:天文10年(1541年)

没年:天正10年(1582年)

『梅雪』は出家後の法名。実名は『信君』。母親は信玄のお姉さんなので、信玄の甥にあたります。穴山氏は代々武田氏と婚姻関係を結んでいるので、武田氏とは親密な関係でした。

が、勝頼の代になり衰退していく武田家を見限って、徳川家康に寝返り。小山田信茂の裏切りと共に、武田家にトドメをさすような裏切りでした。

しかしながら、信茂と違い梅雪は許され所領を安堵されています。ところが、その人生はわずか3か月後に終わりを迎えます。

堺見物をしていた時に、まさかの本能寺の変が勃発。急いで所領に逃げている最中で、一揆に襲われ帰らぬ人となりました。

真田幸隆 さなだ ゆきたか

真田幸隆

生年:永正10年(1513年)

没年:天正2年(1574年)

『攻め弾正』の異名を持つ謀将。実名は『幸綱』とも。真田幸村の祖父にあたる人物です。

信玄の父『信虎』に敗れ、一時期所領を追われ長野業正の元に身を寄せていましたが、後に信玄に仕えました。

信玄が『砥石崩れ』と呼ばれる大敗北を喫して攻略できなかった砥石城を、謀略を用いてわずか1日で攻略しました。

信玄が世を去った翌年に亡くなりました。

真田信綱 さなだ のぶつな

生年:天文6年(1537年)

没年:天正3年(1575年)

真田幸隆の嫡男。真田昌幸の兄。真田幸村から見ると叔父にあたります。

第四次川中島の戦いにも参陣し、危機的状況に陥った信玄の本陣を守るため奮戦。長篠の戦いでは、銃弾の中で奮戦するも壮絶な討死を遂げました。

真田昌幸 さなだ まさゆき

真田昌幸

生年:天文16年(1547年)

没年:慶長16年(1611年)

真田幸隆の三男。あの真田幸村の父親です。長篠の戦いで、長男『信綱』、次男『昌輝』が討死したため、真田家の当主となります。

武田家滅亡後は、真田家の生き残りのため、徳川、北条、上杉、織田、豊臣など、状況に合わせて多くの大名に仕えました。そのような経緯から、秀吉をして『表裏比興の者』と言わしめました。(表裏比興とは老獪で抜け目ないというような意味です)

関ヶ原の戦いにおいて、真田家を存続させるため、自身と次男の幸村は西軍に、長男の信之は東軍に味方するという作戦を慣行。この時の父子の別れが『犬伏の別れ』と言われる有名なエピソードです。

居城の上田城では、徳川の大軍を2度に渡り撃破。とくに二度目の上田城攻めを受けた時は、少数の兵で徳川秀忠軍を翻弄。

その巧みな戦術にハマった秀忠は、関ヶ原の本戦に間に合わないという大失態を犯したと言われています。

武田、上杉、北条、徳川といった巨大勢力の狭間で、小さな真田家を生き残らせたその実力。まさしく戦国時代きっての名将と言っても決して過言ではありません。

木曽義康 きそ よしやす

生年:永正11年(1514年)

没年:天正7年(1579年)

『木曽』の名が示す通り、鎌倉幕府を開いた源頼朝のいとこ『木曽義仲』の末裔にあたる人物。息子の義昌が信玄の三女の正室に迎えたことで、一門衆と同様の扱いを受けていました。

依田信蕃 よだ のぶしげ

生年:天文17年(1548年)

没年:天正11年(1583年)

元々は信濃の諏訪氏に従っていましたが、後に武田家に臣従。なお諏訪氏は勝頼の生母『諏訪御料人』の実家です。

長篠で勝頼が敗退した際は、自身が守っていた城を開城し許されています。本能寺の変で信長が倒れた後には、徳川家康に仕えました。

戦国最強!風林火山

以上、武田信玄の主要家臣団でした。

歴史ファンの中でも、武田軍を戦国最強に推す方は少なくありません。孫子の兵法を熟知し、巧みな人材活用術で多くの戦場に臨んだ武田信玄。

もし信玄がもう少し長生きし、織田信長と激突していたらどうなっていたんだろう?戦国ファンであれば、一度は考えたことがあるであろう歴史ロマンです。

信長は信長の魅力があり、信玄は信玄で別の魅力があります。

風林火山の旗の下に集った戦国最強軍団とも言われる武田軍。まさに多くの歴史ファンが憧れる、戦国ロマンを象徴する男たちなのではないでしょうか。

他の戦国武将の家臣団に関して知りたい方は、コチラをご覧ください。

戦国武将を様々な角度でランキングにしてみた記事はコチラ。

【↓参考にした主な書籍↓】