平安時代に活躍した二人の女流文学者。

一人は中宮定子に仕えた枕草子の作者『清少納言』

枕草子の作者『清少納言』

そしてもう一人は中宮彰子に仕えた源氏物語の作者『紫式部』

源氏物語の作者『紫式部』

同じ時代を生き、同じような経歴を持つ二人の才女ですが、その性格は全く真逆。

例えるならば・・・

私は『陽』

わたくしは『陰』

それぞれ違った魅力を持った二人の才女、恋人にするなら、あなたはどちらを選びますか?

本記事は音声でも解説しています。本文を読むのが面倒な方や、他のことをしながら聴き流したい方はぜひご活用ください。

清少納言と紫式部!徹底比較!!

今回の記事では、

・清少納言と紫式部が属した後宮の雰囲気から比較

・清少納言と紫式部の父親の教育方針からの比較

といった3つのポイントから、両者の性格を探っていきます。

全ての項目で、見事に正反対となる興味深い結果になっていますよ。

枕草子と紫式部日記から比較

では、まずは二人が後世に残した作品の内容から比較してみましょう。

清少納言は『枕草子』を元に、そして紫式部は『紫式部日記』を元に検証してみましょう。

二人はともに博識で、その知識を披露する姿が二つの作品から読み取れるのですが、その姿は実に対照的です。

豊富な知識を披露する清少納言

まずは私、清少納言から。

枕草子の二九九段『雪のいと高う降りたるを』という章段を見てみると、彼女はその豊富な知識(漢詩の知識)を利用した巧みな演出を披露し、主人である定子や女房仲間からも称賛を浴びる場面が描かれています。

また、枕草子 八二段『頭の中将の、すずろなるそら言を』という章段でも、漢詩の知識を使って男性貴族(藤原斉信)と、互角にやりとりするシーンが描かれています。

この当時、漢字は男性が書く文字とされ、ましてや漢詩の知識などは女性が持つ教養ではない、という考えが一般的でした。

にも関わらず、その知識をおおっぴらに披露し、その出来事を枕草子に書き残しているあたりに、彼女の性格が窺えるのではないでしょうか?

つまり、清少納言の性格は、

・男性貴族に臆することなく、自身の知識で受けて立つ気の強い性格

ということになります。

豊富な知識を隠す紫式部

続いてわたくし、紫式部です

紫式部日記の中には、清少納言について言及している非常に有名な部分があるのですが、ここで紫式部は痛烈な批判を浴びせています。その内容を要約すると・・・

清少納言という人は漢字を書き散らし、その知識も中途半端ですね!!

このようになります。

なお、紫式部の清少納言批判に関しては、コチラの記事で詳しく解説しています。

また、漢字は男性が書く文字とされていたことはすでにお伝えした通りですが、紫式部は主である中宮彰子に漢詩の講義をお願いされた際、周囲の目を気にして人目に付かないようにこっそり講義していたことが綴られています。

これは、漢字の読み書きができるという博識さが周囲にバレることを恐れての行動でした。

以上のことから、推測できる彼女の性格、それは、

周りの目を気にする引っ込み思案な性格

このような性格を読み取る事ができます。

清少納言と紫式部が属した後宮の比較

次に、二人が仕えた女性とその周辺の雰囲気から彼女たちの性格を考えていましょう。

現代風に言うと、職場の雰囲気と上司を比較する感じです。

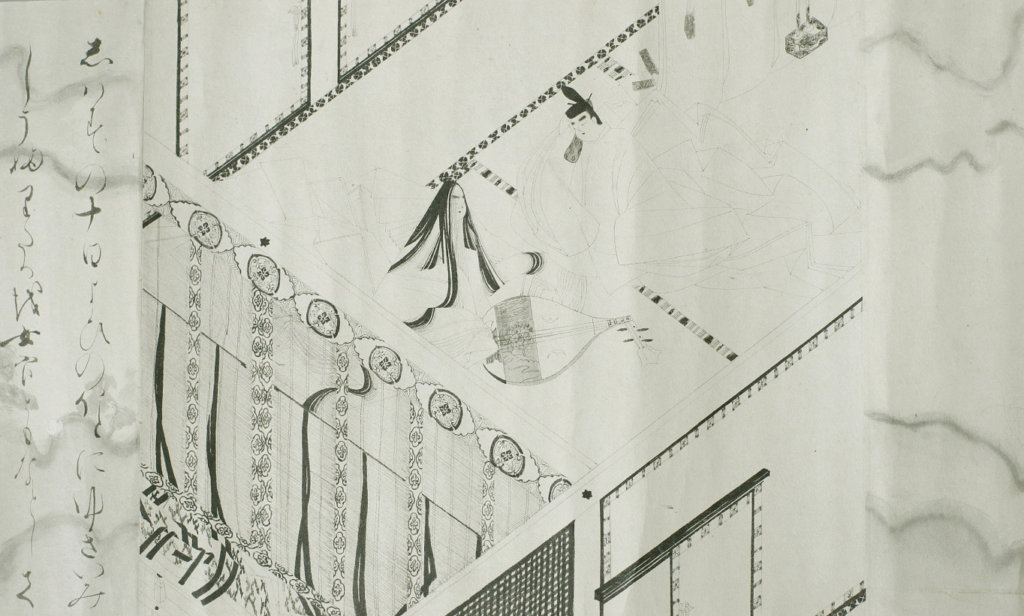

清少納言が仕えたのは『藤原定子(ていし)』

中央の女性が藤原定子

紫式部が仕えたのは『藤原彰子(しょうし)』

藤原彰子(右)と紫式部(右下)

この定子と彰子、それぞれを中心とした後宮(清少納言と紫式部の職場)の雰囲気も全く違うものとなっているのです。

定子サロンの清少納言

まずは私、清少納言と定子様から。

枕草子 九三段『無名といふ琵琶の御琴を』という章段で、定子が楽器の名前もモジって知的な冗談(ダジャレ)を言う一コマが綴られています。そして、清少納言はその冗談を称賛しています。

また、枕草子 八七段『職の御曹司におはします頃、西の廂にて』という章段では、庭に作られた雪山がいつ頃溶けて無くなるかと、清少納言ら定子に仕える女性(女房)たちが賭けをしている場面があるのですが、一緒になって楽しんでいる定子の姿が描かれています。

※なお、最終的には清少納言が賭けに勝ちそうになったところで、その雪山は定子の命令で壊されてしまいます。この定子の判断にはいろいろな捉え方があるのですが、枕草子の文脈から察するに、賭けに勝って調子に乗るであろう清少納言を諫めるためだったと考えられます。

つまり、定子後宮では、トップである定子自らがジョークを言うような明るい雰囲気が漂い、清少納言たち女房にも一緒になって楽しんでいたことが窺えます。

ここから分かる定子サロンの雰囲気、それは、

・定子サロンは女房たちが自由に物事を楽しめる明るい空間であったこと

このような明るい雰囲気が漂い、清少納言もその明るい性格を十分に発揮していたことが窺えます。

彰子サロンの紫式部

続いてはわたくし、紫式部と彰子様です。

紫式部日記で、彼女はこのようなことを言っています。

彰子様はたいそう上品で奥ゆかしい性格ですが、少し遠慮しすぎる所があります

彰子様のサロンは新鮮味が無く面白くないと、殿上人の方々が噂してることを私は知っています

上級の女房たちが引っ込み思案で、殿上人の方がいらっしゃった時も、恥ずかしがってモジモジしているのには困ったものです

紫式部がこのような発言をした背景をちょっと解説します。

紫式部が彰子に仕えた際、先代であった定子後宮の明るく楽しい雰囲気がすでに語り草となっていました。

このことにより、貴族たちは定子サロンを懐かしみ、彰子サロンに魅力を感じていなかったようです。

つまり、定子サロンの後を担う事になった彰子と紫式部には、大きな負い目があったという事です。

ここから分かる紫式部の性格。それは、

・定子サロンの伝説に気後れし、強い負い目を感じる嫉妬心の強さ

このように、彰子サロンと紫式部は、派手さが無く、少しおとなしい印象となっています。

父親の教育方針が与えた影響

清少納言は、おしゃべりで明るく朗らかな天真爛漫な性格。

紫式部は、目立つことを嫌う、どこか影のある性格。

そんな二人の性格の違いは、彼女たちを育て上げた父親の教育方針の違いにもあったのです。

それぞれの父親が、それぞれをどのように育てあげたのか?彼女たちの父親の教育方針の違いを比較しながら、清少納言と紫式部の性格の違いを紐解いてみたいと思います。

清少納言の父親「清原元輔」

清少納言の父親は『清原元輔(きよはらのもとすけ)』という人物です。

清原元輔/Wikipediaより

歌人としても著名で、和歌の上手な36人を集めた『三十六歌仙』の一人にも名を連ねています。

その和歌の詠みっぷりは相当なものでして・・・、父の名声を汚してはならぬと、私は和歌に苦手意識を持っていました・・・。

そんな元輔には、こんなエピソードが残っています。

加茂祭で、馬に乗っていた元輔は落馬してしまいました。

その時、頭にかぶっていた冠が脱げて、元輔の光り輝く禿げ頭が露わになります。

当時、人前で冠を脱いで頭をさらけ出すと言うのは、現代で言う所の人前でパンツを脱ぐような恥ずかしい行為とされていました。

祭りの見物客が唖然とする中、元輔は冠をかぶり直しもせず、自らが禿げ頭だったせいで烏帽子がツルっと脱げてしまったことを、周囲に説明し始めました。

すると周囲は大爆笑に包まれました。

この逸話から、元輔は自らの禿げ頭をネタにしてピンチを切り抜けるような、ユーモアの持ち主だったことが分かります。

枕草子を見てみると、清少納言は明るくて図太く、さらに少しおっちょこちょいな性格をしていたような印象を受けます。

おそらく、この性格は父の元輔譲りではないだろうかと思われます。

また清少納言は、元輔がかなり高齢に(50代後半と思われる)なってからの子供で、しかも末っ子でした。

元輔からすれば祖父と孫のような年齢差で、とても可愛がられて育てられたことが想像できます。

ピンチを笑いに変えるようなユーモアを持った元輔の影響、そして高齢での末っ子でとても可愛がられて育ったこともあって、清少納言の明るく朗らかで図太い性格が育まれたのではないでしょうか。

紫式部の父親「藤原為時」

一方、紫式部の父親はどうだったのでしょうか?

紫式部の父親は『藤原為時(ふじわらのためとき)』と言います。

私は父から、かなり厳格な教育を受けて育ちました

為時は紫式部の弟に、日々漢詩を教えていました。

姉の紫式部はその様子を見て、父の講義を盗み聞きしていたそうです。

すると紫式部はどんどん吸収していき、弟よりも漢詩の教養を身に着けてしまいました。

当時の常識として、漢詩は男性が身に着けるもので、女性が嗜むものではないとされていました。

そんな紫式部に対し、為時はこんな言葉を漏らします。

お前が男に生まれて来くればよかった・・・

そんな父の影響もあってか、紫式部は漢詩の知識をひけらかすことなく、主の彰子にもこっそりと漢詩の講義を行っています。

この辺は、主の定子と漢詩のやりとりを楽しんでいた清少納言とは全く逆です。

また、紫式部に宮廷出仕の要請が来た際も、彼女自身は乗り気ではありませんでした。

しかし、為時の相当な後押しがあり、結果的に紫式部は宮廷出仕を始めることになります。

この要請は、時の権力者『藤原道長』からのものであったこともあり、為時としては名誉を感じていたのかもしれません。

このような感じで、お堅い父親に育てられた紫式部は、ちょっと影のある控えめな性格に育っていったのではないでしょうか。

枕草子と紫式部日記から感じる全体の印象

では、最後に両者の文学作品から感じる全体的な印象を比べてみましょう。

これもまた、正反対の印象で面白いのですが、ここからは彼女たちの精神的な強さを読み取ることが出来ます。

精神的に強く明るい清少納言

では、清少納言から。

根本的に枕草子全体から漂うイメージは、常に華やかで明るい印象です。

この作品には、定子を始め男性貴族たちも多数登場し、平安貴族たちが優雅に描かれています。

また、清少納言自身の失敗談も記されているのですが、その失敗も臆することなく『笑い』に変えて、懐かしい想い出として綴られています。

枕草子に登場する人々は、いつも笑っているのです。

これが、清少納言の性格が『陽』である大きな理由です。

ただし、ひとつ注意しておかなければならない事があります。

それは、枕草子は、男性貴族たちの政権争いに巻き込まれた定子が没落していく真っただ中に書かれているという事です。

ところが、定子が没落していく最中にあっても、清少納言はその悲しい現実を一切書き残すことをしませんでした。むしろ定子の気高く美しい姿、そして定子との楽しかった想い出だけを枕草子に描いています。

ここからわかること、それは、清少納言の逆境に負けまいとする強い意志、つまり精神的な強さを見出すことができるのではないでしょうか。

なお、定子と清少納言に降りかかった悲劇については、コチラの記事で詳しく解説しています。

精神的に強く影のある紫式部

では、紫式部日記の印象はどうでしょうか?

紫式部日記には、清少納言に対する嫉妬心、周りの女房たちに対する憤りや悲壮感が書かれていることはすでに述べました。

そんな現状に嫌気がさした紫式部は、どうやら出家すら考えていたこともあったようです。

このように、妙にマイナス思考でちょっと暗いイメージこそが紫式部が『陰』である理由です。

しかし、彼女はその控え目な性格ながらも、主である彰子の成長を強く願い、懸命に彰子を支え続けたことも事実です。

その結果、頼りなかった彰子は、後に賢后と言われるほどの強い女性に成長します。

清少納言のような天性の明るさは持ち得なかった紫式部ですが、控え目ながらも強い意志を持った女性だったのではないでしょうか。

まぁ、相当な強い意志が無ければ、源氏物語のような長編小説を後世に残すことも出来なかったでしょう・・・。

明るい清少納言と影のある紫式部

このように、清少納言と紫式部の性格は正反対でした。

明るく気の強い清少納言

控え目で少し影のある紫式部

どちらにも、それぞれの魅力がありますね。あなたは、どちらが好みですか?

以上、清少納言と紫式部の徹底比較でした。

他にも容姿や名前など、いろんな角度から清少納言と紫式部を比較してみました。ぜひご覧になってみてください。

枕草子の記述を元に、清少納言の顔を3Dで復元してみた記事はコチラ。

源氏物語の記述を元に、紫式部の顔を3Dで復元してみた記事はコチラ。

【参考にした主な書籍】