清少納言が書いた「枕草子」

この枕草子の中には、約58名の人物が登場します。

しかし、58名の中にはひとつの章段にしか登場しない人物もおり、すべての人物を把握しておかなくても大丈夫なのなかと個人的には思っています。

枕草子自体が散文なので、一つ一つの章段に出てくる人物をその都度覚えておけば、内容がわからなくなることは基本的にはないです。

とは言え、頻繁に出てくる人物を把握しておくだけでも、清少納言の人間関係がわかったり、歴史的な部分との繋がりが見えたりと、枕草子を読む楽しさが増すこともまた事実です。

そこで今回は、枕草子の中でも特に重要な人物を10人を取り上げ、簡単な人物紹介、そして枕草子における重要度をご紹介します。

また、その人物が登場する章段も合わせて記載し、筆者個人が好きな章段に緑色のマーカーを付けていますので、該当する人物がどんな形で枕草子に登場するのかを知りたい方はぜひ参考にしてみてください。

※枕草子の章段数は底本によって違うため、本記事では比較的入手しやすい「角川ソフィア文庫 新版枕草子」に準拠しています。

藤原定子(中宮定子)

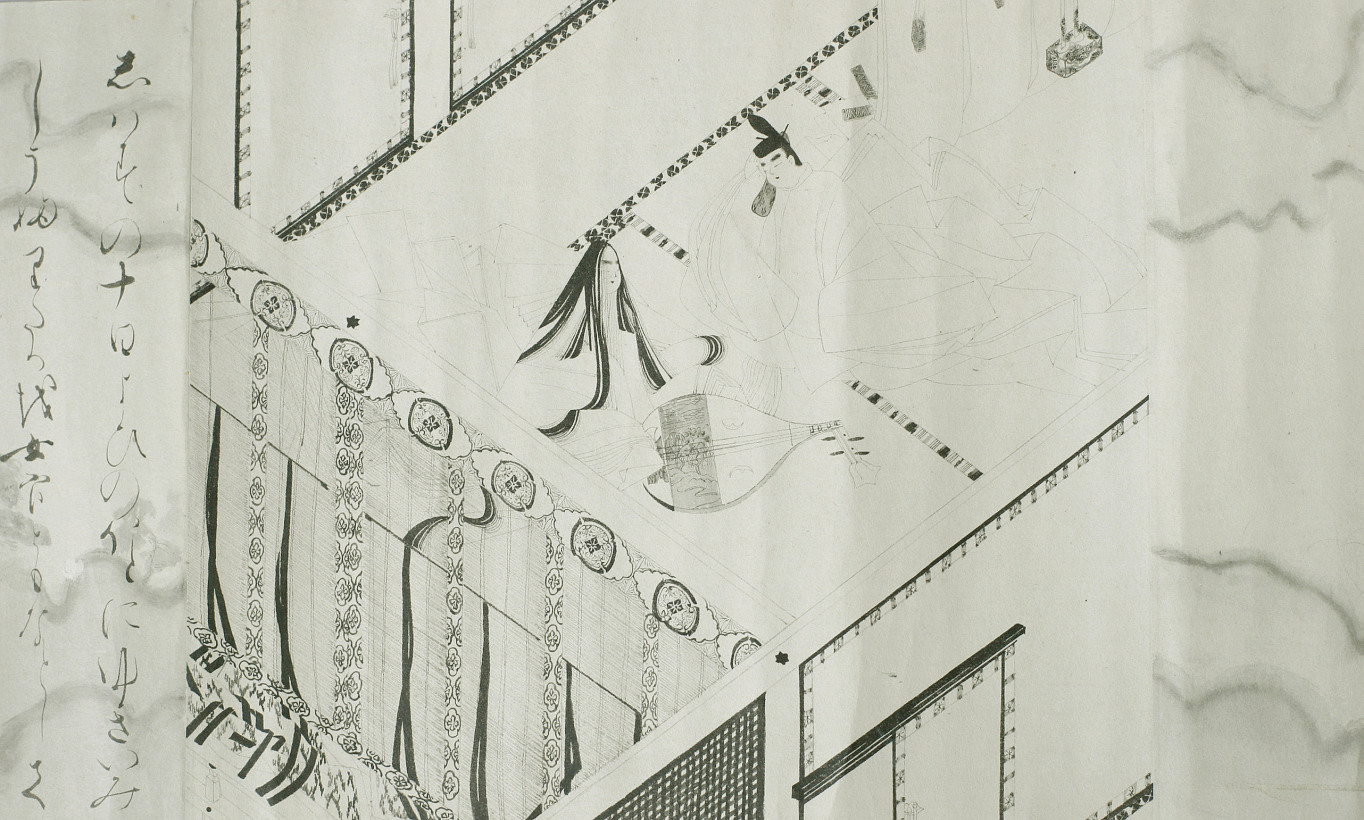

中宮定子(左側の女性)/Wikipediaより

【名前の読み方】ふじわらのていし

【生没年】貞元2年(977年)~長保2年(1001年)

【重要度】★★★★★

【登場章段】5・6・20・46・74・77・78・79・82・83・86・89・90・95・96・97・98・99・100・102・125・128・130・131・132・133・137・138・156・157・179・224・225・226・227・230・262・263・277・284・286・297・298・跋文

【解説】

枕草子における最重要人物です。定子は『中宮定子(ちゅうぐうていし)』と呼ばれる場合も多いですが、『中宮』とは天皇のお后様のことです。

定子は清少納言が仕えた人物であり、枕草子自体が『清少納言が定子に仕えていた時期の記録』といった側面を強く持っています。

定子と清少納言とは主従関係ではあったもののかなり気の合う仲だったようで、とても温かみのある女性たったことが枕草子を読むと伝わってきます。

また、枕草子の中で定子の登場回数は圧倒的に多く、枕草子の後書き(跋文)によると、枕草子の原本(現存していない)は定子から授かった白い紙に書かれていたようです。

とにかく、枕草子には「清少納言が定子に仕えていた華やかな時代の回顧録的な側面がある」ことや、「定子と清少納言が出会わなければ枕草子自体が書かれていなかった」ことなどから、枕草子を読む上で定子の存在は最も意識しておかなければならないと言えるでしょう。

藤原定子に関してはコチラの記事で詳しく触れていますので、ぜひご覧になってみてください。

藤原道隆

藤原道隆/Wikipediaより

【名前の読み方】ふじわらのみちたか

【生没年】天暦7年(953年)~長徳元年(995年)

【重要度】★★★★☆

【登場章段】20・32・89・100・125・130・138・156・179・263

【解説】

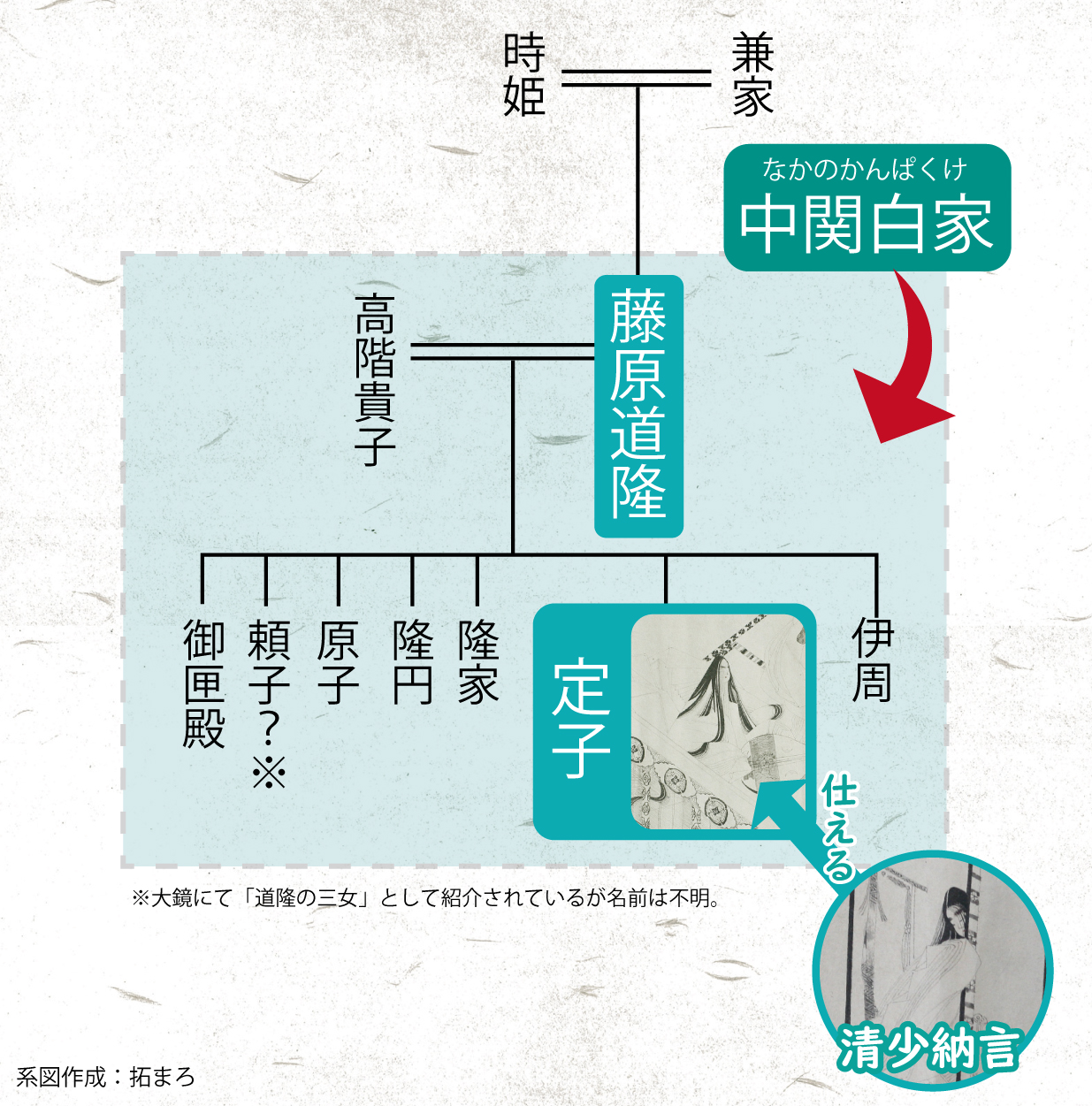

上記で紹介した中宮定子の父親です。中関白(なかのかんぱく)と呼ばれ、当時最高の地位まで上り詰めた人物。このことから、藤原道隆周辺の一族を『中関白家』と呼びます。

なお、中関白家が関わっている章段は枕草子の中でも特に華やかな場面ですし、定子や道隆含め一族が度々登場しますのでここで「中関白家」の家系図を紹介しておきます。

藤原道隆は容姿端麗で女性にモテるプレイボーイだったと伝わる一方、大酒のみで冗談をよく言う気さくなオジサンでもあったようです。

なお、彼の宮廷での権威は、定子の強大な後ろ盾となっており、彼の逝去後、定子の周辺は暗雲が立ち込めるようになっていきます。

藤原道隆に関してはコチラの記事で詳しく触れていますので、ぜひご覧になってみてください。

藤原伊周

【名前の読み方】ふじわらのこれちか

【生没年】天延2年(974年)~寛弘7年(1010年)

【重要度】★★★★☆

【登場章段】20・77・95・100・125・179・263・跋文

【解説】

定子の兄。父 藤原道隆ゆずりの美男子だったようで、その容姿端麗ぶりは枕草子でも触れられています。一方で、典型的な「ボンボンのお坊ちゃま」という印象があるものまた事実。

父 道隆の逝去後、関白の座をかけて藤原道長と争いますが、その政争に敗れてしまい京都から追放されます。

藤原伊周に関してはコチラの記事で詳しく触れていますので、ぜひご覧になってみてください。

藤原隆家

【名前の読み方】ふじわらのたかいえ

【生没年】天元2年(979年)~寛徳元年(1044年)

【重要度】★★★☆☆

【登場章段】

【登場章段】98・100・179・263

【解説】

定子の弟。

枕草子では若かりし頃の隆家が登場しており、特に九八段は藤原隆家が主役と言ってもいいような章段で、隆家の無邪気な姿と清少納言との貴重なやりとりが記録されています。

実際のところ、枕草子ではそこまで目立つ人物ではないのですが、藤原隆家の真骨頂は枕草子に描かれている頃よりも、もっと後の時代にあります。

あまり知られていないのですが、藤原隆家は日本を救った英雄であり、筆者的にはもっと知名度があっても良いと考えている人物です。枕草子というよりも、日本の歴史的に重要な人物なのです。

藤原隆家の英雄譚に関してはコチラの記事で詳しく触れていますので、ぜひご覧になってみてください。

藤原原子

【名前の読み方】ふじわらのげんし

【生没年】天元3年(980年)?~ 長保4年(1002年)

【重要度】★★★☆☆

【登場章段】86・89・100・263

【解説】

定子の妹。

藤原原子は枕草子の中で『淑景舎(しげいしゃ)』と呼ばれています。この呼称は、藤原原子が住んでいた建物が宮中の『淑景舎』であったことに由来します。他にも『中の姫君』と言った呼称で登場します。

枕草子一〇〇段によると、原子も姉の定子同様に美しい女性だったようです。

藤原原子に関してはコチラの記事で詳しく触れていますので、ぜひご覧になってみてください。

一条天皇

【名前の読み方】いちじょうてんのう

【生没年】天元(980年)~ 寛弘8年(1011年)

【重要度】★★★☆☆

【登場章段】6・20・46・77・78・83・89・99・100・101・124・128・130・132・133・137・156・157・230・276・277・297・跋文

【解説】

定子の夫で第66代天皇。在位期間は986年~1011年。

一条天皇の時代は、枕草子や紫式部の源氏物語に代表される女性が書いた王朝文学の全盛期です。この時代に国風文化が誕生していること、また藤原道長による摂関政治期の天皇に当たることから、枕草子云々よりも日本史において重要な天皇です。

定子の夫であることから枕草子にはよく名前が出てくるのですが、一条天皇ご自身がメインで活躍するシーンは少なめです。

一条天皇は定子没後も、彼女の事を愛し続けたと言われています。

橘則光

【名前の読み方】たちばなののりみつ

【生没年】 康保2年(965年)~没年不明

【重要度】★★☆☆☆

【登場章段】78・80・128

【解説】

清少納言の最初の夫。悪い人では無かったが性格の不一致から後に離婚しています。とは言え、離婚後も清少納言とは夫婦の時と変わらずに接していたらしく、関係は良好だったようです。

「今昔物語集」によると、橘則光は武勇に優れた体育会系と伝えられており、そのイメージが一般的になっています。

ところが枕草子ではお笑い担当のようなポジションになっており、特に枕草子八〇段では、里帰りしていた清少納言の居場所を問い詰められ、口いっぱいに海藻を詰め込んでその場を乗り切るという珍妙な行動にでています。

登場する章段は少ないですが、枕草子で語られる橘則光は愛嬌があり憎めないキャラクターです。

橘則光に関してはコチラの記事で詳しく触れていますので、ぜひご覧になってみてください。

藤原斉信

【名前の読み方】ふじわらのただのぶ

【生没年】康保4年(967年)~長元8年(1035年)

【重要度】★★★★☆

【登場章段】78・79・80・124・130・156・192

【解説】

平安時代中期の貴族で、一条朝の『四納言』の一人に数えられる人物です。

枕草子では『頭中将(とうのちゅうじょう)』という名前で登場します。

ちなみに「頭中将」とは当時の貴族社会における官職です。現在でも会社内の役職を「部長」とか「係長」とか呼びますが、それと同じようなものだと思っていただけるとわかりやすいかと思います。

藤原斉信は、和歌や漢詩に精通した文化人として名を残しており、同じく漢詩に精通した清少納言とは、お互いを認め合うライバルのような存在でした。

そんな藤原斉信と清少納言の教養の応酬を描いた有名な逸話が、七八段の『草の庵を誰か尋ねむ』です。

藤原行成

藤原行成/Wikipediaより

【名前の読み方】ふじわらのゆきなり(こうぜい)

【生没年】天禄3年(972年)~万寿4年(1028年)

【重要度】★★★★★

【登場章段】6・46・128・131・132

【解説】

平安時代中期の貴で、一条朝の『四納言』の一人。達筆だったらしく、字が上手な人たち3名を集めた『三跡』の一人に数えられています。

筆者的には、清少納言を語る上で避けて通れない人物だと考えているので、枕草子の中でも特に注目しておきたい人物です。

藤原行成が登場する章段で印象深いのが、四六段にて清少納言が行成に寝起きの顔を見られて悔しがっているエピソードです。

藤原行成がのぞき見している事に気づき、清少納言が几帳などを立て直して隠れようとしているシーンは、彼女の焦りとバタバタ感がリアルに伝わってきます。

また、同章段内で『女性は寝起きの顔が美しいと聞いたので、あなた(清少納言)の顔を見に来ました』などと言っているので、清少納言に恋心を抱いていたのではないかとも言われています。

ちなみに、同章段内には藤原行成が清少納言の顔の特徴を言っているのではないかと思われる記述が存在します。この記述を元に、清少納言の顔を復元したみた記事があるので、興味のある方はぜひご覧になってみてください。

さらに、清少納言が詠んだ最も有名で、百人一首にも選出されている和歌

夜をこめて 鳥の空音は はかる共 よに逢坂の 関はゆるさじ

実はこの和歌は、藤原行成と清少納言のとあるやりとりの中で詠まれており、そのやりとりが実際に枕草子の一三一段で語られています。

その詳細も記事にしていますので、ぜひコチラの記事をご覧になってみてください。

源経房

【名前の読み方】みなもとのつねふさ

【生没年】安和2年(969年)~治安3年(1023年)

【重要度】★★★★☆

【登場章段】77・80・131・138・跋文

【解説】

平安時代中期の貴族。

登場シーンはさほど多くないのですが、源経房は枕草子を語る上である重要な役割を担っています。その役割とは、『枕草子を世間に広めた』ことです。

枕草子の注釈書である「春曙抄(しゅんしょしょう)」によると、執筆途中だった枕草子が源経房に見つかってしまい、外に持ち出されてしまったとされています。

実際、枕草子の跋文(ばつぶん、後書きみたいなもの)で、清少納言自身が、

人に読まれることも無いだろうと思っていたのに、思わぬ形で外に漏れてしまった・・・

と言っています。

なので、源経房が枕草子を持ち出さなかったらそのまま世に出ることもなく、現代に枕草子が伝わることもなかったのかもしれません。

ちなみに清少納言は一時期、宮廷生活から退き里帰りしていたのですが、その時に清少納言の居場所を知っていた数少ない人物の一人が源経房(と橘則光)でした。この事実から、清少納言と源経房は非常に親しい間柄であったと思われます。

番外編

ここまで、枕草子で覚えておきたい人物をキリ良く10名紹介してきましたが、考えた末に残念ながら漏れてしまった人物もいるので少しだけ触れておきます。

高階貴子

【名前の読み方】たかしなのきし

【生没年】生年不明~長徳2年(996年)

【重要度】★★☆☆☆

【登場章段】100・263

【解説】

定子の母。藤原道隆の妻。

登場章段は少ないですが、定子の母親ということで紹介させていただきます。高内侍(こうのないし)や、儀同三司母(ぎどうさんしのはは)といった通称でも知られる女性です。

高階貴子は『栄花物語』や『大鏡』と言った書物によると、漢詩や和歌の教養に優れた才女だったことがわかります。定子が漢詩に精通していたのは、母の影響が大きかったのかもしれません。

ちなみに、高階貴子の和歌は儀同三司母の名で百人一首に選出されていますので、その和歌も合わせてご紹介します。

わすれじの 行く末迄まではかたけでば けふをかぎりの 命ともがな

清少納言

最後に、この人にも触れておきましょう。枕草子の作者 清少納言です。実際、枕草子にもちょいちょい登場しますので。

【名前の読み方】せいしょうなごん

【生没年】康保3年頃(966年頃)~万寿2年頃(1025年頃)

【重要度】★★★★★★★★★★

【登場章段】基本的に全て清少納言の目線で書かれているので、ある意味全部

【解説】

この作品自体、彼女が書いてますので、ある意味1番重要な人です。

全ての章段が、彼女の目線から書かれていますので、間接的ではありますが全章段に登場していると言えるでしょう。

彼女がいなかったら、枕草子は生まれなかったわけですしね。

枕草子を彩る魅力的な人物たち

以上の10名を、独断と偏見により枕草子の重要人物として紹介させていただきました。

- 中宮定子

- 藤原道隆

- 藤原伊周

- 藤原隆家

- 藤原原子

- 一条天皇

- 橘則光

- 藤原斉信

- 藤原行成

- 源経房

+高階貴子と清少納言でした。

枕草子を読んでいると、彼ら一人一人が魅力的なキャラクターで、枕草子という物語に登場する主人公と脇役たちのような錯覚を覚えます。

しかし、彼らは今から約千年前の日本に実在した人たちであり、枕草子と言う作品から離れた彼らの人物像はまた別の側面を持っています。

特に、藤原斉信、源経房は、定子を含む中関白家を貶めた藤原道長に付いた人物であり、清少納言からしたら敵に当たります。

ところが、枕草子ではそんな暗い話題はそっちのけで、彼らとの熱いロマンスや面白エピソードが綴られています。

枕草子という作品は政治的な記録ではなく、清少納言が宮廷で過ごした日常の一コマが描かれている性格上、彼らのプライベートな側面が見え隠れする貴重な記述と言えるかもしれません。

是非、枕草子を読む時は彼ら一人一人の個性に着目してみてください。

約千年前に書かれたこの古典から、平安時代のリアルな日常が垣間見え、枕草子を読む楽しさが何倍にも広がってきますよ。

【参考にした主な書籍】